Лифляндский 97-й пехотный полк.

Нагрудный знак Лифляндского 97-го пехотного полка.

Купить знак.

Старшинство:

Пехотный Фливерка полк (1700 г.)

Троицкий полк (1708 г.)

Полк сформирован в Москве 25 июня 1700 г. из рекрут, в составе 10 рот, под названием пехотного

Фливерка полка, и получил боевое крещение 19 ноября 1700 г.,

под Нарвой,

потеряв командира, 17 офицеров и 698 нижних чинов.

1701 г. полк с новым командиром Купером совершил поход

в Курляндию и затем был назначен для охраны северных границ Российской империи с Ингерманландией.

1703 г. полк, состоял в корпусе П. М. Апраксина, принимал участие в «Третьем свейском походе»;

затем нёс гарнизонную службу в Санкт-Петербурге и Шлиссельбурге.

1704 г. при полку была сформирована гренадерская рота.

1706 г. году полк совершил поход в Астрахань под командой фельдмаршала графа Шереметева для усмирения

мятежа стрельцов и беглых казаков.

В 1708 г. 10 марта Петр Первый распорядился именовать полки по провинциям и городам русским. Полк

получил

наименование Троицкого полка и до 1833 г. сражался под этим именем.

В ходе переформировании полков 23 января 1833 г., Троицкий полк был присоединен к Белозерскому

пехотному полку и образовал в нём 3-й, 4-й и 6-й резервный батальоны.

В 1863 г. 6 апреля

из 4-го резервного батальона и бессрочно-отпускных был сформирован двухбатальонный Белозерский

резервный пехотный полк, 13 августа 1863 г. полк этот был назван Лифляндским пехотным

и приведён в состав трёх батальонов с тремя стрелковыми ротами.

Боевые операции старого Троицкого полка (существовал с 1708-1833 гг.)

27 июня 1709 г.,

в сражении под Полтавой,

полк охранял лагерь

русских войск и затем был выслан с генералом Ренцелем для преследования шведов.

1710 г. Троийкий полк участвовал в

осаде Выборга.

1712 г. сражение под Ригой, взятие Гельсингфорса.

1713 г. 6 октября сражение на реке Пелкиной.

1714 г. 26 января выступив из Бьернеборга, полк находился при поражении шведов у деревни Лаппола

и при взятии Вазы.

Последующие 6 лет Троицкий полк провёл в Финляндии, принимая участие в

нескольких поисках на галерах в Швецию и на Аландские острова, совершил поход в Польшу

и Пруссию и участвовал при взятии Данцига.

Во время

Крымских походов 1737-1738

гг.

полк находился в армии генерал-фельдмаршала Миниха и участвовал в штурме Очакова, при поражении турок у

Ставучан

и при занятии Хотина.

В 1757 г. Троицкий полк принял участие в Семилетней войне и после осады

Мемеля находился 19 августа в

сражении при

Гросс-Егерсдорфе.

14 августа 1758 г.,

при Цорндорфе,

полк геройски отбил кавалерийскую атаку Зейдлица и потерял 20 офицеров

и 502 нижних чина.

В 1764 г. Троицкий полк был командирован в Польшу и через 3 года, находясь

в

корпусе Кречетникова,

участвовал в деле при Липятине и в штурмах Бердичева и Житомира.

В кампании 1769 г.

против турок Троицкий полк, находясь в 1-й армии, действовал с отличием

при Хотине и находился в сражениях под Силистрией, Кучук-Кайнарджи и в неудачном штурме Варны.

Во 2-ю Турецкую войну

полк находился при взятии Гаджибейского замка и Килии и участвовал с Суворовым

в штурме Измаила.

В 1804 г. полк был двинут на Кавказ и, расположившись по течению реки Кубани, совершил

несколько экспедиций против мятежных закубанцев. В следующем году Троицкий полк перешёл в

Закавказье и принял деятельное участие в покорении Карабаха и Шекинского ханства.

В 1813 г. полк был переведён в Дагестан, где и пробыл следующие 5 лет.

19 декабря 1819 г.

две роты, занимавшие, под командованием штабс-капитана Овечкина, Чирахский пост, геройски

выдержали трёхдневную осаду Сурхай-хана, прибывшего с 6 000 казикумухцев.

В 1808 г. полк, под командованием своего шефа генерал-майора Небольсина, совершил экспедицию в Персию и

нанёс

поражение персам при Кара-Бабе.

В 1812 г. 1 февраля батальон, занимавший деревню Султан-Буду, был

окружён 18-тысячной армией Аббас-Мирзы и, потеряв в битве всех старших начальников, на следующий

день капитулировал.

В 1812 г. 31 декабря две роты геройски участвовали в штурме Ленкорани

и потеряли 4 офицеров и 68 нижних чинов.

В 1828 г. 1-й и 2-й батальоны полка были назначены в действующую

армию. С 21 сентября по 30 октября они участвовали в блокаде Силистрии.

В следующем году Троицкий полк был снова назначен в число войск, осаждавших Силистрию и Шумлу.

Деятельность Ермолова на Кавказе 1816-1827 гг.

Ермолов Алексей Петрович (1777-1861)

Военный и государственный деятель Российской империи, дипломат, участник Наполеоновских

и Кавказской войн, генерал от инфантерии (с 20 февраля 1818) с зачислением по артиллерии

(с 27 августа 1837 г.). Главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами в Грузии,

Астраханской и Кавказской губерниях. Командующий Отдельным Кавказским корпусом (1816-1827), автор мемуаров

В 1794 году начал служить под начальством Александра Суворова в чине капитана гвардии. Получил боевое

крещение во время

Польской кампании.

Отличился, командуя батареей, при штурме предместья Варшавы, за что был удостоен

ордена Св. Георгия 4-й степени.

В 1802 г. Еромолов, будучи подполковником, получил в командовние роту конной артиллерии и в 1805 г.

присоединился к

армии Кутузова.

Под Аустерлицем, когда дивизия генерал-адъютанта Уварова была смята и обращена в бегство

французской конницей, Ермолов не поддался общей панике и остановил свою батарею,

«предполагая действием оной удержать преследующую нас конницу». Но первые же орудия, которые

он мог «освободить от подавляющей их собственной кавалерии», сделав несколько выстрелов,

были взяты, люди переколоты, и сам Ермолов, под которым была убита лошадь, захвачен в плен.

Он был уже близко от французской линии, когда на выручку ему явился полк Елисаветградских гусар

и отбил его у французов. Наградами за эту кампанию Ермолову были

орден Св. Анны 2-й степени

и чин полковника.

С марта 1808 года - инспектор конно-артиллерийских рот с производством в генерал-майоры.

В конце 1815 г. Ермолов Алексей Петрович сдал командование корпусом и уехал в отпуск в

Орловскую губернию в село Лукьянчиково, в котором проживал его престарелый отец. А в это время

в Санкт-Петербурге решалась его дальнейшая служба. Граф А. А. Аракчеев рекомендовал Александру I

Ермолова на пост военного министра России:

«Армия наша, изнуренная продолжительными войнами, нуждается в хорошем министре. Назначение Ермолова

было бы для многих весьма неприятно, потому, что он начнет с того, что перегрызется со всеми; но

его деятельность, ум, твердость характера, бескорыстие и бережливость вполне бы его оправдали»

Ранее, уже по окончании Наполеоновских войн, Ермолов в беседе с графом А. А. Аракчеевым и князем

П. М. Волконским как-то обмолвился, что он:

«... был бы очень доволен, если бы ему поручили главное начальство на Кавказе.»

Когда о том желании Ермолова узнал Александр I, то он был крайне удивлён, так как в то время в Петербурге

не придавали особого значения Кавказу и назначали туда, как правило, «второстепенных генералов»,

несоответствующих «заслугам и служебному положению Ермолова».

Тем не менее Александр I, преследуя далеко идущие

военно-политические цели на Кавказе, а также учитывая обстоятельства геополитического соперничества с Британией

за господство в Центральной Азии, рескриптом от 6 апреля 1816 года назначил Ермолова командующим

Отдельным Грузинским корпусом (с августа 1820 - Отдельный Кавказский корпус).

Вызвав Ермолова в Санкт-Петербург, Александр I официально объявил ему об этом назначении, а от себя прибавил:

«Я никак не думал, что ты можешь желать сего назначения, но таким свидетелям, как граф Алексей Андреевич

и князь Пётр Михайлович [Аракчеев и Волконский] я должен поверить»

Кроме этого, Ермолов также был назначен главноуправляющим гражданской частью и пограничными делами в Грузии,

Астраханской и Кавказской губерниях, и в то же время чрезвычайным и полномочным послом России в Персии.

В сентябре 1816 г. Ермолов прибыл на границу Кавказской губернии, в октябре приехал на Кавказскую линию в

город Георгиевск, а оттуда сразу же выехал в Тифлис (Тбилиси). 12 октября, приняв дела у бывшего на

тот момент командующим Отдельным Грузинским корпусом генерала от инфантерии Н. Ф. Ртищева, он официально

вступил в свою должность.

Воюя в горах, генерал Ермолов брал на вооружение методы, принятые здесь испокон веков. В частности,

взятие аманатов, заложников, которые должны быть казнены в случае обмана, нарушения или предательства

со стороны своих соплеменников. Алексей Петрович считал, что:

«... снисхождение в глазах азиатов - знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю, строг неумолимо.

Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены.»

Однако не только огнем и мечом проходил генерал Ермолов по землям горцев, но и претворял в жизнь

целую систему мер по благоустройству покоренного края, развитию в нем самоуправления, обеспечения

нормальной мирной жизни. Вся его политика сводилась, в общем - то к вполне понятному правилу: будь

честен, уважай законную власть - и ты будешь жить хорошо, потому как великая Россия будет заботиться о тебе.

Гражданское управление обнаружило в Ермолове выдающиеся способности администратора и государственного человека.

Была прекращена межнациональная рознь, сопровождавшаяся разбойными набегами, велась борьба с работорговлей,

многое было сделано Ермоловым для развития сельского хозяйства, промышленности, торговли и культуры Кавказа.

Он поощрял развитие шелководства и виноградарства, строительство в городах, обеспечил безопасность дорог,

реконструировал Военно-Грузинскую дорогу через Кавказский хребет и проложил ряд новых дорог, имевших

большое стратегическое и хозяйственное значение. Алексей Петрович уделял внимание торговле с горцами.

При нем открылись новые меновые дворы, причем товарами собственного производства горцы могли торговать

на них беспошлинно. В Тифлисе были построены монетный двор, меднолитейный и пороховой заводы.

В 1819 г. стала выходить первая грузинская газета. Много внимания он уделил устройству сети школ в Грузии.

Занимался благоустройством Тифлиса, Дербента, Шемахи.

В Тифлисе Ермоловым был открыт офицерский клуб с богатой библиотекой. На 100 тыс. рублей, выданных

ему на посольство в Иран в 1817 г., он построил для солдат госпиталь в Тифлисе. Были построены или

благоустроены курорты в Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Кисловодске.

Для исследования и выбора места торговли с туркменами, Хивой и Бухарой, Ермолов в 1818 г. Направил на

восточное побережье Каспия экспедицию во главе с капитаном Н. Н. Муравьевым Чтобы существенно оживить

торговлю края, по ходатайству Ермолова через Закавказье был введен транзит для европейских товаров.

Для развития земледелия в Прикубанье были поселены немецкие колонисты, которые доставили Ермолову

не мало хлопот и проблем.

«В продолжительное отсутствие мое прибыли из России виртембергские колонисты в числе 500 семейств.

Министр внутренних дел по неосмотрительности препроводил их тогда, как не только не сделано было никаких

для водворения их приготовлений, даже не было достаточно казенной земли для них.

Я ... выписал тридцать семейств колонистов, изыскивая тех из жителей Германии, которые по испытанной

нравственности отличаются порядком домашнего устройства. Министр доставил первых ему

попавшихся, и я не достиг своей цели. Но такого количества, в каком прибыли колонисты, я не когда не желал,

а еще менее мог быть довольным, нашедши их секты сепаратистов, без всякой нравственности, преданных разврату,

невоздержанных, небережливых и праздных.

Итак, колонисты по необходимости поселены на правом берегу,

чего не должно было, случится, если бы прежде нежили прислать их в большом, несоразмерно со способами,

количестве, спрошено было мнение начальства.»

Ермолов принял энергичные меры к увеличению населения края. Его стараниями в 1822 г. с Украины

(Полтавская и Черниговская губернии) на Кубань было переселено 25 тыс. семейств малороссийских казаков.

Был учрежден особый комитет, «дабы обеспечить участь поселенцев и предупредить их нужды». Чтобы поддержать

казачество и помешать расхищению войсковых земель, он приказал обратить в казачье сословие крестьян,

выведенных из России, которых помещики в определенный срок не пожелали возвратить.

Характеризуя деятельность Ермолова, военный историк В. А. Потто писал:

«Этим достигалось две цели: обращалось в военный элемент то сословие, которое прежде отвлекало силы

края на свою защиту, и уничтожалось одно из побуждений захватывать в свои руки казачьи земли,

которые уже теперь не было возможности заселять и обрабатывать крепостным трудом»

Ермоловым много было сделано для улучшения жизни крестьян:

1822 г. он освободил крепостных крестьян,

принадлежавших мятежным кабардинским феодалам;

1824 г. составил Правила об управлении калмыками

в Астраханской губернии, чтобы оградить этот народ от произвола местного чиновничества;

по его представлению в 1824 г. Александр I утвердил указ о праве выкупа в Грузии крепостных крестьян на волю,

во время продажи их с публичного торга.

Тем временем жизнь в самой России шла своим чередом, императора Александра I сменил его брат Николай I,

о чем возвестили картечные залпы на Сенатской площади Петербурга 14 декабря 1825 года. В ходе следствия

выяснилось, что Ермолов был близок со многими декабристами, прекрасно осведомлен об их взглядах и настроениях,

сочувствовал этим взглядам, хотя и не принимал их революционных методов борьбы. Первыми его адъютантами

были П. Х. Грабе и М. А. Фонвизин. Позже Ермолов был в близких отношениях с К. Ф. Рылеевым,

С. Г. Волконским, М. Ф. Орловым. На Кавказе под его начальством служили в разное время

декабристы: А. А. Авенариус, П. Коховский, Е. Е. Лачинов, А. И. Якубович, В. К. Кюхельбекер,

П. М. Устимович, П. А. Муханов, Г. И. Копылов и др. Многие декабристы очень рассчитывали на

поддержку Кавказского корпуса и лично генерала Ермолова.

В то время ходили упорные слухи о том, что корпус Ермолова откажется от присяги Николаю I и двинется на

Петербург. Николай I с тревогой ожидал известий о том, как пройдет присяга на верность ему в корпусе Ермолова.

А сам Алексей Петрович, не поспешил привести свои войска к присяге новому государю. Вспомнились также

отдельные его слова, замечания, «злоупотребления», «проконсульские замашки».

В своей работе Кирсоновский А. А. указывает на приказ Ермолова от 1819 г., которым

он самовольно переименовал полки Кавказского корпуса и который не отменил, несмотря

на категорические приказания Военного министерства. Ермолов приказал меняться наименованиями друг с другом.

К тому же Кавказский корпус резко отличался от всей прочей Русской армии, в которой тогда главенствовали

муштра и шагистика. А здесь сформировался особенный тип русского воина - самостоятельного, инициативного,

отважного, предприимчивого. Керсоновский А. А так писал о Кавказской армии:

«Маленькая часть большой русской армии, заброшенная на далекую дикую окраину, свершила здесь

великие дела. Ее не коснулись гатчинские вахтпарадные эспантоны, ее не осквернили шпицрутены

военных поселений, ее бессмертный дух не стремились угасить плацпарадной фикцией линейного учения.

Горсть русских офицеров и русских солдат, не стесняемая тлетворным рационализмом доморощенной пруссачины,

показала здесь, на что способен русский офицер, что может сделать русский солдат.»

Именно здесь закалялись характеры, создавались боевые легендарные традиции, вырабатывался глазомер

начальников и бесстрашие подчиненных. Эти боевые традиции, эту Суворовскую Науку Побеждать кавказские

полки передавали из поколения в поколение, показывали ее во всех своих дальнейших встречах с врагом.

Предшественники генерала Ермолова испробовали различные модели для управления землями Кавказа.

Генерал И. В. Гудович, командовавший корпусом в 1806-1809 гг.,

предложил план поступательного присоединения Северного Кавказа, использование мирных методов - заключение

мирных соглашений с горцами, развитие с ними торговли.

К 1816 г. выяснилось, что этот план

не дает зримых результатов, набеги горцев продолжались, мирные соглашения не соблюдались.

В этих условиях генерал Ермолов разработал целостную программу покорения Северного Кавказа. Она

предусматривала военно-экономическую блокаду Северо-Восточного Кавказа, перенесение Кавказской

военной линии южнее - к границам Дагестана и Центрального Кавказа, занятие земель, которые лежат

по правому берегу Терека.

Такое «ползучее наступление» позволяло предохранить земли от набегов и давало российской армии выгодные

пункты для дальнейших наступлений. При этом непокорных чеченцев предполагалось вытеснить с равнины и

заменить их казачьим населением. Все попытки набегов на русские земли должны были жестко караться войсками.

Ермолов невысоко оценивал местных жителей, как горцев, так и население Закавказья. Он не раз заявлял

в своих письмах о том, что дикие народы Северного Кавказа должны получить «урок», необходимо пресечь

их «дерзости и наглости».

Для реализации своего плана Ермолов предпринял целую серию наступательных операций. Был основан целый

ряд новых крепостей и укреплений. Однако мощное давление на племена Северного Кавказа привело к

консолидации антироссийских сил. В итоге на Северо-Восточном Кавказе получило распространение движение

мюридизма

и в 1825-1826 гг. вспыхнуло мощное восстание, которое стало предвестником движения имама Шамиля.

Все пишущие о Ермолове отмечали исключительно выдающуюся внешность генерала, его особость.

Испанский революционер Хуан Ван-Гален, служивший после побега из тюрьмы в

Нижегородском драгунском полку

на Кавказе, относился к Ермолову с огромным уважением как к командиру, воспитателю молодых офицеров,

подчёркивал его возвышенную натуру. Ермолов поддержал опального офицера. Когда по истечении срока ссылки

ему было предложено доставить Ван-Галена властям, Ермолов без доклада кому-либо снабдил Ван-Галена

необходимыми документами, личными деньгами, тёплой буркой и отправил его с надежной охраной к границе,

к надёжным людям. Ван-Гален помнил Ермолова, в своей книге «Два года в России» писал о генерале с

огромным уважением:

«Ермолов роста был высокого, сложения геркулесовского и чрезвычайно пропорционального,

могучей комплекции, внешность имел благородную; черты лица его были не грубы, а само оно было

исполнено достоинства и энергии; когда же он устремлял на кого-либо живой и проницательный взор,

в нём читалась безукоризненная душа и возвышенная натура.»

Ермолов сам знал о влиянии на людей своей внешности и пользовался этим влиянием,

вызывая восторг и восхищение у одних, ужас и трепет у других. По следнее особенно проявилось на Кавказе.

«Азиатцев поражают наружности! Я как представлю перед них свою фигуру в девять вершков ростом

и с широкими плечами, так они и думают, что я настоящий начальник и что в назначении моём не

одна была воля государя, но и самый произвол неба. Прибавь к этому три звезды и пасмурную

рожу - все трепещут»,

- по шучивал Ермолов в письме Закревскому.

Битва при Наньшане 26 мая 1904 г.,

Цзиньчжоу - ключ от Порт-Артура.

Одним из первых крупных сражений в начале Русско-японской войны стала битва при Наньшане, известная также как

битва при Цзиньчжоу.

Битва при Цзиньчжоу.

Перешеек и город Цзиньчжоу оборонял Восточно-Сибирский 5-й стрелковый полк

4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, усиленный полевой артиллерией

(всего 3800 человек пехоты при 65 полевых орудиях и 10 пулеметах). Полком командовал

полковник Н. А. Третьяков, ставший одним из героев русско-японской войны и обороны

Порт-Артурской крепости.

Пехотные траншеи были вырыты на высотах в два, а местами в три яруса, соединялись между собой

ходами сообщений. На перешейке были устроены полевые инженерные укрепления - 13 артиллерийских позиций,

5 редутов и 3 люнета. Приморские участки имели проволочные заграждения и 84 фугаса с

электрическими запалами. Кроме того, на позиции было устроено 66 блиндажей, вырыто 8 колодцев,

проведена телефонная линия и установлено два прожектора.

Цзиньчжоунская позиция являлась серьезным препятствием на пути 2-й японской армии прежде всего в

силу своего выгодного географического положения.

Однако командующий русской Маньчжурской армии генерал от инфантерии А. Н. Куропаткин и его штаб так и

не поняли всего значения «ворот к Артуру», которые оказались практически единственным укрепленным

рубежом на дальних подступах к крепости. В противном случае силы русских на перешейке были бы более

значительны, равно как и подкрепления для них. Получилось же так, что полевые батареи,

поддерживавшие своим огнем оборонявшийся полк сибирских стрелков, имели на одно орудие всего

по 60 снарядов, которых едва могло хватить на один день напряженного боя. К тому же пушки стояли

на открытых позициях «колесо к колесу».

Куропаткин, как командующий русской армией в Маньчжурии, не планировал удержание позиции при Цзиньчжоу

и тем самым еще раз подтвердил случайность своего пребывания на этом посту. Накануне боя начальник

Квантунского укрепленного района генерал А. М. Стессель получил от командующего следующую телеграмму:

«Самое главное - это своевременно отвести войска генерала Фока в состав гарнизона Порт-Артура. Мне

представляется желательным вовремя снять и увезти с Цзиньчжоуской позиции на поезде орудия. Иначе

(у японцев) будут новые трофеи… Впечатление произведет это крайне тяжелое»

Японские войска начали настоящий штурм позиции русских у Цзиньчжоу. Яростный бой продолжался 13 часов.

Штурм позиций одного-единственного полка сибирских стрелков вели последовательно менявшиеся

части 2-й Императорской армии, численность которой почти в десять раз превышала число оборонявшихся,

не говоря уже о подавляющем превосходстве в артиллерии и пулеметах (их японцы имели 48). В бою за

Цзиньчжоу участвовали все три дивизии армии (1-й командовал генерал-лейтенант принц Фусими).

Первоначально последовал лобовой штурм высот перешейка, который начался большими силами после сильной

артиллерийской подготовки. Генерал-лейтенант барон Ясукато Оку со всей настойчивостью провел восемь

последовательных массированных атак, которые были отбиты русской пехотой ружейным огнем и залпами

прикрывавших позицию полевых батарей. Временами атакующим японцам удавалось приблизиться к русским

траншеям на расстояние всего в 25-30 метров.

К 11 часам утра японской артиллерии в ее превосходящих силах удалось подавить огонь большинства русских

батарей, которые стояли на незащищенных позициях на скатах высот. Часть из них, израсходовав все снаряды,

сама прекратила огонь. Подвоза нового боезапаса не было.

В тот день особенно отличилась батарея капитана Л. Н. Гобято, расположенная на закрытой позиции у

деревни Лиодятунь, которая успешно вела сосредоточенный огонь по вражеской батарее на горе Самсон и в силу

этого в бою занимала исключительно выгодную позицию. Батарея неприятеля была подавлена и прекратила огонь,

при этом в ходе артиллерийской дуэли подчиненные капитана Гобято потерь не понесли.

В донесении императорскому главнокомандующему маршалу Ивао Ояме от командующего 2-й японской армии

генерал-лейтенанта барона Ясуката Оку о начале штурма русских позиций у «ворот к Артуру» говорилось:

«Благодаря упорному сопротивлению неприятельской пехоты положение дела не изменялось до 5 часов дня.

До этого времени мы не могли найти бреши для наступления нашей пехоты, а 3-я дивизия, наш левый фланг,

была тем временем в опасности быть окруженной, так как противник, усилил свою пехоту против ее левого фланга,

а обе батареи в Нанкванлинге помогали атаке противника. Это все больше и больше угрожало левому флангу дивизии,

в то же время полевой запас артиллерийских снарядов у нас почти совсем иссяк: стало ясно, что продолжать

бой весьма опасно.

Ввиду этого я был вынужден приказать нашей пехоте предпринять штурм позиции и овладеть ею даже тяжелой ценой,

а нашей артиллерии было приказано пустить в ход оставшиеся снаряды с целью энергично обстрелять противника.

Пехота нашей 1-й дивизии бросилась вперед на позицию неприятеля храбро и отважно, но благодаря жесткому

фланговому огню неприятеля большое количество наших людей было убито или ранено. Положение стало

критическим, так как дальнейшее наступление казалось немыслимым.»

После новой продолжительной бомбардировки позиции противника, в которой участвовали подошедшие в залив Цзиньчжоу

корабли - 4 канонерские лодки и 6 миноносцев, барон Оку направил главный удар по береговой кромке на

своем правом фланге, где по русским полевым укреплениям с моря велся интенсивный огонь. Прибрежные русские

траншеи оказались почти полностью разрушенными огнем неприятельской артиллерии. Японская пехота наступала

по ровной и открытой прибрежной полосе густыми цепями. Именно здесь атакующим удалось прорвать ряды защитников.

Наньшань, 26 мая 1904 г. отражение японской атаки Восточно-Сибирским 5-м стрелковым полком

4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, художник Pablo Outeiral

В конце концов, не получив из крепости подкреплений, обескровленный 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк

вместе с полевыми артиллерийскими батареями был вынужден отступить с занимаемой им тактически выгодной

и хорошо укрепленной позиции на перешейке у Цзиньчжоу.

Удержать ее не помогли даже пришедшие из Порт-Артура на помощь канонерская лодка «Бобр», эскадренные

миноносцы «Бойкий» и «Бурный», которые вели огонь из бухты Хунуэза. С началом отлива русским кораблям пришлось

удалиться от берега. Корабли обстреливали расположение неприятельских войск до тех пор, пока не кончился

боекомплект. Русские стрелки под ружейным огнем противника отошли на вторую, более слабую, позицию

на линии залива Лунвантан - деревня Суанцайгоу.

Цзиньчжоуский бой стал одним из самых кровопролитных в ходе войны на суше. Японцы из 30 тысяч человек

(всего 2-я армия на то время насчитывала 36 тысяч), участвовавших в штурме перешейка у города Цзиньчжоу,

потеряли около 4,5 тысячи солдат и 133 офицера. Потери полка сибирских стрелков и полевых батарей

составили 1375 солдат (почти каждый третий) и 28 офицеров (почти половина из участвовавших в бою).

Иностранный военный наблюдатель, британский генерал-лейтенант Ян Гамильтон, находившийся при штабе

японской армии, высоко оценил действия русских войск в бою у Цзиньчжоу, прежде всего стойкость солдат и

офицеров одного-единственного пехотного полка, защищавшего позицию. О самом бое английский генерал отозвался так:

«Сражение продолжалось 15 часов… японские солдаты лежали на открытом месте под ужасным огнем. Однако

потери их - 4 504 человека убитыми и ранеными, не были чрезмерны. Победа должна быть приписана

решимости командующего второй армии, отказавшегося признать себя побежденным, поддержанной

настойчивой храбростью его войск, превосходству японской артиллерии и неспособности русских

отказаться от пассивной обороны»

Защитники Порт-Артура тяжело перенесли оставление Цзиньчжоуской позиции, зная о том, что на ней можно было

еще держаться и держаться. Военный инженер капитан М. И. Лилье в своем дневнике записал:

«Если бы генерал Фок в решительную минуту прислал подкрепление 5-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку,

то Цзиньчжоуская позиция, этот «ключ» к Артуру, остался бы, конечно, в наших руках, а тогда

сильно изменился бы весь ход дальнейших событий и в Порт-Артуре, и в Cеверной армии. Японцы тогда

не могли бы занять порта Дальнего, который представлял собой такую чудную для них базу.

К вечеру 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, голодный, утомленный целым днем боя, не получая никакой

поддержки и помощи, начал постепенно отступать, покидая свои позиции.

Таким образом, прекрасно укрепленная Цзиньчжоуская позиция, поглотившая такую массу труда, энергии и

средств, была взята штурмом в течение одного дня»

Следствием отхода русских войск с позиций у Цзиньчжоу стал захват японскими войсками порта Дальний, который

стал тыловой базой осадной 3-й армии генерала Маресукэ Ноги. Порт-Артурское командование в лице

генерала А. М. Стесселя даже не позаботилось об разрушении прекрасно оборудованных портовых

сооружений Дальнего. Такой поступок был на грани должностного преступления на войне. Более того,

портовый город Дальний был оставлен неприятелю без боя. Но в него японцы вошли только через четыре дня

после боя за Цзиньчжоу.

Когда в Дальнем было получено сообщение об отступлении русских войск с Цзиньчжоуской позиции, из Порт-Артура

никаких указаний на эвакуацию тыловой базы не поступило. Военный инженер порта капитан Зедгенидзе и

лейтенант Сухомлин на свой страх и риск начали взрывать и уничтожать все, что было возможно. Однако многое

сделать они из-за недостатка времени и рабочих рук просто не успели. Молы, дамба, док и набережные

остались почти неповрежденными.

Военными трофеями японцев в порту Дальнем стали более 100 складов и бараков, электростанция, железнодорожные

мастерские, большой запас рельсов, вагонеток для узкоколейной железной дороги, более 400 вагонов,

50 различных морских грузовых судов, а также большие запасы угля. Все это в самое ближайшее время

было использовано по прямому назначению. Японское командование начало создавать в Дальнем свою тыловую базу.

Лифляндский полк в Мукденском сражении.

Лифляндский полк участвовал в атаке деревень Яндагоу, Каулинтай

и Лионтачай.

22 февраля, при неожиданной атаке японцев на деревню Юхуантунь, Лифляндский

полк был двинут на подкрепление своей дивизии и геройски выбил неприятеля, потеряв 24 офицера

и 870 нижних чинов.

При отступлении к Телину Лифляндский полк находился в авангарде и, заняв

деревню

Унгентунь, прикрыл отступление колонны генерала Церпицкого.

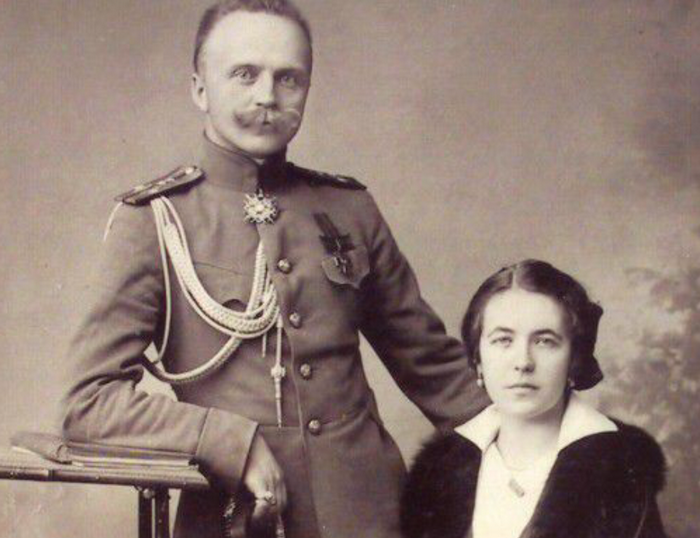

Штабс-капитан Владимир Иванович Зверев (1882-1954) с супругой Евдокией Кирилловной Фроловой.

В годы Первой Мировой войны Владимир Иванович помнил о своей знакомой Евдокии Фроловой из Двинска.

Знакомство их

состоялось до начала войны. Стройный и симпатичный полковой адъютант Лифляндского полка мог быть

достойным женихом

для многих двинских барышень. Но судьба свела вместе именно их.

В августе 1915 г. штабс-капитан Зверев убыл в разрешённый отпуск для вступления в законный брак.

Евдокия в это

время в числе многих жителей Двинска как беженка, находилась в Старой Руссе. Владимир Иванович знал

об этом. Он

приехал в город, но не знал точного адреса дома. Наняв извозчика и купив большой букет цветов, он,

проезжая по

улице от дома к дому, громко звал Евдокию. Она же в это время, помыв голову, вышла на балкон сушить

волосы. Так

состоялась эта встреча.

Здесь же в Старой Руссе состоялось их венчание. А спустя несколько дней офицер-фронтовик Зверев

уехал в свой полк.

10 сентября Владимир Иванович прибыл на фронт, и рапортом на имя командира полка он сообщил, что 28

августа

1915 г. вступил в первый законный брак с девицей Евдокией Кирилловной Фроловой.

Боевое крещение Зверева Владимира Ивановича состоялось в сражении у деревни Салинпу, эпизода Мукденского

сражения.

В 1904 г. 29 октября в пехотном лагере под Двинском Император Николай II произвел смотр 25-й пехотной

дивизии и

батареи 25-й артиллерийской бригады перед отправкой в Манчжурию. Через две недели, 13 ноября Лифляндский

97-й

пехотный

полк несколькими эшелонами по железной дороге отправился на Японскую войну. Путь на фронт

занял

более 6 недель. Только 26 декабря эшелоны полка пересекли границу Манчжурии.

5 января 1905 г. Лифляндский полк прибыл на Мукденские позиции и расположился в резерве у деревни

Цензапуза.

12-13 января во время сражения при Сандепу полк снова находился в резерве в деревне Байтапу. Удобно

расположившись

в землянках, Лифляндцы оставались до февраля.

На 1 февраля в полку насчитывалось 63 офицера и 3231 нижний чин. Казалось, что ничего страшного и

опасного

не происходит.

12 февраля 1905 г. началось наступление японских армий на Мукден.

16 февраля японская III-я армия начала наступление в долине Ляохе в тыл русской 2-й армии.

Для обеспечения правого фланга и тыла армии в бой был введён 16-й армейский корпус в составе 25-й и 41-й

пехотных дивизий.

17 февраля Лифляндский полк втянулся в бой у деревни Салинпу. В этот день появились первые потери. Были

убиты и ранены несколько нижних чинов.

На следующий день в 6 часов утра бой продолжился. Весь день по фронту шла сильная перестрелка. К вечеру

18 февраля полк отошёл в район деревни

Юхуантунь. Весь следующий день позиции полка находились под обстрелом японских батарей. Потери полка уже

исчислялись десятками людей.

22 февраля Лифляндский полк принял участие в освобождении деревни Юхуантунь, захваченной накануне

японцами.

Бой за овладение деревней продолжался целый день. Подполковник А. А. Молотков, несмотря на 6 ранений, не

выходил

из боя продолжал командовать полком.

Позиция на линии деревень Нюсинтунь-Юхуантунь-Цантунь-редут №6 оборонялась отрядом генерала Топорнина.

Она

находилась на ближайшем подходе к Мукдену с запада и имела большое значение. В случае прорыва противник

оказывался

в тылу расположения 2-й и 3-й армий и мог захватить железнодорожную станцию Мукден со всеми собранными

на

ней запасами.

Позиция Лифляндского полка у деревни Юхуантунь, Мукденское сражение.

Фрагмент карты расположения отрядов генералов Де-Витта, Топорнина, Чурина, Русанова и войск,

находившихся в подчинении генерала фон-дер

Лауница 18 февраля 1905 г.

Фронт позиции тянулся с севера на юг на 3 версты и состоял из ряда деревень, превращенных в опорные

пункты.

В дополнение к деревням еще в 1904 г. были возведены укрепления. Местность впереди позиции была

совершенно

открытая, обстрел против ее флангов доходил до 3,5 верст, а в центре стеснялся небольшим гребнем у

деревни

Ливуаньпу.

Полковник Молотков Александр Афанасьевич (1858-1909)

Командир Лифляндского полка в период 19.12.1904-24.06.1905.

Сын унтер-офицера, среднее образование получил в Оренбургской военной прогимназии. В 1874 г. после

окончания

прогимназии выпущен рядовым в 1-й Оренбургский линейный батальон. В 1878 г. окончил Казанское

пехотное

юнкерское училище по 1-му разряду, произведен в первый офицерский чин прапорщика. В 1882 г.

произведен в

штабс-капитаны, в 1883 г. утвержден в должности командира роты. В 1888 г. произведен в капитаны.

В 1899 г. произведен в подполковники. В 1901 г. переведен в 97-й пехотный Лифляндский полк.

22 февраля 1905 г. при атаке полком деревни Юхуантунь Александр Афанасьевич был ранен 5-ю пулями (в

правое плечо,

сквозное в живот, в подошву правой ноги, сквозное в левую голень и шрапнелью в живот) и

артиллерийским снарядом

в правое плечо. Несмотря на ранения не вышел из боя и продолжать командовать полком до конца

сражения. 11

апреля эвакуирован с театра войны в Россию. Скончался 26 мая 1909 г. от рака желудка, вызванного

полученными ранениями в войну с Японией.

Источник >>

На правом фланге позиции была расположена деревня Нюсинтунь, усиленная люнетом в северо-западном углу. К

востоку

от деревни находился редут №4, предназначенный для обороны тыла позиции.

В шагах 900 к юго-западу от Нюсинтуня, на незначительной возвышенности, было расположено несколько фанз

(традиционный китайский дом), прозванных защитниками позиции деревней Безымянною. В 400 шагах к югу от

нее

был построен редут №5, снабженный усами, траверсами и блиндажами. В 1000 шагах к югу от редута

начиналась

обширная деревня Юхуантунь. Юхуантунь состояла из прочных, частью каменных построек, обнесенных

глинобитными

стенками. Особой прочностью отличалась кумирня (языческая молельня с идолами), стоявшая на южном конце

деревни.

Наиболее слабым пунктом всей позиции был ее центр - деревня Юхуантунь. Гребень около деревни Ливуаньпу

давал

неприятелю возможность скрытно подойти на близкое расстояние. В тылу позиции местность была открытая,

скрытое

размещение и маневрирование резервов было затруднительно. К тому же здесь не были возведены опорные

пункты.

К вечеру 21 февраля позицию защищали:

Юрьевский полк

(понесший большие потери в бою под Салинпу)

Ивангородский полк

3,5 батальона

Островского полка

1,5 роты 16-го саперного батальона

6 батарей 25-й артиллерийской бригады

Против Юхуантуньской позиции действовала 3-я японская дивизия генерала Ошима, прибывшая из резерва

маршала Оямы.

Накануне 22 февраля батальон японской пехоты провел рекогносцировку у деревни Цантун, которая была

сочтена

начальником 25-й дивизии, как усиление японских войск у этого пункта.

Около 4 утра 22 февраля 4 батальона японцев предприняли атаку на участке между Юхуантунем и фанзами

Цантуня. В

криках «Ура!» и «Банзай!» завязался ночной рукопашный бой, освещаемый блеском ружейных выстрелов и

взрывами ручных

гранат. Участок защищали роты

Юрьевского

и

Островского

полков. Потеряв сразу же почти всех офицеров и массу

нижних чинов, защитники были вынуждены отойти на 300-400 шагов назад.

Капитан Молчанов

Юрьевского полка

несколько

раз поднимал в штыковую атаку собранных нижних чинов, но превосходящие силы японцев срывали атаку

убийственным

огнем с фронта и фланга. В 5 часов утра японцы взяли под контроль южную часть Юхуантуня и немедленно

втащили пулеметы на свои позиции.

С рассветом появилась возможность видеть цели. Защитники обрушили огонь по японцам в южной части

Юхуантуня,

сорвав их продвижение на восток. Также был взята под огневой контроль местность к западу, лишив таким

образом

японцев возможности пополнять боекомплект. Тем временем Главнокомандующий получил сведения о тяжелом

положении

Юхуантуньского отряда, будто то бы деревня уже взята японцами. В результате к деревне были направлены

сильные

резервы.

Ближайшим подразделением к Юхуантуню оказался Лифляндский полк. В 10 часов утра полк выдвинул в боевую

часть 1-й и 2-й батальоны, а 3-й и 4-й поставлены в резерв. 1-й батальон отправился на штурм южной части

Юхуантуня, а 2-й батальон на отдельные фанзы, стараясь охватить их с флангов.

По направлению к отдельным фанзам на дистанции до 1500 шагов Лифляндский полк шел прикрываясь канавами

и

китайскими могилами. Далее начиналась открытая равнина и цепи двинулись вперед короткими перебежками.

К атакующим присоединились части

Юрьевского полка

К 2 часам Лифляндцы приблизились к противнику на 400 шагов и бросились в штыковую атаку. Японцы, имевшие

недостаток в патронах и несущие потери от артиллерийского огня русских батарей, не приняли штыкового

удара и

стали быстро отступать по направлению к деревне Ливуаньпу.

Атака южной части Юхуантуня оказалась неудачной. Противник закрепился за глинобитными стенками и

безнаказанно

поражал Лифляндцев огнем. Батальоны, неся страшные потери, уклонились к северу и примкнули к войскам,

оборонявшим северную часть деревни. Артиллерия не могла разбить крепкие строения. Всех, врывающихся

во дворы, японцы поражали меткими выстрелами из-за стен и забрасывали с крыш ручными гранатами.

К вечеру 22 февраля, благодаря подкреплениям, численность Юхуантуньского отряда возросла до 35

батальонов.

Горсть японцев, засевших в южной части деревни, уже не могла повлиять на ситуацию на участке и их гибель

становилась лишь вопросом времени. Ночью японцы частью по одиночке оставили Юхуантунь и прокрались в

Ливуаньпу, а частью взорвали фанзы вместе с собой. Так закончился бой за Юхуантунь, стоивший обеим

сторонам громадных потерь.

Потери Лифляндского полка составили:

убиты 2 офицера и 68 нижних чинов

ранены и контужены 20 офицеров (двое впоследствии скончались от ранений) и 681 нижний чин

пропали безвести 1 офицер и 121 нижний чин.

Прапорщик Зверев у деревни Юхуантунь был контужен артиллерийским снарядом в область левой лопатки

(Свидетельство о ранении № 23). Несмотря на

контузию, Владимир Иванович остался в строю. Из-за больших потерь полк был сведён в 3 батальона. На

следующий день, 23 февраля, за убылью офицеров,

прапорщик Зверев был назначен временно командующим 1-й ротой полка.

25-го февраля полк покинул разрушенную деревню и начал отход к Телину. В ходе отступления 1-й и 2-й

батальоны полка постоянно находился под

шрапнельным и пулемётным огнём японцев. В результате полк был фактически рассеян.

26 февраля остатки полка прибыли в Телин, на следующий день численность полка составляла всего 442

человека. Вскоре к полку прибыли остатки

3-го батальона и отбившиеся чины. К 3 марта полк насчитывал уже 1219 человек.

В эти дни прапорщик Зверев был со своей ротой, разделив с нижними чинами всю тяжесть отступления. Он,

как мог, старался облегчить судьбу подчинённых,

обеспечить им питание и ночлег. 2 марта полк начал переход на Сыпингайские позиции.

На Сыпингайских позициях Лифляндский полк получил подкрепления и готовился к новым боям. Боевой дух был

очень высок.

16 марта Владимир Иванович сдал роту старшему в чине и остался в роте младшим офицером. В полк пришли

награды за Мукденское сражение.

Медаль "В память Русско-Японской войны 1904-1905 гг."

Купить медаль

12 июля 1905 г. прапорщик Зверев приказом по войскам 2-й Манчжурской армии за № 344 за отличие в делах

против японцев под Мукденом в феврале

месяце 1905 г. награждён

орденом Св. Анны 4-й степени

с надписью “За храбрость”, награждение утверждено

Высочайшим приказом 29 октября 1906 г.

Все офицеры Лифляндского полка были награждены памятной светло-бронзовой медалью в память войны с

Японией.

Чины Лифляндского 97-го пехотного полка

Первая мировая война в воспоминаниях и фотографиях поручика Вержбицкого

Валериана Андреевича.

Вержбицкий Валериан Андреевич (1891-1965) - прапорщик Лифляндского 97-го пехотного полка, 1915 г.

Уроженец Витебска.

Служил в течении года в

Юрьевском 98-м пехотном полку

(г. Двинск).

1914 г. призван по мобилизации

в Лифляндский 97-й пехотный полк, младший унтер-офицер. Кавалер

Георгиевского креста 4-й степени

за

бои в Восточной Пруссии.

В 1914 г. направлен во Владимирское военное училище. После окончания училища вернулся на фронт в

Лифляндский полк. Награжден орденами

Св. Станислава 3-й степени,

Св. Анны 3-й степени с мечами и

бантом,

Св. Владимира 4-й степени с мечами и

бантом.

Последнее звание в Русской Императорской армии - штабс-капитан.

1918 г. перешел в ряды Красной армии.

1921г. начальник пехотных курсов.

1922 г. командир 1-го стрелкового полка. Служил в системе НКВД, дослужился до полковника, уволен в

запас в 1950 г. по

болезни.

Цук в Царской армии.

Вержбицкий Валериан Андреевич родом из потомственных дворян. В 1911 г. поступил в Казанское военное

училище, однако отчислился по собственному желанию из-за неуставных отношений в училище.

В среде юнкеров это называлось «цуком».

Валериан Андреевич упоминал в своих воспоминаниях. В Казанском пехотном училище нас осмотрел врач,

признал нас годными к военной службе и на этом процедура приёма закончилась. Так, без особой канители

мы оказались зачисленными в училище и стали юнкерами. Началось моё первое знакомство с условиями

военной службы. Первые впечатления были не из приятных. Особенно угнетающе действовала процветающая в

военных училищах система так называемого «цука» - подчинение личности прихоти старшего, доходившей до

самодурства.

Воспитывалось не уважение, этого совсем не требовалось, а безропотное подчинение. Людей хотели

лишить гордости, внушить им страх, угодничество и подхалимство. Юнкер старшего курса, тем более

портупей-юнкер, мог безнаказанно издеваться над юнкером младшего курса, изводить его мелкими, а порой

и бессмысленными придирками. Младший должен был угождать старшему, выполнять за него работу,

чистить сапоги, бегать с личными поручениями, развлекать. Младший юнкер, ложась спать, не

был гарантирован от дальнейших неприятностей.

Старший юнкер мог разбудить его и заставить чесать себе пятки. Портупей-юнкер мог позволить себе

такую роскошь, как ехать на спине юнкера первого курса в уборную дабы не утруждать себя одеванием сапог.

Такова была традиция, существовавшая почти во всех военных училищах. Только артиллеристы не признавали

этой традиции. Среди юнкеров-артиллеристов витал дух взаимного уважения, поддержки и помощи.

Рассказывали, что прямо до дикости доходил “цук” в кавалерийских училищах.

В Николаевском училище не посчитались даже с сыном Великого князя. Представитель царствующего дома

не выдержал издевательств и пожаловался отцу. Разразился скандал, но ничего не изменилось. Начальство

молчаливо поддерживало такую систему воспитания. Она выращивала безгласных исполнителей, преданных

Вере, Царю и Отечеству.

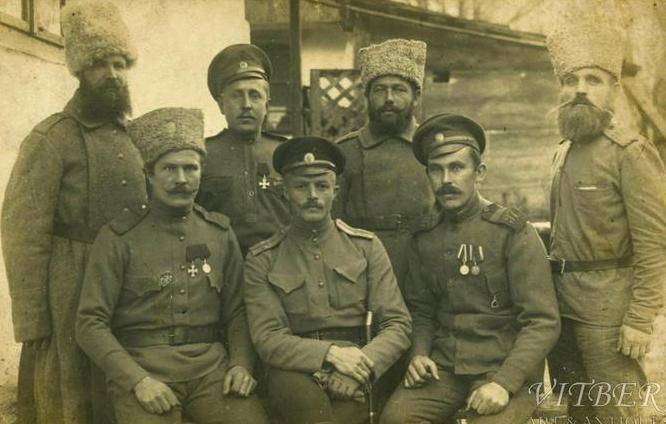

Полковник Алексеев, командир Лифляндского 97-го пехотного полка.

По свидетельству поручика Вержбицкого В. А. полковник Алексеев мнил себя большим барином,

был набожен и труслив. Никогда не руководил полком в боях, бой шел самотеком. Алексеев очень хорошо

относился к Вержбицкому.

Командир полка полковник Алексеев со штабными солдатами и офицерами у землянки-канцелярии

Лифляндского 97-го пехотного полка.

Позиция у озера Вишневское 1916 г.

Полковник Плеханов, новый командир Лифляндского 97-го пехотного полка.

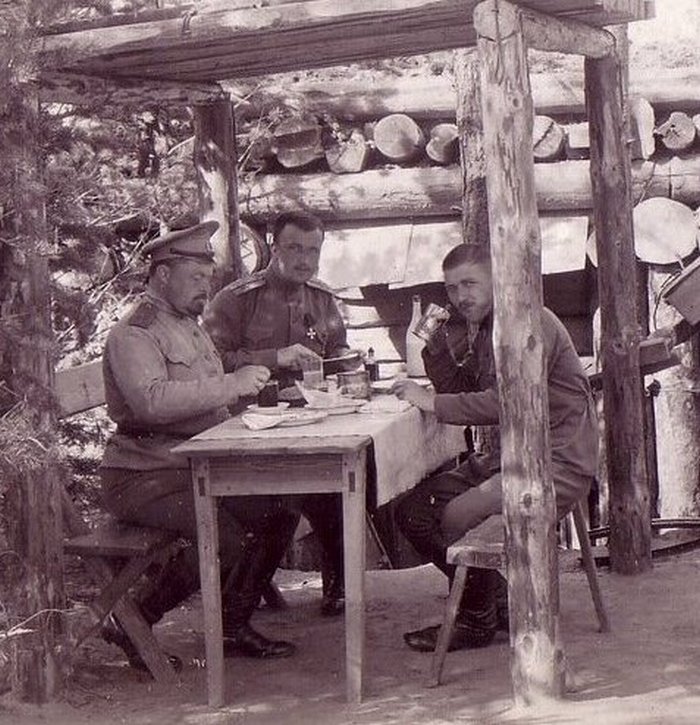

Командир полка Плеханов, Вержбицкий В. А., начальник пулеметной команды Митаревич завтрак на

позиции.

Георгиевские кавалеры команды связи.

Начальник команды Вержбицкий В. А. 1916 г.

Румыния, 1916 г., позиция роты Вержбицкого В.А.

В течении 3-х суток немцы вели ураганный огонь по участку леса и предпринимали по 2 атаки в день.

Одна

из атак германцев была успешна, заняты окопы на участке Вержбицкого В. А. Валериан Андреевич лично

поднимает и ведет

в контр-атаку свою роту. Окопы освобождены с большими потерями для немцев.

В роте Вержбицкого 25 убитых и более 100 человек ранеными.

По штатному расписанию на 1914 г. численность пехотного полка составляла 3000 человек.

В полк входило 4 батальона, численость роты составляла 200-300 человек. Таким образом в результате

котратаки из

роты Вержибцкого выбыло до половины личного состава

Боевые операции Лифляндского 97-го пехотного полка в Первой Мировой войне.

В годы Перовой мировой войны 97-й пехотный Лифляндский полк, дислоцировавшийся в г. Двинск Двинского

уезда Витебской губернии Российской империи. Боевые операции полка:

23.07.1914 г. - полк выступил в поход из Двинска.

04.08.1914 г. - участвовал в бою при Сталлупенене.

07.08.1914 г. - участвовал в бою при Гумбинене.

10.08.2014-28.08.1914 г. - участвовал в действиях на Кенигсбергском направлении.

29.08.1914 г. - участвовал в бою при г. Дидлякине.

30.08.1914 г. - участвовал в бою при д. Грюнгаузе.

18.09.1914 г. - участвовал в бою при д. Смильгевы.

21.09.1914-22.09.1914 г. - участвовал в бою при д. Ольвита.

18.10.1914 г. - участвовал в бою у фольварка Рудкинки.

25.10.1914 г. - участвовал в бою при д. Моцкенен во время отступления на Кассубен.

15.11.1914-17.11.1914 г. - участвовал в атаке германских позиций у Даркемена.

30.11.1914 г. - участвовал в бою при д. Мелькитен.

26.12.1914-04.01.1915 гг. - участвовал в боях при фольварке Могелы.

18.01.1915 - 23.01.1915 г. - участвовал в боях при д. Гумин. В строю осталось 17 офицеров и

360 нижних чинов, полк сведен в батальон. В бою при деревне Гумин не менее 10 батарей противника

открыли огонь по передовым позициям полка и резервам русских войск. Часть снарядов была с удушливыми

газами, от которых люди задыхались, и теряли сознание. Такими снарядами были обстреляны окопы 9-й и 10-й

рот полка. Воспользовавшись полубессознательным состоянием солдат Лифляндского полка, немцы

ворвались в русские окопы.

21.02.1915-24.02.1915 г. - участвовал в боях в Немглавском лесу.

20.07.1915-21.07.1915 г. - участвовал в боях под г. Гарволином на правом берегу р. Висла.

август-октябрь 1915 г. - участвовал в боях на Вилии.

Команда ординарцев Лифляндского 97-го пехотного полка.

05.03.1916-10.03.1916 г. - неудачное наступление и бои в районе оз. Нароч.

апрель-сентябрь 1916 г. - участвовал в позиционной войне на Островлянских позициях.

24.09.1916-30.09.1916 г. - совершил переезд по железной дороги в Румынию.

22.10.1916 г. - участвовал во взятии штурмом высоты 1481 (отличилась 5-я рота).

25.10.1916-27.10.1916 г. - участвовал в боях в районе высоты 1339

29.10.1916-31.10.1916 г. - участвовал в обороне высоты 1416 (отличилась 8-я рота).

29.11.1916 г. - участвовал в неудачной атаке высоты 1340 (участвовали 4-я и 6-я роты).

05.07.1917-09.07.1917 г. - участвовал в усиленной разведке в районе высоты 1292

10.07.1917 г. - участвовал в штурме и взятии высоты 1292. На штурм высоты были отобраны

только добровольцы: 15 офицеров, 1 врач, 153 нижних чина и 1 пулемёт.

Литература.

Морозов О. В. «97-й пехотный Лифляндский полк в Русско-японской войне

1904-1905 годов.» Журнал Рейтар № 5 (2/2004), № 29 2006 г.

«Русско-японская война 1904-1905», Военно-историческая комиссия по описанию Русско-японской войны

1904-05 годов

при Главном управлении Генерального Штаба, Санкт-Петербург, типография А.С. Суворина, 1910 г., издание в

9 томах с атласом.

РГВИА, ф. 400, оп. 12, д. 27725. (Послужной список подпоручика В. И. Зверева за 1907 г.)

РГВИА, ф. 2355 (Фонд 25-й Пехотной дивизии)

РГВИА, ф. 2711 (Фонд 97-го пехотного Лифляндского полка)