Балканская война с Турцией 1877-1878 гг., основные сражения.

Во второй половине XIX века начинается подъем национального самосознания славян на Балканах.

Попытка турецких властей поднять налоги при и так скудном урожае спровоцировала стихийное, лишенное

централизованного руководства восстание в Герцеговине. Многие крестьяне оказались на грани голодной смерти,

и терять им было нечего. Мятеж со скоростью лесного пожара перекинулся на Боснию и Болгарию.

В Болгарии местных революционеров активно поддерживали извне. В Молдавию, Валахию, Сербию и Россию ранее бежали

сотни тысяч людей, в Румынии у изгнанников имелась своя пресса. Характерно, что все они рассчитывали на решающую

поддержку России. Находились революционные эмигранты, которые заняли этически неоднозначную позицию.

Один из этих деятелей писал:

«Необходимо оживить комитеты, но не для того, чтобы освободить народ от тяжкого ярма, но для того, чтобы

подготовить его к революции, которая вызовет русское вмешательство. Представляешь, какой огонь разгорится

в Европе, которая едва знает имя болгарина, когда она услышит, что в Турецкой империи на Балканском полуострове

сожжены столько-то и столько-то сел и городков, убито столько-то тысяч человек. Если мы сможем вызвать

с помощью комитетов где-нибудь в отечестве смуты, бунт и как результат - резню-заклание, это, несомненно,

вызовет вмешательство России, я скажу: «Комитеты сыграли свою роль!» и буду очень доволен»

Тут же оказалось, что несмотря на все движение по пути модернизации, Османская империя остается мрачной деспотией.

Очаги восстаний подавляли с предельной жестокостью. Переселенные горцы тут же приняли сторону Стамбула и начали

массово резать славян. Еще хуже оказались башибузуки - иррегулярные части султанского войска. Войсковые

и полицейские операции переходили в обычные погромы, процветали торговля людьми и просто разнузданный разбой.

Ситуация стремительно выходила из-под контроля, кровь лилась как вода.

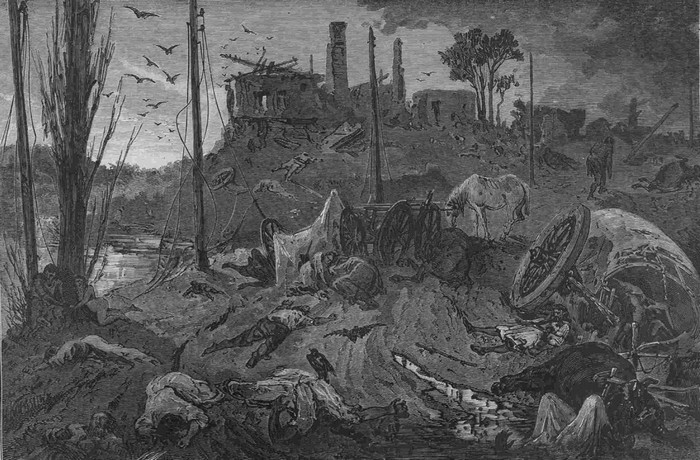

Подавление турецкими властями славянских восстаний

В Болгарии турецкие войска и вовсе сумели сделать то, что у местных революционеров не получалось. Когда из

Румынии явился повстанческий отряд, его не поддержал практически никто, и несостоявшиеся борцы за свободу

удалились обратно. Однако массовые аресты и репрессии по этому поводу сделали Болгарию настоящим очагом восстания.

Впрочем, организованно выступали и могли внятно выразить свою позицию лишь очень немногие болгары, относящиеся

в основном к среднему классу, учащейся молодежи и тому подобным слоям общества. Крестьяне если и поднимались,

то не желали покидать родные края. Организованные походы, партизанская война - все это было им чуждо.

Народ в Болгарии оказался для этого слишком забитым.

Однако Османская империя отреагировала в своем обычном стиле. Отряды башибузуков прошлись по Болгарии огнем

и мечом, причем роль города или деревни в восстании и жестокость расправ почти никак не зависели друг от друга.

Сидят в окрестных лесах повстанцы или нет, турок не волновало - они убивали и грабили всех подряд. Жертвами

таких избиений пали, по разным данным, 30-60 тысяч болгар, и абсолютное большинство не имело отношения ни

к каким восстаниям. Погромы христиан происходили даже далеко за пределами охваченных мятежом районов,

включая, например, Грецию. Более того, в Салониках толпа линчевала французского и немецкого дипломатов,

которые пытались заступиться за христианку.

В независимой части Сербии и Черногории гибель соплеменников вызвала вполне понятную реакцию. Толпы беженцев

несли с собой рассказы о пережитых ужасах. Власти маленьких балканских государств прекрасно понимали, что в случае

войны их просто раздавят, но и спокойно смотреть на происходящее тоже не имели права. А потом в дело начали

вмешиваться внешние силы.

«Болгарские мученицы», художник Константин Маковский, 1877 г.

Картина, посвященная расправе турецких военных над беззащитными болгарскими женщинами, так

впечатлила петербургскую публику, что люди массово стали собирать материальную помощь попавшему

в беду народу, а император Александр II разрыдался, увидев ее на выставке.

Деньги, полученные от продажи картины, Константин Маковский направил в помощь болгарским беженцам.

В Европе на резню смотрели с ужасом, но дальше сбора пожертвований дело не пошло. В России реагировали куда более

деятельно. Гекатомба (в Древней Греции крупное ритуальное жертвоприношение 100 быков) на Балканах по тем или

иным причинам взволновала буквально всех, кто вообще следил за новостями.

Панслависты переживали за братьев-славян, убежденных христиан возмущали притеснения православных, либералов

и радикалов раздражала османская тирания, государственников привлекала возможность воплотить старые

мечты о проливах в Средиземное море, и всех вместе поражала жестокость подавления мятежа. В каком-то смысле

султанскому войску удалось сделать невозможное: поставить на одну сторону баррикады потомственных

офицеров-дворян вроде Черняева и революционных демократов вроде Желябова (революционер-народник, террорист,

член Исполнительного комитета «Народной воли», один из организаторов убийства императора Александра II).

Благие намерения чуть не обернулись серьезными проблемами. Русские, от добровольцев до дипломатов, то и

дело принимались убеждать южных славян в поддержке - даже материальной - со стороны русского государства.

Атмосфера накалялась, и быстро произошло то, что должно было произойти. Сербия и Черногория уверились

в помощи России, заключили союз и объявили войну Османской империи. Это случилось в июне 1876 года.

Были ли балканские страны готовы к этой войне? Нет. Сербия и Черногория - страны маленькие, их армии недалеко

ушли от обычных ополчений, недоставало кадров, экипировки, оружия, боеприпасов. Впрочем, проблемы с

офицерским корпусом отчасти решили. Еще в мае 1876 года в Сербию прибыла группа офицеров русской армии.

Возглавлял ее генерал Михаил Черняев.

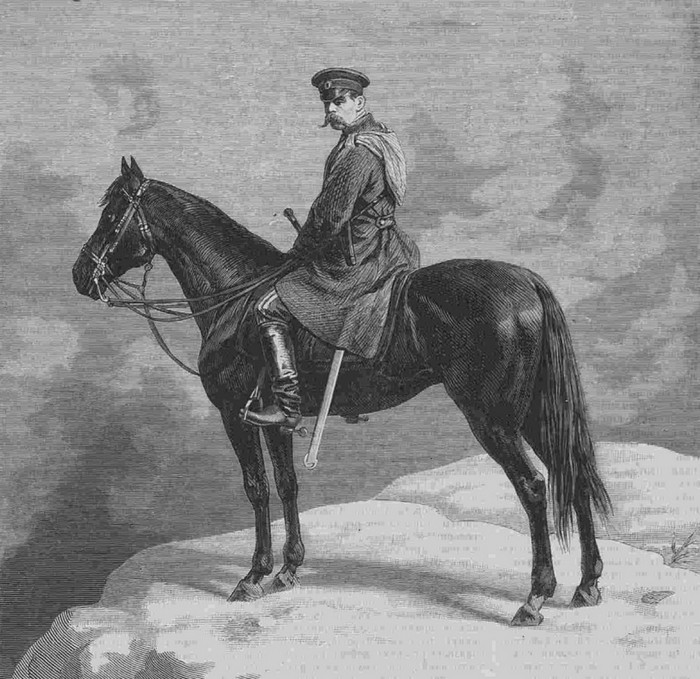

Генерал-лейтенант Черняев Михаил Григорьевич (1828-1898) - русский военный и политический деятель,

генерал-лейтенант, туркестанский генерал-губернатор, главнокомандующий Сербской армией

(Моравским корпусом сербской армии), портрет 1882 г.

Начал и завершил длившийся два десятилетия период завоевания и освоения Туркестана. Среди военных

успехов Черняева - взятие самого большого города Средней Азии - Ташкента, ставшего впоследствии

столицей Русского Туркестана. За взятие Ташкента без разрешения начальства был уволен со службы.

Пиком его известности стала деятельность на посту главнокомандующего армией Сербии в 1876 г., когда

имя Черняева было своеобразным символом славянского братства и единства.

Михаил Григорьевич Черняев находился в расцвете сил. Ему нет еще пятидесяти, за его спиной

Венгерский поход,

Малахов курган,

Кавказ,

взятие Ташкента. Чрезвычайно популярный в войсках, решительный, даже авантюрист, он имел серьезный конфликт

с Милютиным из-за собственного своеволия. В 1870-е Черняев находился в отставке, но не желал оставаться

в стороне от событий. Из России он выехал через маленькую таможенную станцию, опасаясь получить

из Петербурга распоряжение о запрете покидать страну. В Сербии он тут же получил назначение на

должность командующего армией.

Благодаря своей личной популярности, Черняев привлек на Балканы массу людей. В сербскую армию отправлялись

сотни офицеров. Император позволял им временно выйти в отставку для войны в Сербии. Вскоре поток желающих

вырос настолько, что пришлось отправить на Балканы генерала с задачей упорядочить движение добровольцев.

В Сербии поток волонтеров распадался надвое. Кто-то получал под командование сербские роты или батальоны,

кто-то отправлялся на комплектование добровольческих отрядов.

Хотя Россия дала пример наиболее мощного добровольческого движения, кроме русских на стороне балканских славян

воевали добровольцы со всей Европы. Например, на фронте действовал конный эскадрон, главным образом из

австрийских сербов, включавший также русских, поляков, подданных Британской короны, немцев, причем

сформировал этот отряд американец. Всего через бои на стороне сербов прошли 4-5 тысяч человек, из

которых погибли около тысячи.

Отдельную категорию волонтеров составляли медики. Сербы и черногорцы располагали очень слабой медицинской

службой, повстанцы не имели её вообще, поэтому врачи оказались как нельзя кстати. Причем ехали не только

обычные медики и сестры милосердия: на Балканах работал Николай Васильевич Склифосовский - врач-хирург, доктор-медицины,

учёный-новатор, доктор медицины, автор трудов по военно-полевой хирургии и хирургии брюшной полости.

Наконец, свою лепту внес Тульский оружейный завод - в Сербию отправилась оружейная мастерская со

всем оборудованием и персоналом. Русское общество делом подкрепляло призывы ввести войска.

Тем не менее сербские и черногорские силы даже вместе с повстанческими частями имели слишком мало людей,

оружия и боеприпасов, чтобы противостоять врагу. Сербское ополчение насчитывало не более 100 тысяч человек при

максимальном напряжении сил страны, и такая тотальная мобилизация сильно сказывалась на качестве войска.

Черногорцы отчаянным усилием могли поставить под ружье лишь немногим более 25 тысяч бойцов.

Турция, обладая 40 млн. населением, была способна при куда меньшем напряжении выставить 400 тысяч солдат.

Черногорцы сумели удерживать фронт и даже перешли в контрнаступление, а вот Сербия быстро оказалась в

критическом положении. Попытки наступления под командой Черняева ничего не дали. Вскоре османы нанесли

контрудар, и сербы оказались в совсем уж отчаянной ситуации. Черняев телеграфировал сербскому князю

Милану о невозможности продолжать войну. Войска потерпели поражение, и балканцы могли теперь рассчитывать

только на помощь России.

Мирные попытки улучшить положение

христиан в Болгарии сталкиваются с упорным нежеланием турок идти на уступки в Европе, и 12 апреля Александр II

объявляет войну Турции. Русские войска вступили в Турцию с двух сторон: одна армия двинулась на Дунай через

Румынию, вторая через Закавказье вошла в азиатскую часть Турции по направлению на Карс.

Главные военные операции предполагалось вести в европейской Турции. Со стороны азиатской Турции планировалось

прикрыть наступлением безопасность собственных границ - для чего считалось необходимым овладеть Батумом и Карсом,

по возможности отвлекать турецкие силы от европейского театра и препятствовать их организации.

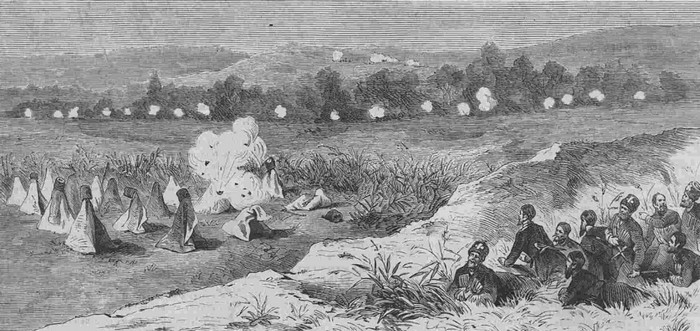

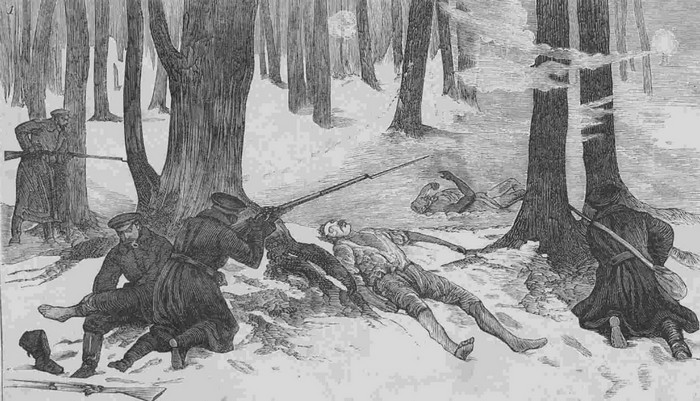

Хитрость казаков-пластунов в деле при Джуранли.

Охотники 1-го пластунского батальона

Казаки-пластуны, успешно ликвидировавшие передовой турецкий пикет, состоявший из 16 человек,

у реки Кинтиш.

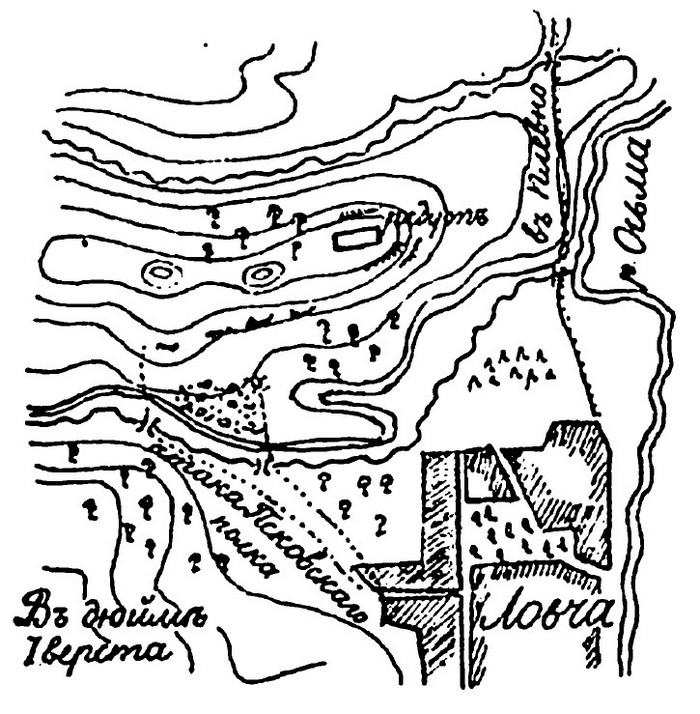

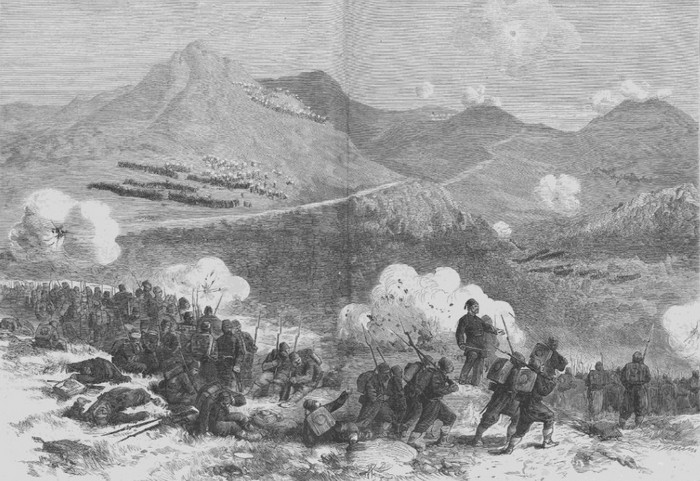

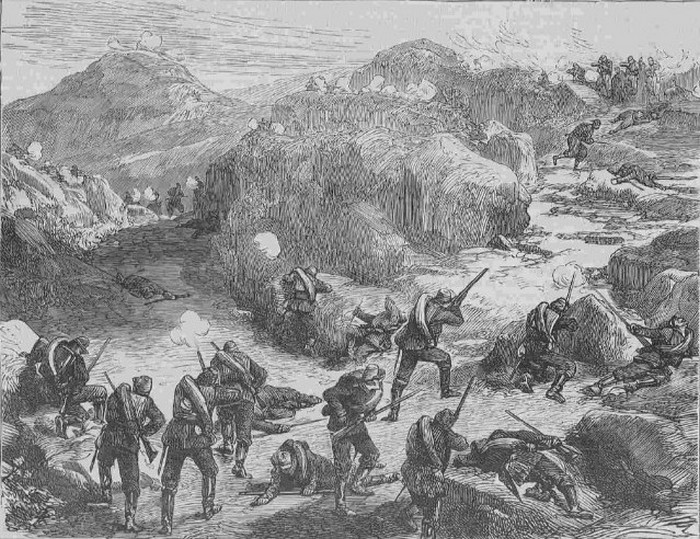

Штурм Ловчи.

Сражение при Ловче

21 августа

Псковский пехотный полк

остановился в 7-ми верстах от Ловчи. Помимо Псковского полка в лагерь прибыло до 20 тысяч пехоты,

не считая артиллерию и кавалерию. На рассвете 22 августа Псковский полк двинулся к Ловче в составе левой колонны

под начальством генерал-майора Скобелева. Псковский полк двигался за

Казанским полком.

Спустившись с горы Рыжей на шоссе. Во избежание потерь от огня турецкой артиллерии полк принял вправо и,

используя овраги,

скрытно спустился к реке Осьма. Перейдя реку в брод, полк двинулся узкими, кривыми улицами Ловчи к западной

окраине, где находилось турецкое кладбище. Роты полка рассыпались в садах, окаймляющих турецкие укрепления.

Продолжить чтение >>

Под Ловчей

Калужский полк

совместно с

Либавским полком

штурмует высоты правее Рыжей горы, занятые турками.

Перейдя под градом пуль реку Осму, Калужский полк в штыковой атаке выбивает турок из траншей 1-ой линии.

Затем следует штурм редута. Первыми вскакивают на редут командир полка полковник Эльжановский, поручик

Карпов и подпоручик Сырнев. В жестокой рукопашной схватке все защитника редута были истреблены.

Противник не устоял и обратился в бегство по всей линии.

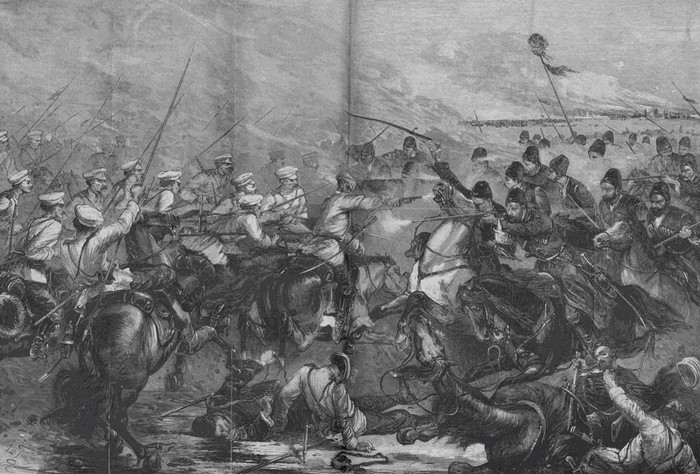

Нападение русской кавалерии на турецкий обоз при Ловче.

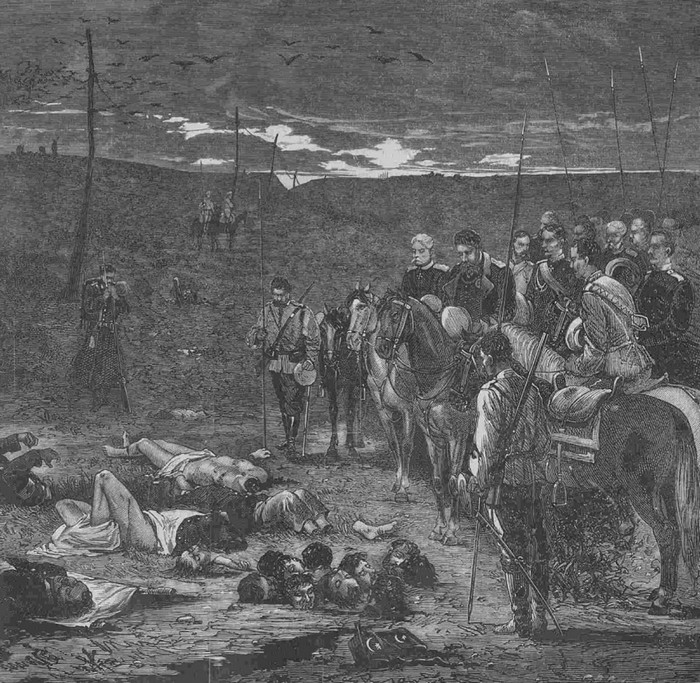

Отряд генерала Гурко осматривает изувеченные трупы русских воинов.

Стычка между русской кавалерией генерала Гурко и турецкими черкесами.

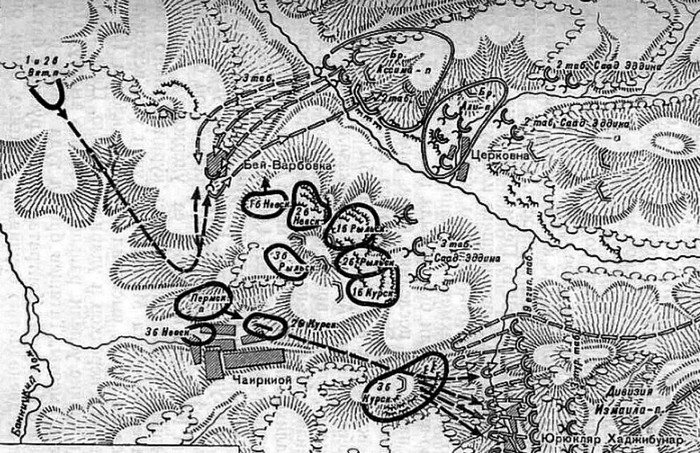

Битва при селениях Чаиркиой и Церковна. Действия отряда Татищева.

В сентябре 1877 г.

Вятский 102-й пехотный полк,

входивший в состав 26-й дивизии, был передан в усиление отряда

генерал-лейтенанта Татищева. По решению командования Рущукского отряда совместно с Вятским полком Татищеву

были переданы Пермский 101-й полк, недавно прибывший в Дунайскую армию, и

Невский 1-й полк

Численность отряда Татищева составляла:

6 пехотных батальонов

8 эскадронов кавалерии

3 артиллерийских батареи

всего

до 6 000 человек. Задачей отряда являлось прикрытие промежутка между Осман-Базарским и Рущукским отрядами.

План сражения при селениях Чаиркиой и Церковна.

На участке отряда Татищева турецкая армия под командованием Мехмет-Али-паши готовила наступление,

целью которого являлось оттеснение русских войск с Банницкого Лома ударом в общем направлении на Церковну.

Противник выставил дивизии Салиха-паши и Измаила-паши. На южном направлении против отряда Татищева турки

расположили:

24 табора (батальона) пехоты

32 эскадрона кавалерии

13 артиллерийских батарей.

На северном направлении против Татищева должны были действовать:

67 таборов (батальонов) пехоты

36 эскадронов кавалерии

96 орудий.

Всего до 18 000 человек.

Продолжить чтение >>

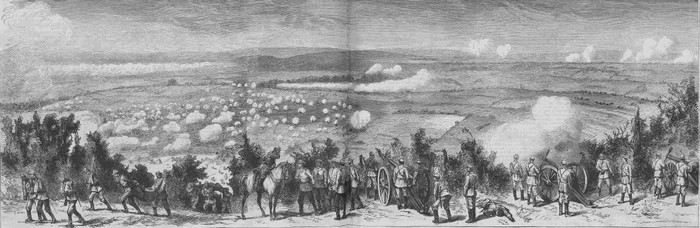

Осада Плевны.

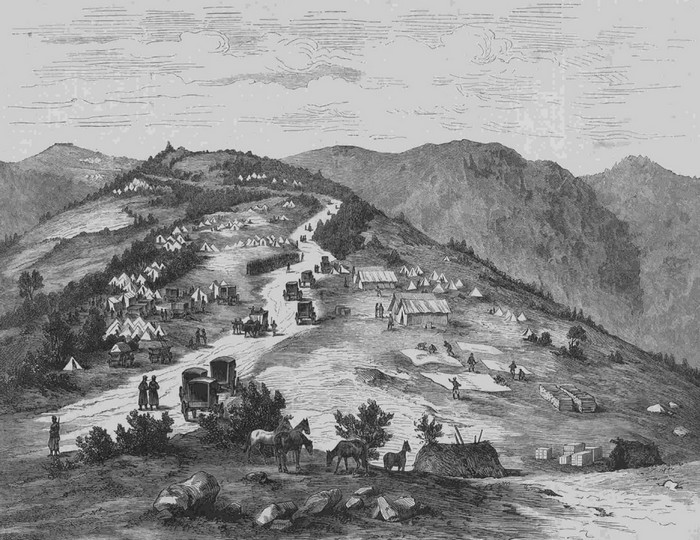

Панорама осады Плевны 19 июля 1877 г.

Крепость Плевна лежит в лощине на берегу Гривицкого ручья, впадающего в реку Вид. Лощина со всех сторон

окружена рядом высот, на которых в несколько линий расположены турецкие укрепления и ровики для стрелков.

Линии укреплений тянутся от д. Буково на д. Гривицу, а оттуда на д. Радищево и к самой Плевне. Укрепления

с северной стороны командуют южными.

Над всеми укреплениями возвышается редут, находящийся к северу от шоссе и к северо-западу от д. Гривицы.

Редут составляет тактический ключ позиции, имеет сильный профиль, приспособлен как для артиллерийской обороны,

так и для ружейной. Ружейные бойницы расположены в три яруса: линия бруствера, линия рва, траншеи впереди

и по флангам редута.

Местность перед редутом волнообразная, не позволяющая рассмотреть расположения укреплений. Вести наблюдение

можно только с дистанции прицельного пушечного выстрела. К утру 18 июля поднялся сильный туман, скрывающий

турецкие позиции. Расположение неприятеля выяснялось по мере рассеивания тумана и усилению огня

турецкой артиллерии.

К 9 утра

отряд князя Шаховского

подошел к д. Радищево и занял ее без единого выстрела.

От Радищево отряд выдвинулся к северу и востоку. С 10 часов утра отряд вступил в артиллерийскую дуэль

с неприятелем. В результате 2 турецкие батареи замолчали, укрепление №5 получило сильные повреждения.

С нашей стороны огнем неприятеля было разбито 3 орудия.

Сражение при Плевне 18 июля, атака 1-й бригады 32-й дивизии

Состав бригады:

Курский 125-й пехотный полк

Рыльский 126-й пехотный полк

Бой под Плевной 27 августа 1877 г.

художник Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, 1883 г.

Передовой отряд Скобелева перерезал Плевно-Ловчинское шоссе и вступил в бой с турками.

Генерал Скобелев изображен слева на белом коне, за подбитым турецким снарядом орудием.

За ним начальник штаба А. Н. Куропаткин, казак со значком генерала и два офицера ординарца. В глубине видны

пехотные полки, атакующие позиции турок. Справа на дороге полевая пушка ведет огонь по врагу. На переднем

плане картины два донских казака, один терский и армейский пехотинец (возможно денщик раненого) несут на

носилках пехотного офицера.

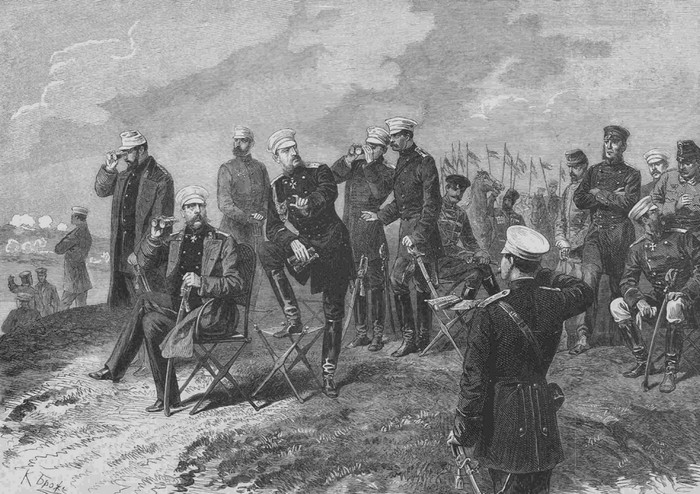

Государь Император, Главнокомандующий действующей армии и князь Карл Румынский следят за штурмом Плевны.

Штурм Зеленых гор Скобелевым под Плевной.

Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев во главе своих войск при штурме турецкого редута под Плевной.

В конце августа

Калужский 5-й пехотный полк

принимает участие в боевых действиях под Плевной. Около 3-ёх часов дня 28 августа

Скобелев вызвал на Рыжую гору, куда он переместился вместе со штабом, командира Калужского полка

полковника Эльжановского, поставил перед ним задачу овладеть вторым гребнем Зелёных гор и укрепиться на нём.

Для прикрытия флангов полка выделялись по две казачьи сотни. Второй гребень Скобелеву было приказано атаковать

в десять часов утра, но он рассчитал, что, взяв гребень поближе к вечеру, обезопасить себя от контратак,

так как ночью турки вряд ли попытаются возвратить его.

Продолжить чтение >>

Захват Гривицкого редута,третий штурм Плевны.

Взятие Гривицкого редута под Плевной русско-румынскими войсками.

Оборона Шипкинского перевала.

После перехода русской армии через Дунай, была поставлена задача безотлагательно овладеть

проходами через Балканский хребет, для дальнейшего движения вглубь Турции.

Передовой отряд генерала Гурко, перейдя через Хаинкиойский перевал и разбив турок у д. Уфланы и

г. Казанлыка, 5 июля приблизился с южной стороны к перевалу Шипка, занятому турецким отрядом

численностью до 5 000 человек под командованием Хулюсси-паши.

Продолжить чтение >>

Вступление русских войск под командою генерала Гурко в Шипкинский проход.

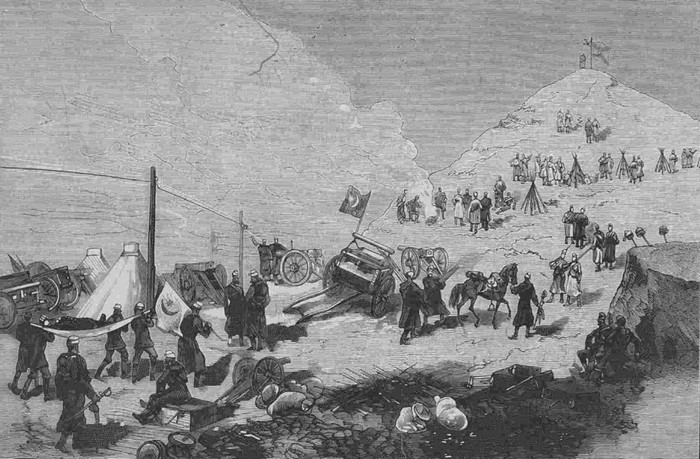

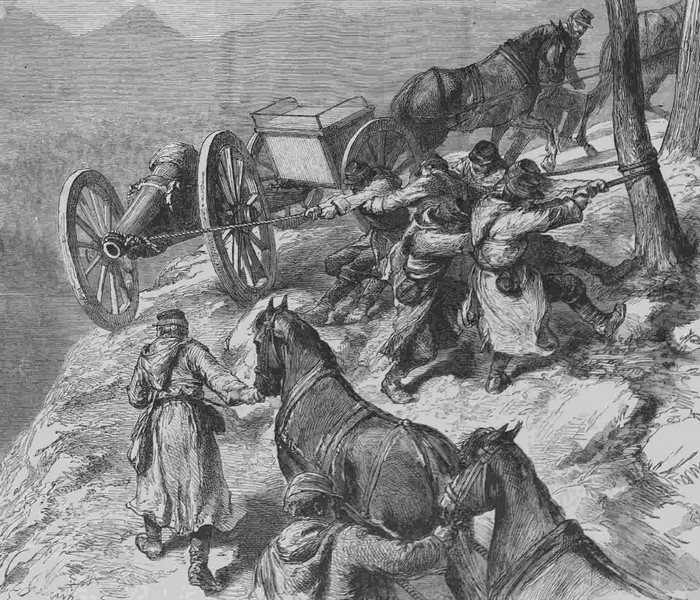

Перевозка пушек через Шипкинский перевал.

Перевал Шипка идёт по узкому отрогу главного Балканского хребта, постепенно повышаясь до горы св. Николая,

откуда дорога круто спускается в долину Тунджи. Параллельно этому отрогу, отделяясь от него глубокими и

частью лесистыми ущельями, с востока и запада тянутся горные кряжи, господствующие над перевалом, но

соединённые с ним лишь в 2-3 местах более или менее удобопроходимыми перешейками.

Позиция, занятая русскими войсками на Шипке, не соответствовала тактическим требованиям:

единственная её выгода состояла в её малодоступности. Растянувшись на несколько верст в глубину,

по крайне узкому (25 саженей / 53 м) гребню, она подвергалась на всём своём протяжении перекрёстному огню

с соседних господствующих высот, не представляя ни естественных прикрытий, ни удобств для перехода

в наступление.

При всём том, в силу стратегических требований, необходимо было во что бы то ни стало удерживать этот проход.

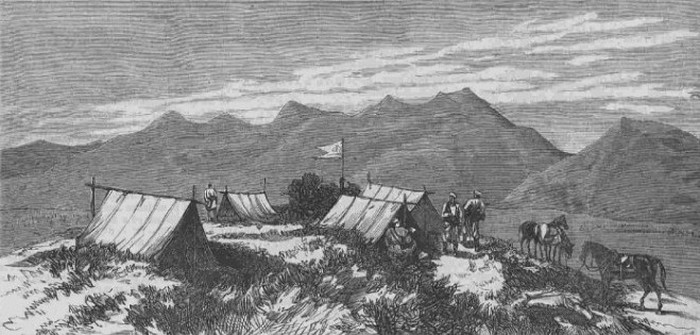

Вид Балканских гор у Шипки из русского лагеря.

Бой на Шипке, русская армия захватила редут на горе Св. Николая.

Турецкая армия под командой Сулеймана-паши атакует Шипкинский перевал.

Главная квартира Сулеймана-паши на Шипкинском перевале.

Болгарские ополченцы разыскивают русских раненых в ущелях Шипкинского перевала.

Атака турецкой позиции на Северной стороне Шипкинского перевала.

Защита Шипкинского перевала, отражение турецкой атаки на гору Св. Николая 5 сентября

Защита Шипкинского перевала, результат работы русских мортир по турецкому отряду, третий день атаки на Шипку.

Первое подкрепление для защитников Шипкинского перевала.

Прибывает авангард 4-й стрелковой бригады на лошадях.

Енисейский 94-й пехотный полк

занял боевые позиции на Шипкинском перевале 21 октября.

В первый же день появились отмороженные, ибо у нижних чинов хотя

и были крепкие сапоги, но недостаточно просторные, чтобы надевать их

на суконные портянки; хотя и были полушубки, но не сходившиеся на груди.

С момента своего прибытия личный состав полка не имел на себе

ничего сухого. Солдаты не имели возможности отогреться и отдохнуть, а затем

начались метели, не позволявшие разводить огня и затруднявшие подвоз горячей пищи.

Полк нес небоевые потери больными и обмороженными:

1 ноября - 648 человек

10 ноября - 979

16 ноября - 1096

25 ноября - 1371

С 7 декабря число замерзающих приняло ужасные размеры.

К 10 декабря в полку числилось больными 1717 человек, на лицо

оставалось 1084 человек.

К 13 декабря на лицо в полку осталось 831

человек, а в 4-м батальоне оставалось под ружьём всего 65 человек.

18 февраля полк покинул Шипку в составе 800 человек, потеряв за все

время стояния на ней от огня противника всего лишь 71 человек.

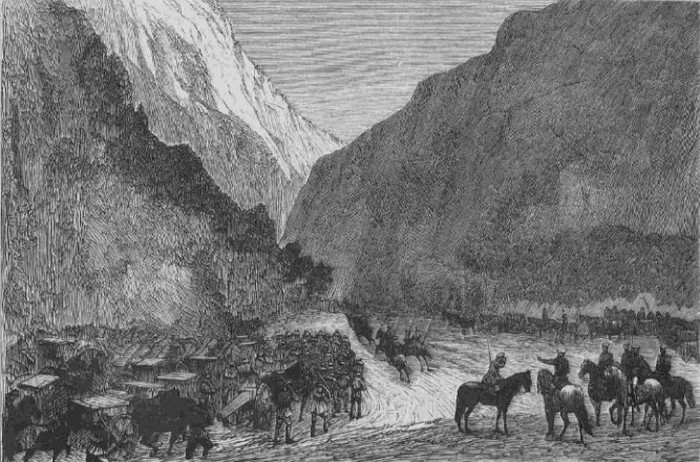

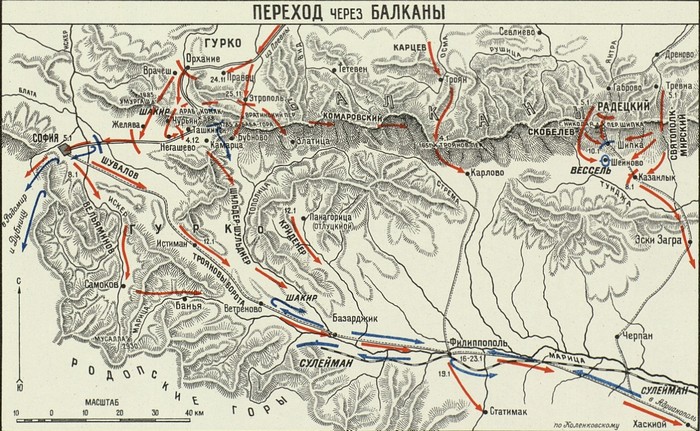

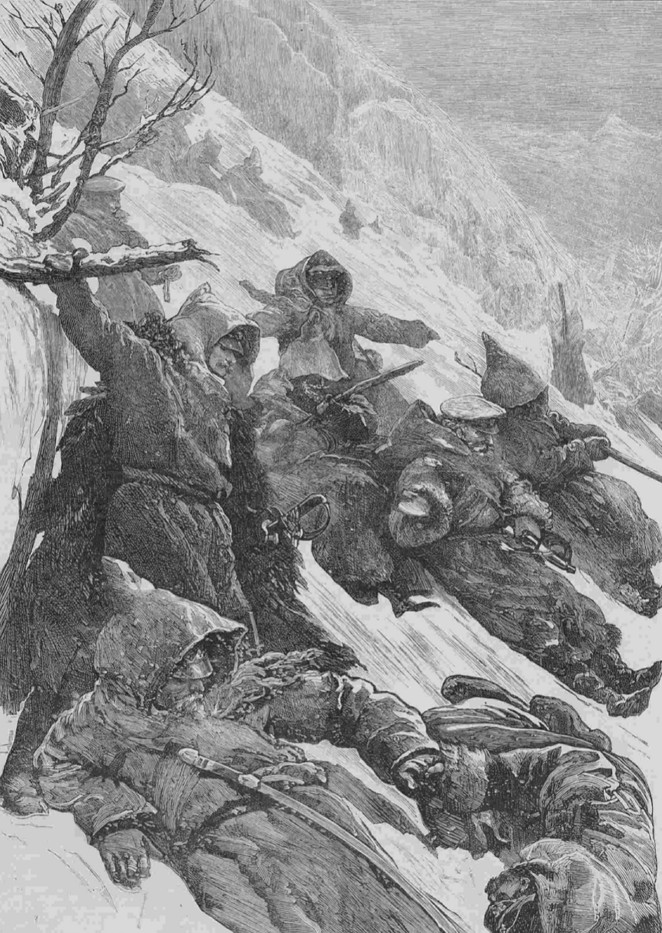

Переход через Балканы декабрь 1877 г.

В период 13-28 декабря 1877 г. русская армия совершила переход через покрытый снегом и скованный льдом

Балканский хребет. Стремительный переход русских через Балканы оказал деморализующее воздействие на

турецкие войска и руководство Османской империи. Фактически эта операция открыла русским свободный путь

на Константинополь, решив исход Турецкой войны 1877-1878 гг. Турецкое командование оказалось не в состоянии

дать адекватный ответ на быструю смену стратегической обстановки и было вынуждено заключить перемирие 19

января 1878 г.

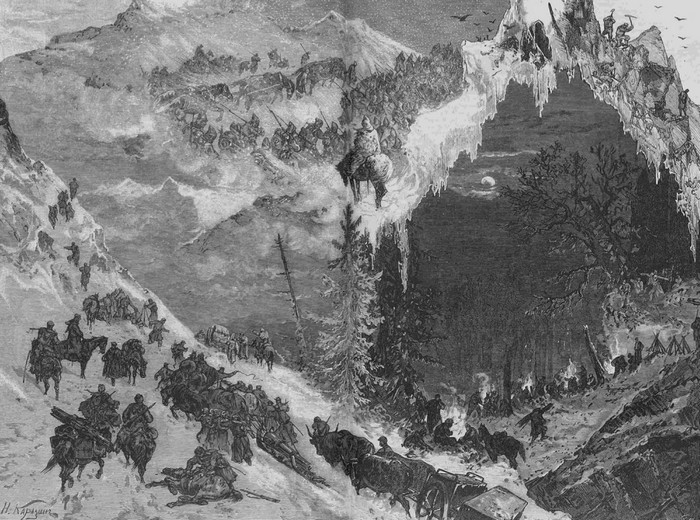

Переход русской армии через Балканы.

Единственный, кто пытался совершить подобный переход, был знаменитый венгерский полководец Янош Хуньяди.

Однако его войска, сломленные непогодой и стойкой обороной турок, были вынуждены отступить. Перейти Балканы

зимой, одолев снежную стихию и турецкую оборону, удалось только русской армии.

Продолжить чтение >>

Балканы зимой, переход отряда генерала Гурко.

Отряд генерала Гурко переходит Балканы.

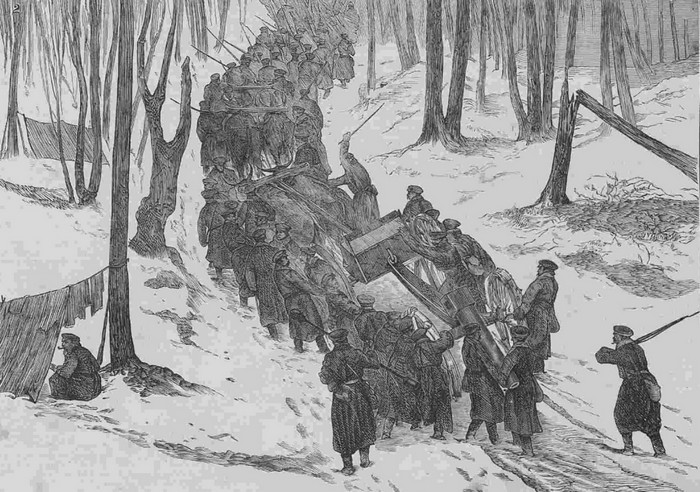

Отряд генерала Гурко, транспортировка артиллерии.

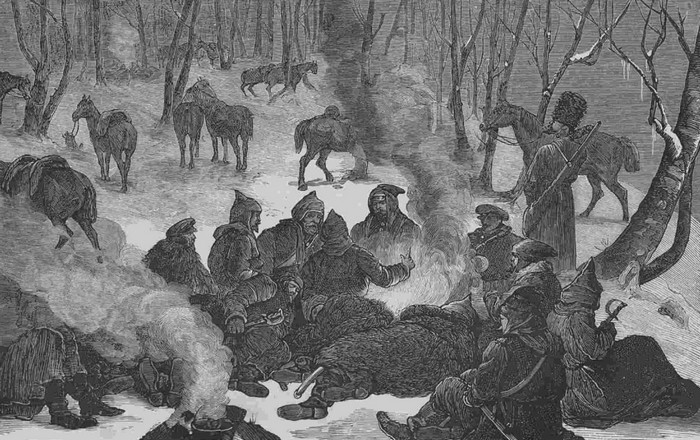

Отряд генерала Гурко, неожиданные гости.

При переходе

лейб-гвардии Санкт-Петербургского гренадерского полка

через Балканы оттепель сменилась 20 градусным морозом. Дорога была разработана хорошо,

однако представляла собой непрерывный крутой подъем на протяжении шести верст. Из-за гололеда солдатам

приходилось отказаться от использования лошадей и поднимать пушки, зарядные ящики и снаряды на руках. Местами

подъемы имели такую крутизну, что приходилось вырубать ступени. Допускались только небольшие остановки.

Усталые солдаты ложились в снег спать, положив под голову жестянки со шрапнелью. И уже через четверть часа

их поднимали тянуть орудия дальше. Спать было некогда.

Бой при Ташкисене 19 декабря 1877 года.

За 15, 16, 17 декабря гренадеры перешли через Балканы. За 18 декабря батарея, которую перекатывали гренадеры,

была полностью поставлена в лощине, можно было запрягать коней. В полночь, 19 декабря, колонне генерала

Курлова, в которую входил лейб-гвардии Санкт-Петербургский полк, было предписано обойти левый фланг

турецкой позиции у Ташкисена. Во время движения на Ташкисенскую позицию были обнаружены два ряда турецких

ложементов на Белой горе. Генерал Курлов отправил против этой позиции 1-й и 4-й батальон Санкт-Петербургских

гренадер совместно с

лейб-гвардии Волынским полком.

Продолжить чтение >>

Переход отряда генерала Карцева через Балканы по Троянскому перевалу.

Отряд генерала Карцева, преодоление ледяного ската.

Бивуак в отряде генерала Дандевиля.

Бой с турецким аръергардом у деревни Караджалар, 7 января 1878 г.

Казанский 9-й драгунский полк

Наступление на Андрианополь

Дорога между Софией и Андрианополем (современный Эдирне в Турции) во время наступления генерала Гурко.

Александр Петрович Струков (1840-1911) - генерал от кавалерии, герой Турецкой войны 1877-1878 гг.

Сын богатейшего помещика Екатеринославской губернии, генерал-майора П. А. Струкова, внук генерала А. Ф. Арбузова, участника

Наполеоновских войн,

командира

лейб-гвардии Павловского полка.

Образование получил в Пажеском корпусе, из которого выпущен корнетом

в лейб-гвардии Конный полк. В этом полку последовательно получил чины поручика, штабс-капитана и в 1864 г.

назначен адъютантом

главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. В 1870 г. произведен в полковники.

В Турецкой войне 1877-1878 гг.

принял участие в качестве адъютанта Великого Князя Николая Николаевича старшего.

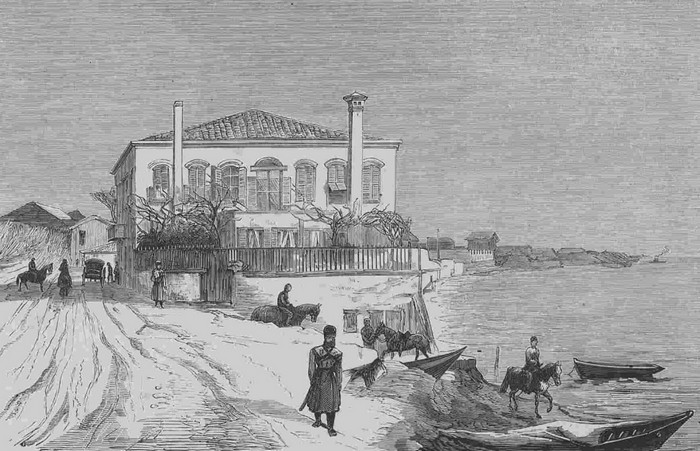

Сан-Стефано, дом где был подписан мирный договор.

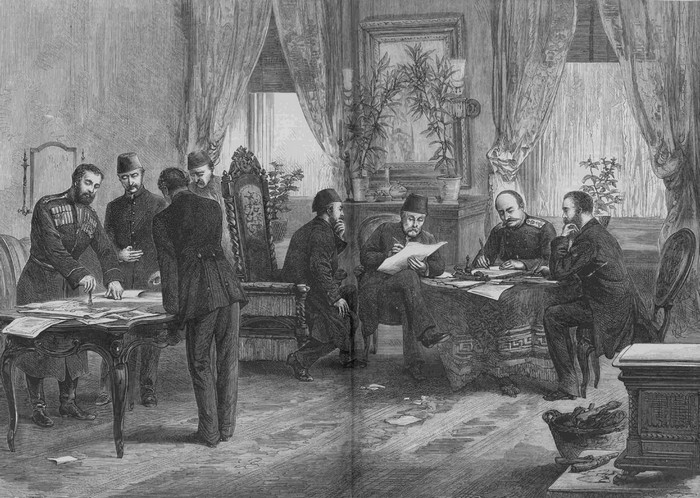

Подписание мирного договора между Россией и Турцией 19 февраля в Сан-Стефано.

Участники, слева направо:

за столом над картами - князь Церетелев

спиной к наблюдателю - секретарь посольства Г. Балиди, в фесках турецкие секретари

в кресле с высокой спинкой - Садуллах-бей

в кресле с низкой спинкой - Савфет-паша

с погонами с вензелями - граф Игнатьев

в штатском - Г. Нелидов

Литература.

Иллюстрированная хроника войны 1877-1878 гг. Приложение к изданию "Всемирной иллюстрации"

Гениев Н. «История Псковского пехотного генерала-фельдмаршала князя Кутузового-Смоленского полка.

1700-1881», Москва, 1883.