Авиаотряды Царской России, первые соколы Императорской армии.

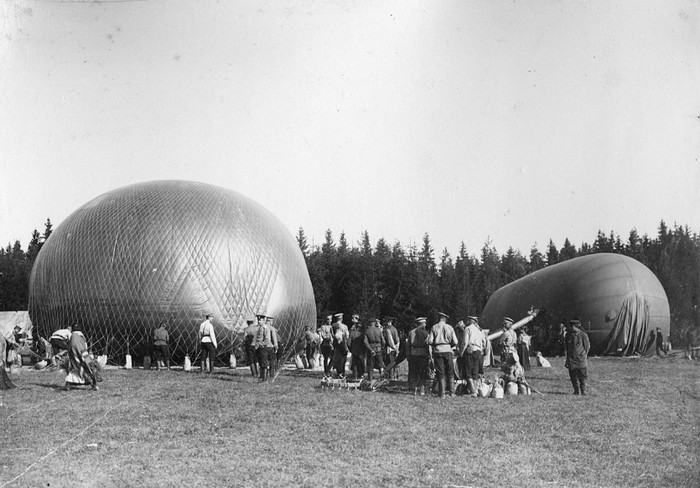

Кадровая воздухоплавательная команда.

7 февраля 1885 года, была сформирована первая в Русской Императорской армии штатная

воздухоплавательная часть. Созданная в соответствии с решением Военного совета при Военном министре,

она получила обозначение Кадровая воздухоплавательная команда.

Подразделение военных воздухоплавателей было расквартировано в Санкт-Петербурге, в казармах бывшей

батареи артиллерийского комитета на полигоне Московско-Ямской слободы (Волково поле). Первоначально

Кадровая команда состояла из 1 офицера, 2 унтер-офицеров и 19 нижних чинов гальванической роты

Гвардейского сапёрного батальона, уже накопившего опыт работы с первыми привязными аэростатами.

В том же году команда приняла участие в первых учениях.

В 1885 г. воздухоплавательными аппаратами русской армии были воздушные шары. Первый полет русского

летчика на самолете в России был совершен 21 марта 1910 г. М. Н. Ефимовым.

Первый в истории русской авиации воздушный штурм позиций.

Великий князь Александр Михайлович (1866-1933)- четвёртый

сын великого князя Михаила Николаевича и Ольги Фёдоровны, внук Николая I.

Друг детства императора Николая II, которому приходился двоюродным дядей. В 1885 году окончил Морское

училище, по окончании которого был произведён в чин мичмана, зачислен в

Гвардейский экипаж и проходил

службу на флоте.

Александр Михайлович сыграл большую роль в создании Российской авиации, он был инициатором создания

офицерской авиационной школы под Севастополем в 1910 году, шеф Императорского военно-воздушного флота.

Участвовал в Первой мировой войне.

С декабря 1916 года - полевой генерал-инспектор военного воздушного

флота при Верховном Главнокомандующем. Внёс большой вклад в развитие отечественной военной авиации,

в том числе в ходе войны.

25 февраля 1915 г. Великий князь Александр Михайлович провел в Севастополе совещание, на котором

было принято решение создать для сухопутных операций на южном участке фронта два авиационных отряда:

31-й и 32-й.

31-й корпусной авиаотряд

в составе четырех бипланов «Вуазен». Отряды перебазировались

в Севастополь в середине марта 1915 года и в конце месяца приступили к полетам, используя в качестве

взлетно-посадочных площадок Куликово поле и поле устья реки Бельбек. Усиление противника на Юго-Западном

фронте заставило Верховное командование перебросить туда часть сил с южного направления, в том числе 31-й и 32-й

корпусные авиаотряды. 1 мая 1915 г. авиаотряды начали перебазирование во Львов.

Летом 1915 г., после Горлицкого прорыва Австро-германских войск, русские армии, оперировавшие на Галицийском

фронте, отходили из-под ударов противника в северо-восточном направлении на Ярослав - Холм - Брест-Литовск.

К 12 июля русские 3-я и 13-я армии отошли за р. Буг, где решили задержаться, воспользовавшись рекой как

оборонительным рубежом. Противник решил нанести удар в стык 3-й и 13-й армий на местечко Влодава.

В распоряжении командующего 3-й армией из трех авиационных отрядов остался боеспособным лишь

31-й корпусной авиационный отряд

в составе 5 самолетов.

18 июля в 5 часов утра на разведку вылетел первый самолет. Подлетая к Влодаве, летчики не обнаружили движения

ни по левому берегу р. Буг, ни в прибрежных деревнях. Но, отлетев на 25 км от Влодавы, они обнаружили

движение двух пехотных колонн противника с артиллерией, конницей и обозами. Первая колонна шла по шоссе

из местечка Войславице на Влодаву, а другая по шоссе Холм - Влодава. Двигалось в общей сложности до полутора

корпусов германской пехоты. Когда самолет кружил над войсками, артиллерия противника открыла огонь.

Обстрел был настолько меток, что осколками одного из разорвавшихся рядом с машиной снарядов был поврежден

мотор, который через несколько минут остановился. С высоты 2500 метров, используя попутный ветер,

русским летчикам удалось преодолеть 35 км и спланировать на позиции 13-й армии за р. Буг. Русское командование

получило от летчиков сведения стратегической важности о направлении главного удара противника.

Резерв 3-й армии (1-я Гвардейская пехотная дивизия) был спешно переброшен на подводах под Влодаву.

Было очевидно, что противник с рассветом 19 июля начнет переправу через р. Буг у Влодавы и что резерв

силой в одну дивизию не сможет остановить ударную группу германцев. Русское командование приняло

тактически новое и грамотное решение – ударом с воздуха содействовать атаке бойцов Гвардейской дивизии.

Нагрудный знак 31-го корпусного авиаотряда

Купить знак.

В распоряжении

31-го корпусного авиационного отряда

имелось 250 пудов (более 4 тонн) бомб. Действия авиации

были согласованы с операцией 1-й Гвардейской пехотной дивизии. Впервые имело место взаимодействие воздушных

и наземных сил. Русское командование решило дать возможность противнику навести мосты и частично по ним

переправиться, затем артиллерия уничтожает мосты, а 1-я Гвардейская дивизия атакует переправившиеся

части противника. Авиация должна была нанести штурмовой удар по германцам - пулеметным огнем и бомбами

облегчить действия пехоты.

В 6 часов утра 19 июля 5 русских самолетов, у каждого на борту 5 пудов (80 кг) бомб, полетели к Влодаве.

Германцы навели 3 моста, по которым большими группами начала переправляться пехота. Увидев сигнал к атаке

от Гвардейской дивизии, а также начало артиллерийского обстрела мостов русской артиллерией, летчики пошли

в бой. Действуя единой группой под руководством командира отряда, самолеты снизились до 250 метров и

атаковали мосты и переправляющиеся части противника, расстреливая германцев пулеметным огнем и забрасывая

бомбами. Бой продолжался до позднего вечера: самолеты 6 раз улетали и вновь возвращались с бомбами,

продолжая атаковать германскую пехоту. Моральное воздействие штурмового удара русской авиации было

настолько потрясающим, что целые части противника бросали позиции и обращались в бегство, бросаясь в Буг.

В реке многие германские солдаты тонули, а оставшиеся добивались метким огнем русской артиллерии.

Бой за переправу продолжался 20 июля, противник ввел в дело главные силы, но овладеть переправой так и не смог,

все его атаки были отбиты. 19 и 20 июля 1915 г.

31-м корпусным авиационным отрядом,

нанесшим первый

в истории русской авиации штурмовой удар, было сброшено до 250 пудов бомб и выпущено 3000 патронов.

Германским войскам был нанесен настолько серьезный удар, что в течение месяца на фронте наступило затишье.

Русское командование воспользовалось оперативной паузой для того, чтобы подтянуть резервы с других

фронтов и перейти в контрнаступление.

Летчики Царской России.

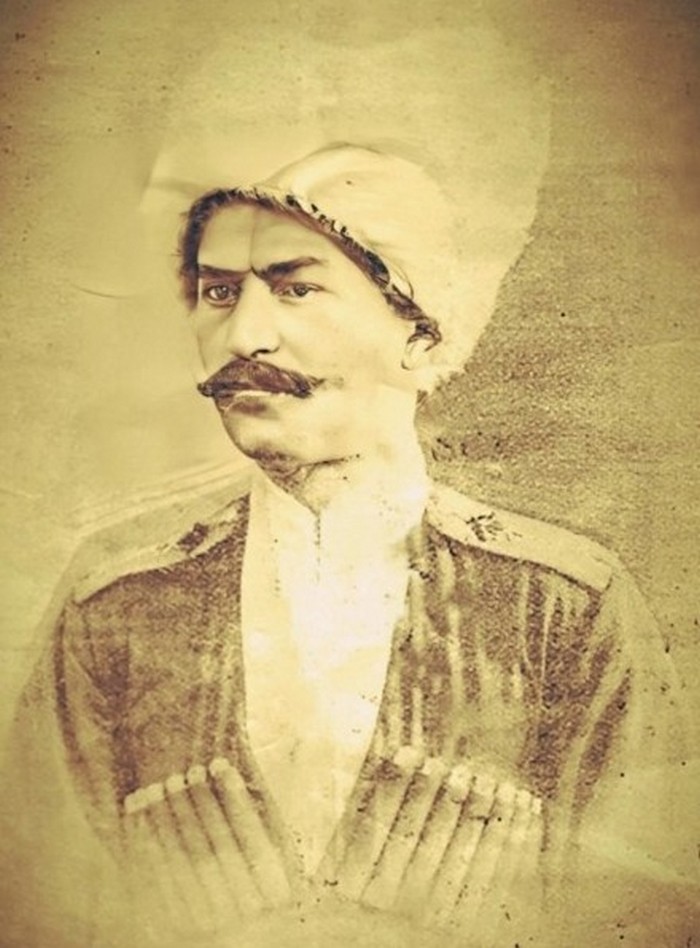

Русский военный лётчик Никольский Семён Дмитриевич - начальник 31-го корпусного авиаотряда,

штабс-капитан 3-й Финляндской стрелковой артиллерийской бригады,

кавалер Георгиевского оружия.

Родился 2 февраля 1892 г. в Плоцкой губернии в семье отставного капитана. В 1910 г. окончил 3-й Московский

кадетский корпус. С 1910 по 1913 гг. обучался в Михайловском артиллерийском училище.

Прикомандирован к 3-му Финляндскому стрелковому артиллерийскому дивизиону. С 12.09.1914 летчик-наблюдатель

22-го корпусного авиаотряда. В 1915 г. окончил Севастопольскую авиационную школу со званием «Военный летчик»

С 10 августа 1915 г. назначен летчиком в

31-й корпусной авиаотряд.

С 05.07.1917 г. начальник 1-го корпусного авиаотряда, за боевые отличия произведен в чин штабс-капитана.

Перед Октябрьской революцией произведен в капитаны.

После революции служил в РККА. Участник Гражданской войны.

Награды:

орден Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом

- ВП от 15.03.1915 г. «за бои под Иоганисбургом»;

Орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»

- ВП от 11.07.1915 г. «за бои под г. Бяла»;

Орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом

- ВП от 23.11.1916 г. «за период боев по 5 октября 1915 г.»;

Орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом

- ПАФ от 17.03.1917 г.;

Орден Св. Станислава 2-й степени с мечами

- ПАФ от 08.04.1917 г.;

Орден Св. Анны 2-й степени с мечами

- Приказом по Особой армии № 1060 от 22.10.1917 г.

Георгиевское оружие - ПАФ от 04.03.1917 г.

«за то, что, будучи в чине подпоручика и состоя в рядах 3-го Финляндского стрелкового артиллерийского

дивизиона 20-го и 21-го января 1916 г., управляя аэропланом, произвел полеты над неприятельской позицией и,

подвергая свою жизнь явной опасности, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем

противника, произвел разведку неприятельского расположения, доставив ценные фотографические снимки

1-й и 2-й линий укрепленных позиций противника по р. Ясельде и Огинскому каналу, чем принес несомненную пользу».

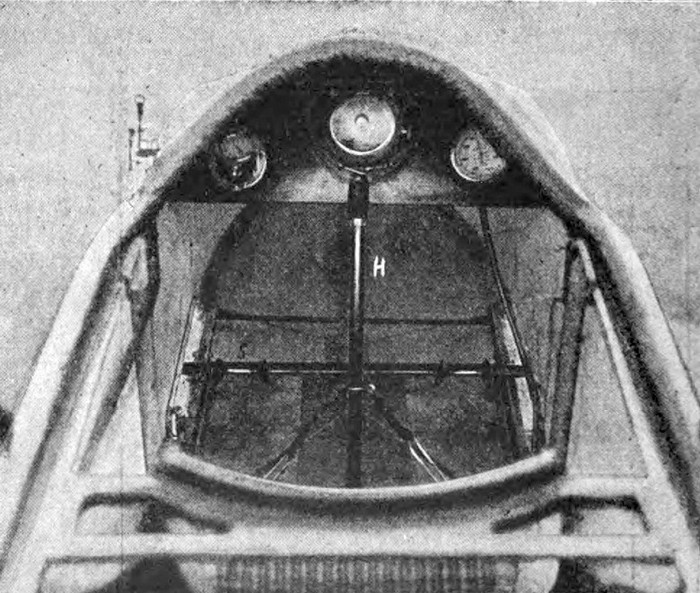

Жовнер Митрофан Митрофанович (16.01.1890 - 10.10.1919) - командир 12-го корпусного авиационного отряда,

штаб-ротмистр

Ахтырского гусарского полка,

в кабине «Ньюпора IV», Кача, 1916 г.

Происходил из дворян Черниговской губернии.

Образование:

Черниговская мужская гимназия

Тверское кавалерийское училище 1910 г. в 6-м эскадроне

Севастопольская авиационная школа 1915 г.

В Добровольческой армии и ВСЮР 1919-1920 ротмистр, командир 8-го авиационного отряда, полковник, погиб

10 октября 1919 г. в Крыму.

Награды:

Орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»

Орден Св. Анны 3-й степени с мечами о бантом

(ВП 09.04.1915)

Орден Св. Анны 2-й степени с мечами

(ВП 30.06.1915)

Орден Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом

Орден Св. Станислава 2-й степени с мечами

(ВП 19.04.1916)

Орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом

Источник: Российский Государственный Военно-исторический архив.

Фонд: №493, Управление военного воздушного флота.

Опись: №3.

Номер дела: 169.

Дело: Послужные листы на офицеров авиационных частей, страница 337 из 748.

Есаул Ткачев Вячеслав Матвеевич - военный летчик, начальник 20-го авиационного отряда, казак станицы

Келермесской.

За смелость, проявленную в ходе проведения авиаразведок, Всемилостивейше пожалован

орденом Св. Георгия 4-й степени.

Офицеры 7-го корпусного авиационного отряда.

Слева направо сидят:

штабс-капитан фон Рентель Александр Владимирович, капитан Степанов Иван Петрович,

штабс-ротмистр Мацевич Густав Густавович, прапорщик Свешников Александр Николаевич.

Летчик Фёдор Алелюхин (1896-1937)

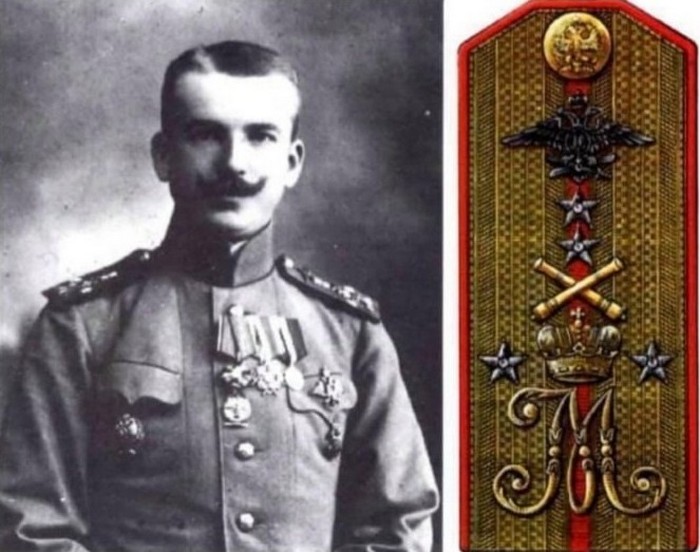

Петр Николаевич Нестеров - военный летчик, штабс-капитан 9-й Восточно-Сибирской стрелковой

артиллерийской бригады.

Знаменитый русский пилот носил бригадные погоны с летным орлом и положенной шифровкой -

вензелем генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича, шефа 9-й Восточно-Сибирской стрелковой

артиллерийской бригады. Из-за дополнительной эмблемы вензель уменьшен до эполетного размера.

Чисто авиационные эполеты Нестерова с гладкими латунными цифрами «XI» (с февраля 1914 г. он командовал

11-м корпусным авиаотрядом) хранятся в Нижегородском музее-заповеднике.

Вероятно, летчик, разбившийся 26.08.1914 г., так ни разу и не надел свои новые эполеты.

Поэт-авиатор Василий Каменский в кабине самолета Taube.

Василий Каменский запустил в обиход слово самолет применительно к аэроплану.

Какофонию душ

Ффррррррр

Моторов симфонию

Это Я - это Я -

Футурист-песнебоец

И пилот-авиатор

Василий Каменский

Эластичным пропеллером

Взметнул в облака

Кинув там за визит

Дряблой смерти-кокотке

Из жалости сшитое

Танговое манто и

Чулки

С панталонами.

Лойко Иван Александрович (1892 г.р.)

Военный летчик,

выпускник Алексеевского военного училища,

в Первую мировую войну командир 9-го корпусного авиаотряда Юго-Западного фронта. На 1917 г. налетал более

500 часов, провел более 100 воздушных боев, в которых по официальным данным сбил лично 5 самолётов противника

и 1 в группе.

Шлем летчика в Первую мировую войну.

Образец шлема для летного состава российской авиации, установлен приказом по Военному ведомству от 03.01.1914 г.

Для офицеров шлем полагался такого же образца, как у нижних чинов, но подкладка произвольная;

на околыше - большого размера черный орел, установленный для летчиков, с кокардой над ним.

Согласно приказа, шлемы для подразделений заготавливались по числу аэропланов и летчиков.

В течение всей войны шлем образца 1914 г. являлся самым массовым и наиболее распространенным. Однако,

судя по фотографиям, далеко не все офицеры носили на шлеме черного двуглавого орла и ограничивались лишь кокардой.

В солдатском же отделе Гатчинской Военной авиационной школы, наоборот, летчики - нижние чины носили

на шлемах офицерского орла без кокарды.

Наряду с официальным образцом шлема, пилотам не возбранялось носить и собственные более удобные модели,

в частности целиком меховые шлемы, а также шерстяные подшлемники.

Старший унтер-офицер VI-го армейского отряда А. К. Петренко, описывая свой трудный декабрьский полет 1916 г.,

отмечал:

«В своих летных костюмах мы ... выглядели, как полярные путешественники. На нас теплые свитера и

кожаные куртки, а сверху - меховые комбинезоны; на ногах, поверх ботинок, меховые унты, выше коленей.

На головах - шерстяные подшлемники и меховые шлемы. Шерстяные шарфы закрывали лицо так, что были видны

только глаза. На глазах очки. Мы с трудом передвигались в своей тяжелой одежде, не могли без смеха смотреть

друг на друга».

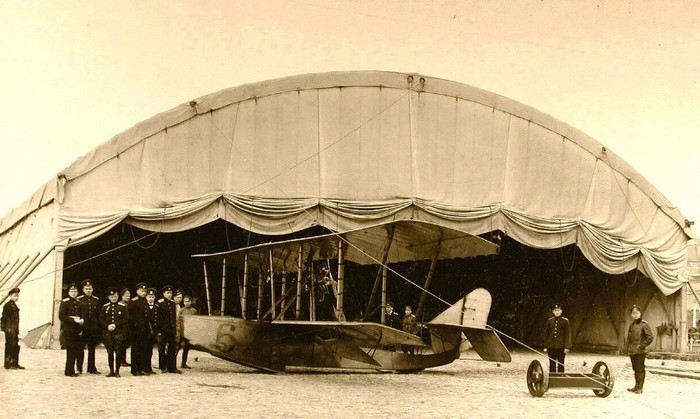

Бакинское отделение Петроградской офицерской школы морской авиации.

Летающая лодка М-5 Бакинской офицерской школы морской авиации, 1915 г.

Группа офицеров Бакинской школы морской авиации, 1915 г.

В 1915 г. Бакинская авиашкола являлась отделением Петроградской школы авиации.

Учебный Ньюпор.

Офицерская воздухоплавательная школа, Гатчина

Боевые действия 1-й авиагруппы 1916 г.

Нагрудный знак 19-го корпусного авиаотряда

Купить знак.

В августе 1916 года 2-й, 4-й и 19-й корпусные авиаотряды были объединены в 1-ю боевую авиагруппу. Донесения о

действиях летчиков отряда:

24 августа 1916 г. получены сведения о движении на Луцк со стороны позиций 6 немецких самолетов с целью

отражения налета поднялся поручик Башинский с поручиком Губер на Депердюсине забрав высоту к тому времени,

когда неприятельская эскадрилья уже уходила от Луцка.

В районе южнее Рожище вступил в бой с одним из Альбатросов, атакуя и стреляя в него из пулемета, подойдя

в плотную и отрезав путь к позициям. После ожесточенного боя Альбатрос круто пошел вниз и опустился

перевернувшись в вверх колесами у дер. Большие Березолуки, где неприятельксие летчики подожгли самолет. Летчики

были взяты в плен подоспевшими войсками. Неприятельский самолет, по которому было выпущено более 150 пуль,

кроме пробоин бензобака, магнето, карбюратора насоса, весь изрешечен пулями. Наш самолет имеет несколько

пробоин в поверхностях, бой проходил около 18 часов.

Осовецкое крепостное воздухоплавательное отделение.

Осовецкое крепостное воздухоплавательное отделение учреждено 16 июня 1893 года. Именно так первоначально

именовалось это подразделение русского военного воздухоплавания.

Позже оно было известно под названием 6-я воздухоплавательная рота, а затем стала именоваться Осовецкой

крепостной воздухоплавательной ротой.

Место дислокации - Осовецкая крепость.

На начало августа 1914 года в канун Великой войны рота вошла в состав 2-й армии Северо-Западного фронта.

Основными боевыми задачами крепостной воздухоплавательной роты являлись выполнение артиллерийской корректировки

и воздушная разведка (визуальная и при помощи фотоаппаратов) позиций и сил противника.

В 1915 году было приказано переформировать все наблюдательные станции крепостей в полевые воздухоплавательные

роты, крепостные подразделения были расформированы. Приказом Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего

от 14 сентября 1915 года за № 62 Осовецкая крепостная воздухоплавательная рота была переименована в 23-ю

полевую воздухоплавательную роту.

С 22 ноября 1916 года она уже именовалась 23-м корпусным воздухоплавательным отрядом.

Аэропланы в России до и во время Первой Мировой войны.

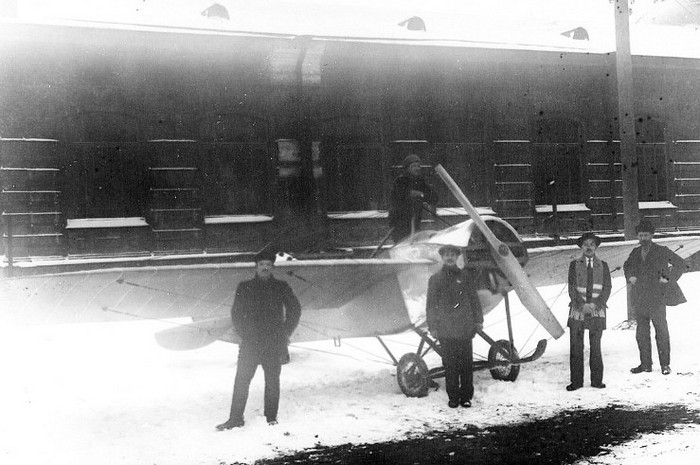

Самолёт Сикорского С-11.

Участник конкурса военных аэропланов на корпусном аэродроме авиатор Г. В. Янковский у аэроплана

авиаконструктора И. И. Сикорского, сентябрь 1913 г.

Аэроплан разведки и связи Фарман 30/40

50-й корпусной авиационный отряд, сентябрь 1916 г.

Фарман-ХХ и моноплан Ньюпор-IV

Нижние чины 12-го корпусного авиационного отряда готовят аэродром к полетам

Ньюпор-ХI

Лётчик и Георгиевский кавалер прапорщик Александр Васильевич Шарапов (11.10.1894 - 24.08.1916) у

самолета-истребителя Ньюпор-ХI французского производства, бортовой номер 1230.

Колоризация фотографии 1916 г.

Аэродром 7-й авиационной роты, Псков

7-я авиационной рота, обеспечивала снабжение фронтовых отрядов. По другой версии на фото аэродром

15-го авиаотряда, 1915 г.

Альбатрос германских ВВС

Трофейный германский аэроплан в тылу русских войск, 1-я и 7-я авиароты, 1914-1916 гг.

Гаккель IX

Самолет был разработан российским авиаконструктором Яковом Модестовичем Гаккелем в 1912 году. Это был первый

в мире подкосный моноплан, созданный для улучшения обзора вверх и в стороны. Самолёт оснащался двигателем

Argus мощностью 80 л.с. и отличался оригинальной конструкцией крыла с подкосами из армированного дерева.

К сожалению, из-за ненадёжности силовой установки и пожара в мастерской конструктора самолёт не получил

дальнейшего развития.

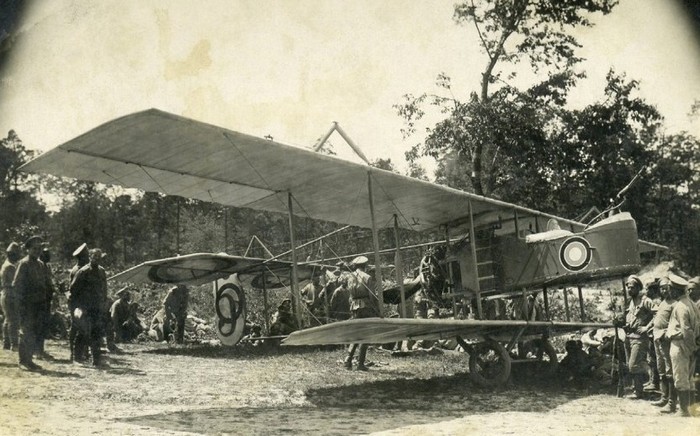

Биплан фирмы Otto фармановского типа.

Авиастроительная фирма Otto Flugmaschinenfabrik была основана в 1910 г. Густавом Отто в Баварии, Германия.

Густав Отто был сыном Николаса Августа Отто, изобретателя двигателя внутреннего сгорания. Компания занималась

производством самолетов и внесла значительный вклад в развитие авиации в начале XX века.

В 1916 году фирма была реорганизована в Bayerische Flugzeugwerke (BFW), а позже стала частью компании,

которая впоследствии превратилась в BMW - известного производителя автомобилей, мотоциклов и моторов

DFW-Taube

Самолет был разработан немецкой компанией Deutsche Flugzeugwerke GmbH (DFW) в 1912 г. Taube активно применялись

в начале Первой мировой войны, но из-за устаревших характеристик их вскоре перевели в учебные части.

Они стали символом ранней авиации и оставили значительный след в истории.

LFG Taube

Самолёт имел несколько вариантов исполнения, чтобы адаптироваться к различным задачам. Среди известных модификаций

можно выделить Stahltaube. Эта версия отличалась использованием металлического каркаса вместо деревянного,

что увеличивало прочность конструкции.

Zeppelin C.II

Самолет Zeppelin C.II был разработан компанией Luftschiffbau Zeppelin в конце Первой мировой войны. Это

был двухместный разведывательный самолет (C-Typ), оснащенный двигателем Maybach.

Проектирование началось в 1917 г. под руководством аэродинамика Пауля Ярая, который ранее занимался

конструкцией дирижаблей.

Первый прототип C.II был построен в 1918 г., и его конструкция отличалась использованием

металлического каркаса, что было новаторским решением для того времени. Самолет предназначался для высотной

разведки и был вооружен пулеметами. Однако из-за окончания войны и последующих ограничений Версальского договора,

массовое производство и использование C.II на фронте не состоялось. После войны оставшиеся

самолеты были проданы в Швейцарию, где использовались для различных целей

Стрелковое оружие русских летчиков времен Первой мировой войны.

Автомат Федорова образца 1916 г.

Калибр - 6,5 мм

Длина - 1000 мм

Длина ствола - 520 мм

Патрон Арисака 6,5×50 мм, гильза имела фланец и проточку

Пороховой заряд - 2,15 г

Масса пули - 9,02 г

Начальная скорость - 660 м/с

Ёмкость магазина - 25 патронов

Федоров Владимир Григорьевич (1874-1966) - русский и советский конструктор стрелкового оружия.

Изобрел первое в мире ружьё-пулемёт, которое впервые в истории получило название автомат. В

советские годы под его руководством впервые в мире были созданы унифицированные образцы оружия.

Первоначально Фёдоров, как и многие другие изобретатели, работал над автоматизацией винтовки Мосина.

Но удовлетворить поставленным требованиям, в основном по весу, оказалось невозможным без коренной переделки

конструкции. Целесообразнее было делать всю винтовку заново. Фёдоров вынашивал идею создания автоматического

пехотного оружия следующего поколения.

Главное, что давало возможность улучшить характеристики оружия,

это уменьшение калибра. Опыт недавней

Русско-японской войны

подтвердил правильность такого подхода.

Японская армия, а также румынская, итальянская, нидерландская, греческая армии были вооружены винтовкой

калибра 6,5 мм, а американский флот вооружился даже 6-миллиметровой винтовкой Ли-Нэви. Фронтовые офицеры

отмечали, что значительной разницы о действии пуль русской и японской винтовки за исключением близких

дистанций обнаружено не было.

Фёдоров провел длительные работы по проектированию и испытанию патронов малых калибров начиная с 5,5 мм. В итоге

исследований он остановился на калибре 6,5 мм и спроектировал патрон с гильзой без закраин,

в противоположность крайне неудобной гильзе с закраинами винтовочного патрона трехлинейки.

Пули малых калибров обладали повышенной начальной скоростью, так как с уменьшением диаметра канала ствола

появлялась возможность поднять давление пороховых газов, практически не увеличивая вес оружия. Высокая начальная

скорость и снижение сопротивления воздуха полету пули уменьшенного калибра привели к значительному росту

дальности прямого выстрела, это упрощало прицеливание.

Новый патрон дал возможность увеличить боезапас стрелка, уменьшил отдачу оружия.

В 1913 году Фёдоров изготовил два экземпляра облегченной и уменьшенной автоматической винтовки под свой патрон

калибра 6,5 мм. Давление в стволе стало возможным поднять с 2750 до 3500 атмосфер. Высокая начальная скорость

пули позволила уменьшить длину ствола и сократить размеры оружия примерно до одного метра. По своим боевым

качествам новое оружие оказалось промежуточным между автоматической винтовкой и ручным пулеметом, поэтому

по предложению изобретателя решено было дать ему и новое наименование - автомат.

Первой партией автоматов вооружили специальную команду Измаильского 189-го пехотного полка,

и 1 декабря 1916 года отправили ее на Румынский фронт. Помимо этого, автомат Федорова проходил войсковые

испытания в

10-м корпусном авиаотряде

в качестве оружия самообороны лётчиков-наблюдателей.

В боях быстро выяснилось, что автоматом во многих случаях можно с успехом заменить ручной пулемет.

Вскоре появились предложения увеличить толщину стенок ствола, как у ручного пулемёта, с тем, чтобы он

не перегревался при стрельбе длинными очередями.

Реализация предложения означала создание сверхлегкого ручного пулемета, пригодного для вооружения едва ли

не всех пехотинцев. Во время войны эти работы закончены не были, их завершили в конце 20-х годов.

Нижние чины особой автоматической роты, Румынский фронт, май 1917 г.

Корабельная авиация.

Нагрудный знак В память о службе на авиаматке "Орлица"

Купить знак.

6 февраля 1916 г. состоялась первая стратегическая авиабомбардировка, которую провела корабельная авиация

Черноморского флота. В этот день из Севастополя к турецким берегам в сопровождении боевых кораблей вышли

два авиатранспорта (гидрокрейсера) Черноморского флота, вооруженные гидросамолетами системы Д. П. Григоровича.

Причем этот успех выпал на долю самолетов в день рождения их создателя!

На расстоянии 15 миль от турецкого порта Зонгулдак с авиатранспортов спустили на воду 14 самолетов,

11 из которых взлетели. Морские летчики ЧФ сбросили на турецкий угольный порт 38 бомб, потопив при этом

один пароход и несколько небольших судов, и без потерь вернулись к своим кораблям.

Это было первое, раньше, чем в других флотах мира, применение самолетов с авианесущих кораблей для удара

по недоступным корабельной артиллерии целям. Черноморский флот - родина авианесущего флота и морской

авиации России - эта операция стала первой в мире стратегической бомбардировкой авианосным соединением флота.

По состоянию на 1 января 1917 г., российская морская авиация являлась внушительной силой и имела в своём составе

264 аэроплана разных типов. Из них 152 самолёта и 4 малых управляемых аэростата находились на Черноморском флоте,

88 самолётов - на Балтийском, ещё 29 самолётов имелось в Петроградской и Бакинской офицерских авиашколах.

Только с сентября 1916 г. по май 1917 г. морское ведомство получило 61 гидросамолёт конструкции

Григоровича М-11 и М-12. Из них 26 летали на Чёрном море, около 20 поступили на Балтику. В черноморских

и балтийских авиационных частях служили, соответственно, 115 и 96 офицеров, 1039 и 1339 кондукторов,

унтер-офицеров и рядовых. Звание «морской лётчик» официально имели 56 черноморцев и 46 балтийцев.

Корпусной 10-й авиаотряд в Гражданской войне.

Нагрудный знак 10-го корпусного авиаотряда

Купить знак.

10-й авиаотряд был сформирован в Оренбургском казачьем войске 8 октября 1918 г., он состоял из двух самолетов

(моноплан «Моран-Парасоль» и биплан «Вуазен») вместо 6 по штату. За весь период своего существования отряд

совершил только 6 вылётов. В основном лётчикам приходилось действовать на Орском и Ташкентском фронтах

Гражданской войны.

Отчаянные авиаторы, невзирая на ужасающее состояние материальной части, осуществляли над расположением

противника разведку и бомбометание, сбрасывали листовки. Было осуществлено два разведывательных полёта в

районе Орска 8 сентября, полёт Оренбург - Илек 9-го октября, два полёта 26 октября (разведка и бомбометание

на станции Сагарчин) и разведка с разбрасыванием прокламаций в районе станции Сагарчин 5 ноября 1918 г.

Авиация не сыграла сколько-нибудь значимой роли в боевых действиях, однако пять из шести полётов сопровождались

различными неисправностями, и даже в результате столь незначительной эксплуатации аппараты пришли в полный

упадок. Отряд уже в ноябре оказался полностью небоеспособным в связи с аварией своего последнего самолёта.

При отступлении в феврале-марте 1919 года остатки Оренбургских авиационных формирований с потерей нескольких

аэропланов с неимоверными усилиями удалось эвакуировать в Троицк. 10-й отряд передал всё своё имущество

во 2-й и 3-й отряды. В марте 1919-го в Троицке он был полностью переформирован.

Отряд считался одним из лучших в Колчаковской авиации, действовал под Уфой, препятствуя переправе 25-й стрелковой

дивизии красных через реку Белую. Судя по всему, своему ранению в голову начдив 25-й дивизии

Василий Иванович Чапаев был обязан лихому лётчику из 10-го авиаотряда.

Литература.

Дольников М. Л., Дольникова М. Л. «Икары российского неба», Ногинск, 2005 г.