Александро-Невский 198-й пехотный полк.

Полк сформирован 17 января 1811 г. под названием Санкт-Петербургского внутреннего губернского полубатальона

в составе двух рот. В 1816 г. полк назван Санкт-Петербургским внутренним гарнизонным батальоном.

В 1864 г. 13 августа полк получил название Санкт-Петербургского губернского. С начала своего формирования

батальон состоял в корпусе внутренней стражи. Личный состав нес гарнизонную и конвойную службу. В состав

батальона также причислялись уездные инвалидные команды, учрежденные в 1811 г. в Кронштадте, Гдове, Ямбурге,

Шлиссельбурге, Новой Ладоге и Луге.

Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г.

На пятый день после вторжения Наполеоновской армии в Россию в Санкт-Петербурге было созвано чрезвычайное губернское

дворянское собрание. Решением собрания начальником ополчения был назначен на 67-летний Михаил Илларионович

Кутузов, который в своем возрасте оказался самым старшим генералом от инфантерии.

Нагрудный знак расформированного Александро-Невского 198-го пехотного полка.

Купить знак.

Первоначально было решено выставить одного ратника с 25 душ, но когда в столице стало известно о решении

Московского дворянского собрания выставить в ополчение по одному ратнику с каждых 10 душ, то в Петербурге

была принята такая же норма. Кроме того, ратников поставили ремесленное и мещанское общества города.

Для повышения боеспособности дружин Санкт-Петербургского ополчения в их состав был включен личный

состав Санкт-Петербургского губернского батальона. В состав дружин также включили 80 унтер-офицеров

из учебных гренадерских батальонов. Из волонтеров были сформированы 1-й и 2-й волонтерские конные полки

численностью по 660 человек. На командные должности принимались отставные офицеры и статские чиновники.

Из казенных запасов в пешие дружины выдано 10 600 ружей и 777 кавалерийских карабинов.

После назначения Кутузова главнокомандующим всеми действующими армиями начальником ополчения стал генерал

Петр Иванович Меллер-Закомельский, определенный 27 августа начальником всего 2-го округа ополчения.

3-5 сентября Санкт-Петербургское ополчение выступило на соединение с 1-м отдельным пехотным корпусом

Витгенштейна, стоявшим под Полоцком. После выступления дружин в поход Меллер-Закомельский остался в столице,

а начальником Санкт-Петербургского и Новгородского ополчений 23 сентября был назначен тайный советник Александр

Александрович Бибиков.

В течении лета 1812 г. в Санкт-Петербурге продолжалось формирование дружин ополчения. В столицу прибывали

ратники из Олонецкой и Вологодской губерний. Сформированные пешие дружины выступали на соединение с войсками

Витгенштейна, два конных полка было отправлено под Ригу в корпус генерала И. Н. Эссена. Ополченцы несли службу

по охране магазинов, участвовали в строительстве моста через р. Западня Двина у города Друя.

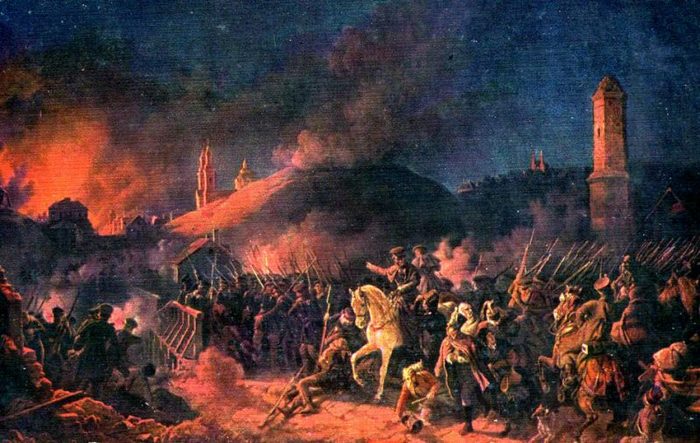

Сражение под Полоцком 1812 г.

В октябре 1812 г. дружины ополчения приняли участие в Полоцком сражении. Накануне сражения дружины были

распределены по пехотным полкам в качестве третьих батальонов, но фактически действовали самостоятельно.

В ночь на 20 октября русские войска пошли на штурм Полоцка. Огонь противника, топкие и непроходимые места,

двойные укрепления – палисады – задерживали наступление. Самое упорное сопротивление враг оказал в западной

части Полоцка. Деревянный мост буквально висел над оврагом. С этого холма французская батарея вела губительный

огонь по наступающим полкам.

Петер Фон Гесс, сражение под Полоцком.

Первой подошла к мосту 12-я дружина статского советника И. Ю. Николаева. Сбросив с себя зипуны и кафтаны,

дружинники сошлись с французами в рукопашной. Дрались пиками и топорами, а иногда и дубинами. Несколько

добровольцев перешли реку Полоту вброд и своей атакой внесли смятение в ряды французов.

Успех под Полоцком имел стратегическое значение. Овладев важной позицией и создав серьезную угрозу левому

флангу армии Наполеона, корпус Витгенштейна во многом предопределили исход всей военной кампании.

За освобождение Полоцка Петр Христианович Витгенштейн был произведен в генералы от кавалерии. Вечером

20 октября Наполеон послал из своей главной квартиры в селе Троицком приказ маршалу Мортье окончательно

оставить Москву.

После занятия Полоцка 12-я дружина ополчения была оставлена в городе в качестве гарнизона, а несколько дружин

направлены на подкрепление корпуса Штейнгейля. В составе корпусов Витгенштейна и Штейнгейля тринадцать дружин

участвовали в сражениях при Чашниках и у Свольни. 7-я дружина состояла в отряде генерала В. И. Гарпе и часть

ее находилась в авангарде при взятии Витебска. Затем эта дружина поступила в авангард корпуса Витгенштейна

и участвовала 12 ноября в атаке неприятельского арьергарда при с. Батурино.

До 10 дружин Санкт-Петербургского ополчения сражались на р. Березина. После сражения они были распределены

по отдельным отрядам: 3-я дружина в отряде генерала Свечина конвоировала пленных из дивизии Партуно до Витебска;

пять дружин оставлены в гарнизонах Вилькомира, Кейдан и Юрбурга; три дружины в составе авангардного отряда

Голенищева-Кутузова преследовали отступавший к Кенигсбергу корпус Макдональда. Ополченцы 1-й и 2-й дружин

22 декабря 1812 участвовали в занятии Лабиау, а на другой день – во взятии Кенигсберга.

В кампанию 1813 ополчение участвовало в осаде Данцига. Летом 1813 стоявшие под крепостью дружины были

переформированы в пять сводных дружин. Ополченцы 17-й и 18-й дружин, переименованные в батальоны,

с апреля 1813 составляли конвой главной квартиры Витгенштейна. Ополченцы 1-го конного полка

находился в составе Северной армии, а 2-го конного полка в составе Силезской армии союзников.

Эти части в ходе кампании 1814 дошли до Парижа. Войска ополченцев, насчитывавшие свыше 150 офицеров

и около 4000 нижних чинов, торжественно возвратились в Санкт-Петербург 12 июня 1814 г.

Конвойная стража Российской империи.

Конвойная стража – это воинские формирования для несения специальной службы по конвоированию лиц,

содержавшихся под стражей. На конвойную стражу возлагались следующие задачи: сопровождение арестантов,

пересылаемых этапным порядком в Российской империи (кроме Великого княжества Финляндского и Кавказа);

сопровождение их на внешние работы и в присутственные места; содействие тюремной администрации при производстве

внезапных обысков и ликвидации беспорядков в местах заключения; наружная охрана тюрем (при необходимости).

Конвойные команды конвойной стражи подчинялись начальникам гарнизонов и комендантам, их обучение проводилось

по специальной программе.

До 1811 года сопровождение арестантов в Сибирь осуществляли казаки Донского полка, размещённые по дистанциям в

Казанской губернии, а в пределах Европейской части Российской империи эту службу несли местные инвалидные команды.

Затем эта обязанность перешла к внутренней страже. С 1817 вводится этапная система препровождения арестантов.

В 1822 г. внедряются разработанные М. М. Сперанским уставы конвойной стражи «О ссыльных и об этапах в

сибирских губерниях». Для сопровождения арестантов внедряются пешие и конные этапные команды. Улучшила

и облегчила конвойную службу маятная этапная система, предложенная генералом от артиллерии П. М. Капцевичем.

Из личного состава Александро-Невского батальона были сформированы этапные команды. Выстовская и Кастовская

пешие этапные команды, конвоировавшие арестантов до Архангельска и Риги. Оеофиловская и Рожественская пешие

этапные команды, для конвоя арестантов по тракту от Гродно, через Вильно, Друю и Псков. Ижорская конная этапная

команда для осуществления конвоя от Петербурга до Москвы и от Нижнего Новгорода через Казань до Тобольской

границы. В 1849 г. была учреждена особая команда для надзора за секретными арестантами в Шлиссельбургской крепости.

Крепость Шлиссельбург.

Шлиссельбургская крепость была основана в 1323 году князем Юрием Даниловичом, внуком Александра Невского.

Она была построена в устье реки Невы на острове Ореховом, названном так по обилию лещины на его берегах.

Шведы неоднократно пытались овладеть этим стратегически важным местом, в мае 1612 года крепость была

взята измором. По преданию, защитники Орешка замуровали в стену икону Казанской Божией Матери в знак

того, что рано или поздно твердыня вновь станет русской. Шведы переименовали крепость в Нотебург, что

означает «Ореховый город».

В октябре 1702 года, в ходе Северной войны, после 13-часового штурма, армия Петра Первого берет

штурмом Нотебург.

Крепость получила новое название - Шлиссельбург, что означает «ключ-город». Ибо с этого времени была открыта

дорога к устью Невы и строительству Санкт-Петербурга.

После Северной войны Шлиссельбург потерял свое стратегическое значение и превратился в тюрьму для особо опасных

преступников. Здесь с 1725 по 1727 года находилась в заключении первая жена Петра Первого Евдокия Лопухина.

В 1741 году сюда привезли Бирона, приговоренного к смертной казни, но затем помилованного Анной Леопольдовной.

В 1756 году в Шлиссельбург был перевезен «известный арестант» - император Иоанн VI Антонович, свергнутый

с престола Елизаветой Петровной. В 1764 году он был убит при попытке его освобождения Василием

Яковлевичем Мировичем (1740-1764).

Первым тюремным зданием в крепости стал Секретный дом, построенный в 1798 г. по проекту архитектора П. Патона.

Это было одноэтажное сооружение с десятью одиночными камерами. Позднее в середине XIX века был построен корпус

Новой тюрьмы. В стенах Шлиссельбургской крепости находились в заключении декабристы: Иван Пущин,

Вильгельм Кюхельбекер, братья Бестужевы и др. В корпусе Новой тюрьмы содержались в заключении многие

народовольцы. В 1887 г. 8 мая в Шлиссельбурге был казнен Александр Ульянов, старший брат Владимира Ильича Ленина,

непримиримого революционера, возглавившего октябрьский переворот 1917 г. В 1911 г. был построен

самый большой IV тюремный корпус.

Лодзинская операция, Первая Мировая война.

В ходе Первой Мировой войны Александро-Невский 198-й полк принял участие в Лодзинской операции. Численность

войск противоборствующих сторон: Германия выставила 280 000 штыков и сабель, 700 пулеметов, 1450 орудий;

к Германии присоединилась австро-венгерская армия 100 000 штыков и сабель, 600 орудий; русские войска имели

367 000 штыков и сабель, 740 пулеметов, 1300 орудий. Александро-Невский полк входил в состав 5-го Сибирского

корпуса, 1-й армии под командованием генерала Ренненкампфа Павла Карловича.

Нагрудный знак Александро-Невского 198-го пехотного полка.

Знак увтержден 02.05.1915 г. Золотой фигурный крест с заостренными концами, покрытый эмалью голубого цвета.

В центре креста серебряная восьмилучевая граненая звезда, в центральном медальоне которой, покрытом

эмалью красного цвета, помещена золотая Императорская корона. На лучах креста находятся золотые

даты «1720», «1811», «1811» и «1910».

Купить знак.

Желая упредить намеченное на утро 14 ноября общее наступление русских армий вглубь Германии, германский

командующий Восточным фронтом Пауль фон Гинденбург решает перейти в наступление. Из района Ченстохова и

Калиша была переброшена 9-я германская армия генерала Августа Макензена для нанесения внезапного удара

в стык между 1-й и 2-й русскими армиями. Армии Макензена ставилась задача прорвать фронт, выйти в тыл русских

позиций и окружить сначала 2-ю армию, а потом и 5-ю армию русских. Немцам и австрийцам в составе 3-го германского

кавалерийского корпуса, корпуса «Бреслау» и «Позен», группе войск генерала Войрша и 2-й австро-венгерской

армии была поставлена задача сдержать наступление русских войск с фронта и сковать их.

Пока Гинденбург производил подготовку сильного удара во фланг и тыл 2-й и 5-й русских армий, не подозревавшее

об этом российское командование готовило вторжение в Германию. Перегруппировка 9-й германской армии из района

Ченстохова на север к Торну осталась для штаба русских войск нераскрытой. Командование продолжало считать,

что 9-я германская армия находится ещё в районе Ченстохова.

11 ноября ударная группа 9-й германской армии перешла в наступление, нанося удар из района Торна на Кутно

в стык 1-й и 2-й русской армий. К вечеру германцы вышли к позиции 5-го Сибирского корпуса. Для атаки

на 5 Сибирский корпус Макензен дал указания: 25-му резервному корпусу овладеть Влоцлавском, 1-му

резервному корпусу атаковать участок Венец-Брест, 2-му корпусу достигнуть района Крушин - Ходеч,

1-му кавалерийскому корпусу отрезать пути отхода русских в районе Коваля, 18-й и 11-й корпуса

должны достигнуть Сампольно-Коло. Этим планом Макензен стремился окружить 5-й Сибирский корпус и

сбросить его в Вислу.

Более чем двойное превосходство сил и обилие артиллерии давали право рассчитывать на полный успех. Однако

для его достижения надо было обеспечить одновременность удара и полную согласованность действий всех

корпусов, назначенных для выполнения задачи, тем более что они находились на различных расстояниях

от русской позиции. Командир 5-го Сибирского корпуса Сидорин видел превосходство сил германцев,

но решил выполнить свою задачу, рассчитывая на поддержку 6-го Сибирского корпуса.

Бой у Влоцлавска. Лодзинская операция 1914 г.

Александро-Невский полк в составе двух батальонов расположился на линии Уклейница - Боголомия в составе

сводной казачьей дивизии. Корпусная артиллерия отсутствовала. Роль корпусной конницы выполнял

Астраханский 1-й казачий полк. Утром 12 ноября Сидорин стал опасаться, что под натиском германцев

придется отходить и части не смогут отдать нужных распоряжений, поэтому разослал новые указания,

согласно которым при сильном натиске надлежало отойти на дополнительную позицию. Этим распоряжением

еще до боя оборона лишалась устойчивости, для достижения которой войска должны упорно держаться

на одной определенной позиции.

Бой у Влоцлавска начался с утра 12 ноября между растянутым и не закончившим формирование 5 Сибирским корпусом

и превосходящими силами четырех германских корпусов. Но, не смотря на превосходство, из-за несогласованных

действий германских корпусов достигнуть успеха им не удалось.

Около 15 часов германцы начали артиллерийскую подготовку, которая продолжалась до наступления сумерек.

Сидорин видел, что части корпуса не выдержат сильного натиска превосходного противника и поэтому испросил

согласие Ренненкампфа на отход. Германская 49-я резервная дивизия атаковала Влоцлавск, на подходах к

городу завязался жестокий бой. Перевес германцев в артиллерии сыграл главную роль, части 79-й

русской дивизии были расстроены и, потеряв связь со штабом корпуса, вынуждены были скрыться в лесу.

Дивизии 1-го кавалерийского корпуса германцев атаковали нашу сводную казачью дивизию спешенными частями.

Широкая позиция русской кавалерии (до 10 км) способствовала растяжке германцев, не сумевших сконцентрировать

силы для удара в одном направлении. Бой на этом участке тянулся до наступления темноты без всякого успеха

для германской конницы. Батальоны Александро-Невского 198-го полка нанесли тяжелый урон германскому

полку 33 кавалерийской бригады, выбив 50% его состава.

Бой под Влоцлавском не дал германцам полного успеха, из-за разнобоев действий корпусов и дивизий.

Германцы вступали в бой по частям, главные силы XX корпуса даже не подошли, конница наткнулась на упорное

сопротивление и не могла охватить фланг 5-го Сибирского корпуса. Широкая позиция заставила германцев

развертываться также на широком фронте, отчего их удар не мог быть сконцентрирован для прорыва фронта.

На 13 ноября Макензен продолжал выполнять план Гинденбурга, направляя 3-й кавалерийский и 11-й корпуса против

фронта и фланга 2-й русской армии, а остальные корпуса к р. Бзуре. В следствии неясности обстановки был

оставлен большой резерв армии. Германские корпуса, направленные против 5-го Сибирского корпуса русских,

точных указаний не получили. Это привело к тому, что 5-й Сибирский корпус смог избежать окончательного поражения.

Сводная казачья дивизия с двумя батальонами Александро-Невского 198-го полка ночевала в районе Ходеча

и с раннего утра продолжала отход, обеспечивая левый фланг 5-го Сибирского корпуса. Части германской 9-й

кавалерийской дивизии преследовали, но не решались атаковать. Благодаря пассивности германцев, русский

отряд достиг Любени, где продержался до темноты. Части 5-го Сибирского корпуса сравнительно удачно

совершили отход.

Литература.

Лейт Б.В. Записки Санкт-Петербургского ополчения против врагов отечества.

Военная энциклопедия под ред. Новицкого В.Ф.

Корольков Г. К. Лодзинская операция, Государственное военное издательство, Москва, 1934 г.

Материалы по теме.