Алексеевское военное училище.

Нагрудный знак Алексеевского военного училища.

Нагрудный знак училищу присвоен 8 октября 1913 г. В его центре размещался красный крест с золотым

и чёрным ободком по краям, увенчанный золотой Императорской короной. Под крестом располагались

скрещенные тесаки. Посередине знака - накладной двуглавый орел, на котором изображен

золотой вензель цесаревича Алексея Николаевича в виде буквы «А», как и на погонах. На нижнем конце

креста надпись «1864» - год основания училища.

1 мая 1908 г. был утвержден Юбилейный знак училища - серебряный венок, перевязанный лентой,

на которой была выгравирована надпись: «19 февраля 1906 г.» - дата назначения Цесаревича Алексея шефом

училища. Внутри венка на красном эмалевом выпуклом щите изображен серебряный вензель наследника

«А» под Императорской короной.

Выпускники 1917 г., после Феральской революции получали нагрудные знаки без императорской короны.

Старшиство: 20 сентября 1864 г.

Праздник: 22 октября

Расположение: г. Москва, Красные казармы.

Лагерь: Ходынка, Серебряный Бор.

В Российской империи считалось третьим по престижности после Павловского и Александровского.

1864 г. - основано Московское пехотное юнкерское училище

1886 г. - разделено на 2-а отделения: с одногодичным курсом для молодых людей с высшим образованием

и двухгодичным для лиц, окончивших среднюю школу

1897 г. - училище подчинено главному начальнику военно-учебных заведений

1897 г. - переименовано в Московское военное училище

19.02.1906 г. - Московское военное училище переименовано в Алексеевское военное училище в честь Е.И.В.

Наследника Цесаревича Великого князя Алексея Николаевича, назначенного шефом училища

12.12.1914 г. - император Николай II посетил училище

Ноябрь 1917 г. - расформировано

Структурно училище представляло пять рот по две полуроты - старших и младших юнкеров - в каждой. Роты и

полуроты комплектовались строго по ранжиру. Роты были сведены в батальон под командованием помощника командира

училища по строевой части. В дисциплинарном отношении начальник училища имел права командира полка.

До начала Первой мировой войны штат училища насчитывал 500 юнкеров, которые распределялись по 4-м ротам.

С началом Первой мировой войны штат училища был увеличен на 700 человек и составил 1200 юнкеров.

Училище развернулось в 2-х батальонный состав.

Всего за 52 года своего существования в училище было подготовлено около 13 850 офицеров.

Выпуски военного времени (прапорщики) - 7390 офицеров.

Условия приема и медицинский осмотр.

Для поступления в училище требовался аттестат зрелости или свидетельство об окончании семи классов

Реального училища. Это неукоснительно соблюдалось до 1 мая 1915 г., когда впервые в училище приняли

6-7 человек, окончивших только шесть классов. Кроме того, требовалась подписка о непринадлежности ни

к какой политической партии с обязательством и впредь ни в одну из них не вступать.

Ввиду громадного наплыва молодежи в училище, когда на 200 вакансий являлось 700-800 человек, прием

производился по конкурсу аттестатов.

Юнкер выпуска 15 июня 1908 года пишет:

«В 1906 году на 200 свободных вакансий явилось 800 желающих, гимназистов, студентов, реалистов,

семинаристов и др. Выбор был хороший. В день приема я с моими приятелями, девятью кавказцами, вошли в

манеж училища и обалдели. Почти половина манежа была заполнена студентами, лишь изредка можно было

видеть фуражку гимназиста или реалиста. В первый момент у нас было впечатление, что мы попали на сходку

или на митинг. Мы собрались было уже уходить, но кто-то из знающих нас успокоил.»

Юнкер выпуска 12 июля 1914 года вспоминал:

«Принимали нас по конкурсу аттестатов, и конкурсная отметка была 4 по пятибалльной системе. Со мной поступило

5 с высшим образованием, 42 с золотыми и серебряными медалями, много студентов, а мы, все остальные,

с аттестатами зрелости»

В старые времена на одногодичный курс принимали только окончивших высшее учебное заведение.

Выпускник 1895 года пишет:

«Нас поступило в 1895 г. 29 человек с высшим образованием, все в следующем году были произведены

в подпоручики, с годичным старшинством»

В чем же заключался медицинский осмотр? Из массы явившихся нужно было отобрать действительно почти "геркулесов".

Браковали за малейший дефект в состоянии здоровья. Особенное внимание обращалось на зрение. Конечно,

в мирное время никакие очки в училище не допускались. Не принимали моложе 17 лет, как не принимали и

женатых. В военное время условия приема, конечно, изменились, и стали принимать с шестиклассным и

даже четырехклассным свидетельством. Училище развернулось в пять, а затем и в восемь рот по 150 юнкеров в каждой.

Нужно сказать, что очень малый процент не выдерживал режима училища и уходил до принесения присяги.

Жетон Алексеевского училища

Первые дни кадетов.

Парадный вход в Алексеевское военное училище

Все принятые в училище немедленно же разбивались по ротам. Юнкер выпуска 1 октября 1915 г. пишет:

«В числе поступивших со мною было громадное количество "верзил" и, к моему огорчению, я, предназначенный

на медицинском осмотре в роту Его Высочества, оказался на левом фланге 3-го взвода 2-ой роты. На

правофланговых роты Его Высочества не могли подобрать обмундирования и пришлось спешно им шить все по мерке.

Между прочим, один из них был брат небезызвестного в те времена футуриста Бурлюка. Каждая рота носила у

юнкеров свое прозвище:

Его Высочества рота - "крокодилы"

вторая - "извозчики"

третья - "девочки"

четвертая - "шкалики"

пятая - "барабанщики"

После разбивки и получения казенного обмундирования была стрижка под машинку, баня, сдача собственных вещей.

Постепенно мы принимали воинский вид»

В первый же день на проверке ротный командир нашей 5-й роты капитан Ткачук, поздоровавшись с ротой, сказал:»

«Дисциплина будет суровая, но не невозможная. Нам нужны, действительно, желающие быть офицерами. Кто не

хочет - может уйти. Еще есть время. На ваше место есть много желающих. Подумайте хорошо. После присяги

будет поздно. Тогда уход только в рядовые на правах вольноопределяющихся»

«На второй день ушло несколько человек.»

Младший курс - "козероги", старший - "Господа старшие", "Подпоручики". Юнкер выпуска 15 июня 1908 года пишет:

"Отношения были корректны с каждый юнкер готовился быть офицером и воспитателем солдат, а потому ко всему

относился с должным вниманием. Дисциплина была довольно суровая. Старшие юнкера имели право наказывать

"козерогов" за всякие упущения и т. д. Самой главной грозой для "козерогов" были портупей-юнкера и фельдфебель.

В здании училища или в лагере при встрече с ними горе было тому, кто их прозевал или же плохо отдал честь,

спеша иногда "на север" (уборная по-юнкерски называлась "север", ибо выходила на север). Взыскания сыпались вовсю.

Так они и офицеры постепенно внедряли незримый крепкий дух, который сковал нас всех юнкеров в единую

семью Алексеевцев (Московцев).

Возможно, что в мирное время обмундирование выдавалось лучшего качества. К сожалению, питомцы мирного

времени не дали сведений обо всех условиях жизни родного училища, поэтому приходится довольствоваться только тем,

что находится в зарубежном архиве.

Формы одежды Алексеевского военного училища 1914 г.

Слева направо:

Генерал, обыкновенная в строю

Штаб-офицер, служебная в строю

Обер-офицер, служебная вне строя

Штаб-офицер, вне лагерного расположения

Обер-офицерам полагались шпоры при следовании верхом, при передвижениях, маневрах и походах.

Погоны и эполеты генералов, штаб и обер-офицеров, юнкеров Алексеевского военного училища 1914 г.

Погоны и эполеты без выпушек.

Занятия до присяги.

В мирное время, т.е. на двухгодичный курс, юнкера поступали 1 сентября, а производились в офицеры через два года,

6 августа. В военное время все это изменилось: присяга была в мирное время 5 октября, а

в военное время на 13-й или 14-й день со дня поступления. Вот что пишет юнкер выпуска 15 июня 1908 года:

«Весь младший курс состоял из штатских людей. Мы были одеты в юнкерскую форму и нас начали обучать. Первые

два-три месяца нас не пускали в отпуск до тех пор, пока мы не научились отдавать честь и вертеть

головой на 360 градусов. Наш любимый полуротный капитан Михаил Павлович Селихов обучал нас на младшем

курсе, перешел с нами на старший и довел до производства в офицеры. Чудный был человек, хороший строевик

и воспитатель»

Автор вышенаписанного принадлежит к первому выпуску "чистокровных" Алексеевцев, Шефство было дано Училищу

18 февраля 1906 года. А теперь послушаем, что говорит юнкер выпуска 12 июля 1914 года:

«Итак, мы были прикомандированные, т.е. могли покинуть училище в любое время, и юнкера старшего

курса стали нашими "дядьками". У каждого молодого свой инструктор "господин старший" и, конечно, начальство:

фельдфебель, взводные, отделенные и прочие должностные лица. Все эти "господа подпоручики" начали нас

муштровать и приучать к военной дисциплине, довольно суровой, дабы удалить нежелательный и непригодный к

военной службе элемент. Каждый старший имел право вас "цукать" и говорить:

"Доложите вашему взводному, отделенному"

что означало получить не в очередь наряд»

Были выданы винтовки, и нас стали обучать ружейным приемам. Кроме утомительных строевых занятий, была каждый

день и утренняя гимнастика. Помимо уставных упражнений (Наставление по гимнастике, Высочайше

утвержденное в 1910 году) было втягивание в бег и ходьбу. Словом, включая учебные часы по военным наукам,

на первых порах (до присяги) нам не хватало времени, которое стремительно летело и уже после вечерней

переклички все засыпали богатырским сном. Утром труба горниста или же барабан будили юнкеров

("козерогов", так назывались прикомандированные молодые люди до перевода на старший курс) в 5 часов 45 минут утра.

Нужно было быстро вставать, убирать кровать, чистить сапоги, умываться и быть готовым к утреннему осмотру.

Сапоги, бляха и пуговицы должны были гореть "на ять" (юнкерское выражение). Малейший недостаток

сопровождался взысканием. Затем - молитва, гимнастика, утренний чай и строевые или учебные занятия.

Кадетские традиции, похороны Шпака.

Эта традиция никогда не запрещалась Начальником Училища, равно как и офицерами училища, как на зимних квартирах,

так и в лагере в военное время, несмотря на ускоренные четырехмесячные выпуски. Цель ее была воспитательная.

Юнкер выпуска 1 октября 1915 года (четырехмесячного) пишет.

В ночь накануне присяги, к десяти часам вечера казалось, что лагерь, как обычно, крепко спит; на самом же деле

не спал никто и, лежа под одеялом на своей койке, только ждал сигнала для начала парада. В канун присяги наш

фельдфебель Шалль во время вечерней переклички, на которой, как бы случайно, отсутствовали наши офицеры,

прочел приказ по курилке, в котором говорилось об обязательном присутствии "козерогов" на похоронах Шпака.

Наконец, сигнал был дан, и бараки закипели лихорадочной жизнью: юнкера быстро вскакивали, поспешно

надевали заранее приготовленные и тщательно каждым продуманные костюмы и быстро строились перед бараками

своих рот.

Фантазии и изобретательности каждого юнкера предоставлялось придумать себе соответствующий событию костюм,

причем приходилось, конечно, удовлетворяться тем, что было под рукой; некоторые воспользовались своим штатским

платьем, в котором они прибыли в училище, другие обратились за помощью к нашим ротным каптенармусам,

снабдившим их мундирами мирного времени и киверами. Большинство было в одних кальсонах, в мундирах и киверах,

некоторые - в шляпах, кепках и штатских фуражках, в студенческих тужурках или пиджаках, одним словом

- в различных

комбинациях штатского с военным; были в бескозырках задом наперед, но все, без исключения, без штанов;

винтовки несли на правом плече и прикладом вверх. Из подвижных, на колесах, стоек для колки чучел штыками

была сооружена погребальная колесница, которую везли десяток голых юнкеров, а на ней покоилось чучело Шпака.

Эта колесница, окруженная горящими факелами в руках дико скакавших и кривлявшихся также голых юнкеров,

под звуки идущего впереди импровизированного оркестра, состоявшего из самых необычайных инструментов, вроде

медных тазов, чайников и сковород, открывала шествие, которое проследовало сначала почти по всему лагерю,

а затем направилось на небольшой плац, к саперному городку за бараком 5-й роты, где и произошла символическая

церемония похорон. Говорились надгробные речи на тему о забвении всего штатского, стоял дикий вой визг и плач.

Затем состоялся церемониальный марш, которым командовал фельдфебель нашей роты Шалль, а принимал

парад фельдфебель роты Его Высочества в мундире, кивере и без штанов, увешенный массой различных орденов и лент.

После церемониального марша роты были разведены по баракам, и буквально через две минуты казалось, что ничего

решительно не происходило и лагерь давно уже спит обычным непробудным и крепким сном.

Появился дежурный офицер, как будто бы в воду канувший во время "церемонии", появились и другие офицеры и,

найдя все в порядке, спокойно удалились. Как оказалось, не только наши офицеры и их семьи наблюдали издали

"похороны Шпака", но на эту церемонию собралось масса дачниц и дачников ближайших окрестностей. В темноте ночи

их, любовавшихся нами из ближайшего леса, не было заметно, мы же, освещенные со всех сторон горящими факелами,

представляли, вероятно, несколько необычайное зрелище.

Когда я был на старшем курсе, участие нас, старших, в этой церемонии было необязательным. Мы тогда находились

на зимних квартирах и "похороны Шпака" были лишены той красоты и размаха как в лагере, так как совершались

в училищном манеже. Вся церемония происходила так же, как и у нас, только помню, что одна рота, кажется,

третья, была однообразно одета: совершенно голые, но в бескозырках, пояс с подсумками, в сапогах и с винтовками.

Присяга.

Принятие присяги у нас (пишет юнкер выпуска 1 декабря 1914 года) приноровили к моменту полного обучения юнкеров

строю, ружейным приемам и умению отдавать честь на улице, т.е. когда твердо усвоили, кому просто отдается честь,

а кому нужно становиться во фронт и как это делается. В мирное время присяга была 5 октября, а теперь назначена

на 17 августа. Принятие присяги происходило в нашем манеже в очень торжественной обстановке. Все были очень

серьезны и, слушая слова присяги, проникались сознанием великой ответственности в своей будущей службе

Государю и родине. Мы все горячо молились и, целуя Св. Евангелие, Крест и Знамя, действительно, переходили

как бы в другой мир и клялись до смерти защищать Веру, Царя и Отечество. В этот день в первый раз молодых

юнкеров пустили в отпуск.

А вот и другой юнкер, тоже четырехмесячного курса, пишет:

«Утром мы были построены в манеже для принятия присяги 13 мая 1915 года. Этот торжественный день никогда

не изгладится из моей памяти. Посередине каре был аналой с Св. Евангелием, Крестом и Знамя училища. Священник

произносил слова клятвы, а мы все повторяли вслух. Были прочитаны адъютантом училища штабс-капитаном

Корженевским (пал смертью храбрых в рядах 3-го Особого полка в 1916 году на Македонском фронте) военные законы,

карающие за нарушение клятвы, а также награждающие за храбрость.»

До сих пор гудят в ушах слова:

«Ни высокий род, ни прежнее заслуги не приемлются к удостоению ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия,

но кто с боя возьмет неприятельское знамя или штандарт или же исторгнет от неприятеля свое - награждается

орденом Св. Георгия, кто на предложение сдаться, ответит твердым и непоколебимым отказом. Клянусь и обязуюсь

защищать Веру, Царя и Отечество до последней капли крови»

Не меньше двух часов пришлось стоять, не шевелясь, и повторять слова присяги. После должны были целовать Крест,

Св. Евангелие и Знамя. Начальник училища генерал-майор Хамин поздравил нас с принятием присяги и вступлением

в ряды славной Императорской Русской Армии. Он выразил надежду на то, что мы действительно будем достойны

высокого звания офицеров Русской Армии. Громовое "ура" было ответом. Затем, он пропустил нас церемониальным

маршем мимо себя. Радость моя была выше всех границ. Я стал юнкером младшего курса 5-й роты Алексеевского

военного училища, Шефом которого был Наследник Цесаревич и Великий князь Алексей Николаевич. Этот торжественный

и радостный момент никто и ничто не вырвет из меня до последней минуты жизни.

Зимние квартиры.

Здание Алексеевского военного училища принадлежало, согласно сведениям старейшего юнкера выпуска 1895 года,

фельдмаршалу Миниху и находилось в Лефортово, сейчас же за мостом через реку Яузу, с правой стороны улицы.

Толстые кирпичные стены, окружающие его двор и хозяйственные постройки, выходили на берег этой реки. Рядом

с училищем помещался 3-й Московский кадетский корпус с баней, которой мы пользовались за неимением своей,

а напротив, на другой стороне улицы казарменного вида (флигеля) были квартиры начальника училища и персонала.

Золоторожская улица, 1903 г., направление съемки: Юго-Запад

На редкой открытке запечатлена самая окраина Москвы, Золоторожская улица в Лефортофо. Поля, рощи, небольшие

жилые дома, большею частью деревянные, и заводы, фабрика, мастерские - вот картина восточной части Москвы.

В Лефортово, заселённой изначально

Лефортовским солдатским полком,

были небольшие мастерские и разнообразные

военные учреждения. Это четыре кадетских корпуса, военное училище, военно-фельдшерская школа и

военный госпиталь, Военная лефортовская тюрьма. Так же здесь размещалось Иноземное Введенское кладбище,

часто называемое горожанами Немецким.

Широкий величественный подъезд вел в обширную швейцарскую, причем справа и слева были огромные (выше роста человека)

зеркала (два), в которые юнкера по возвращении из отпуска осматривали себя, чтобы все было в порядке.

Из швейцарской лестница в два марша вела во второй этаж. На первом этаже находились наши классные комнаты,

учебный кабинет (химии и физики), канцелярия, комната преподавателей и другие хозяйственные помещения, в

числе которых был и училищный музей (помню только одну кривую простую палку, с которой играл во дворце

наш юный и обожаемый Шеф Наследник Цесаревич и Великий князь Алексей Николаевич). Тотчас же около швейцарской,

с правой стороны, окнами на улицу, помещалась приемная комната для посетителей, очень уютно обставленная

мягкой мебелью, с картинами по стенам и с маленьким столиком у дверей для дежурного по приемной портупей-юнкера.

В этой приемной нас навещали наши родные и знакомые.

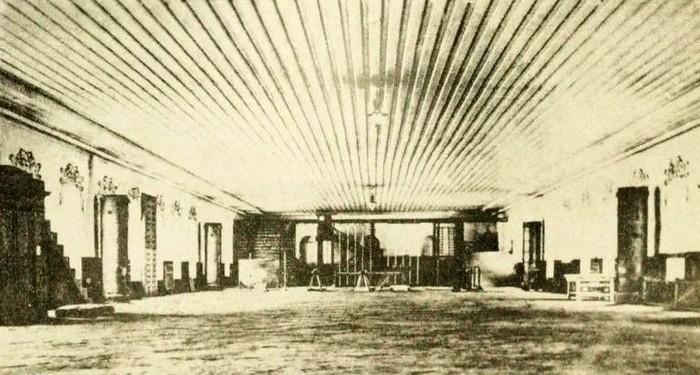

Манеж Алексеевского военного училища в Лефортово.

Здание Алексеевского училища принадлежало фельдмаршалу Миниху, находилось в Лефортово, сразу за мостом

через реку Яузу, с правой стороны улицы, в так называемых «Красных казармах».

Алексеевское военное училище было основано в 1864 году как Московское пехотное юнкерское училище.

Название переменилось в 1897 году; оно стало называться Московским военным училищем.

Роты находились во втором этаже; влево от комнаты дежурного офицера - рота Его Высочества и 2-я; 5-я рота против

паркетного огромного торжественного зала, всегда блестяще начищенного, в котором потом помещалась 6-я рота,

а вправо - 3-я и 4-я роты, церковь и чайная юнкеров. Из помещения второй роты шел коридор

(служивший разводной площадкой), посредине которого были двери в специально оборудованные карцеры.

Из зала 5-й роты вела лестница в манеж.

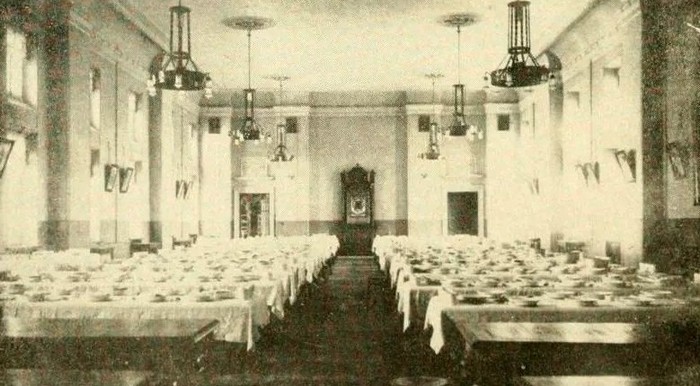

Столовая училища.

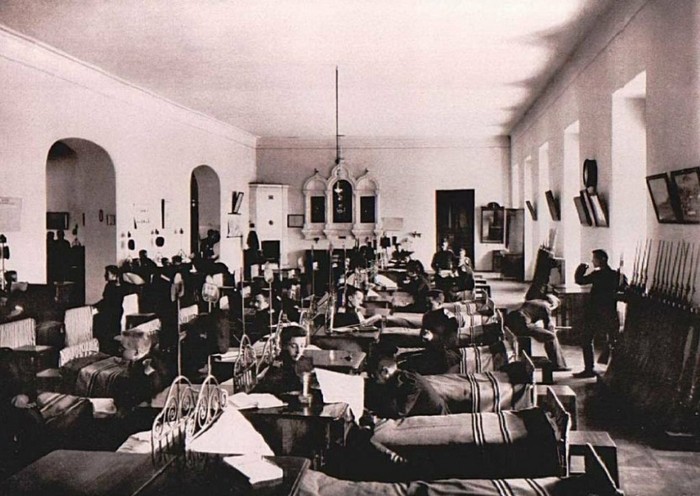

Во втором этаже помещался также лазарет. Юнкер выпуска 1909 года пишет:

«Лазарет был в стенах училища, но "венерические" больные помещались в отдельной палате и на халатах их

были красные воротники, чтобы эти больные не смешивались с другими. В лазарете был кабинет зубного врача»

В каждой роте была своя бесплатная парикмахерская. Читальная комната с разными военными газетами была

в помещении младшего курса 2-й роты.

В большом портретном зале с портретами Императоров на стенах были прибиты и мраморные доски, на которых

золотыми буквами были написаны фамилии бывших юнкеров - Георгиевских кавалеров с описанием их подвигов.

Были доски и с фамилиями юнкеров, окончивших первыми наше училище. Из Георгиевских кавалеров почему-то

вспоминается имя капитана Ткачука Григория Романовича, награжденного орденом Св. Георгия 4-й степени

в Японскую войну 1904-1905 гг., других же не вспоминаю.

В 1895 году первым по успехам окончил юнкер Леонид Собинов, 3-й роты (певец Императорских театров)

1908 году - фельдфебель 2-й роты Самойлов

1909 году - фельдфебель 2-й роты Волков

Юнкер выпуска 1 декабря 1916 года пишет:

«При входе в училище (я не помню в каком месте) находится доска с надписью, что в 1837 году здесь была

открыта "Лефортовская школа подпрапорщиков", в 1864 году эта школа подпрапорщиков переименована

в Московское юнкерское училище и т. д. Дальше все совпадает со сведениями Военной Энциклопедии»

Юнкер выпуска 22 апреля 1905 года (ныне умерший во Франции) пишет, что на стене, при входе в комнату

дежурного офицера (зимние квартиры), была доска о посещении училища Государем Императором Николаем II.

Дата, к великому огорчению, не была указана.

Церковь училища сияла благолепием: прекрасная архитектура на стенах и потолке, колоны, люстры, иконостас,

паркетный пол и хоры. В мирное время, как и в военное, ходили в церковь по субботам к воскресеньям и говели.

В мирное время был отец Потехин и дьякон-бас, но, к великому сожалению, до сих пор не знаем ни имени

отца Потехина, ни имени и фамилии дьякона. Регентом церковного хора в мирное время был капитан Тулаев,

а помощником - младший портупей-юнкер Кржижановский Михаил Николаевич, выпуска 1910 года.

Стоять в церкви юнкера должны были смирно, не оборачиваясь ни назад, ни по сторонам, но креститься,

делать поклоны головой и становиться на колени разрешалось. Начальник училища, офицеры и их семьи также

часто бывали в церкви. По стенам были мраморные доски, на которых золотыми буквами были написаны фамилии

бывших юнкеров училища, в боях за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших.

Юнкер, выпуска 1909 года, давший сведения о мраморных досках, пишет:

«Я до сих пор с невыразимым удовольствием вспоминаю субботнюю вечерню в почти совершенно темной церкви.

Особенно хорошо мы пели пианиссимо "Отверзи уста мои", а также после возгласа священника

"Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим", хор поет пианиссимо

"Величит душа моя Господа и возрадовася дух мой о Боге Спасе моем", все это - обиходное, но, по-моему, - самое

прекрасное пение для русского человека, любящего церковную службу.

В лагере на Ходынке была каменная церковь для нас и Тверского кавалерийского училища недалеко от

нашего расположения, где также пел наш хор»

День училища и празднование Шефства.

По получаемым от выпускников сведениям об училище невольно можно сделать ошибку. Так, некоторые считают

училищным праздником 5 октября, а другие - 22 октября, кто прав, кто виноват, судить не нам, но все же нужно

сказать кое-что по этому поводу.

22 октября - это праздник училища, ибо на нашем знамени изображен образ Казанской Божией Матери.

Маленький пример: полковой праздник

Иркутского 93-го пехотного полка

в день Св. Николая, т.е. 6 декабря (на знамени полка изображен Св. Николай Чудотворец), а праздник Шефства

- 22 ноября, т.е. в честь Великого князя Михаила Александровича - Шефа полка. Значит, исходя из

этого соображения, можно сказать, что 5 октября у нас не училищный, а Шефский праздник Наследника

Цесаревича Великого князя Алексея Николаевича.

Выписка из Военной Энциклопедии ясно и определенно говорит: училищный праздник 22 октября.

Выпускник мирного времени пишет:

«Каждый год, на Пасху, командир первой роты и фельдфебель ездили в Петербург христосоваться с Царем и Царицей,

от которых получали по маленькому золотому яичку с государственным гербом и ценными камнями»

Юнкер Выпуска 1 декабря 1914 г. сообщает:

«22 октября, в день нашего училищного праздника во имя Казанской Божией Матери, было скромно отпраздновано

50-летие основания училища. Мы были построены в манеже, был торжественный молебен и панихида, а после

мы прошли церемониальным маршем перед Командующим войсками округа и массой приглашенного начальства.

Среди присутствующих было много старых питомцев училища. Во время праздничного обеда играл духовой оркестр,

и после мы были отпущены в отпуск. Вот как скромно было отпраздновано наше пятидесятилетие в виду

военного времени»

Встреча с императором Николаем II на параде 6 августа 1914 г. в Москве.

Юнкер выпуска 1 декабря 1914 года (четырехмесячного курса) вспоминал:

«Вдруг вечером 3 августа по роте Его Высочества пронеслось известие, что Государь со Своей Семьей приезжает в

Москву и, вероятно, посетит с Наследником, нашим Шефом, училище, а 6 августа будет в Кремле парад и наше

училище будет участвовать, но, увы, только старшие юнкера (курсы). Мы, конечно, этому не удивились, ибо

винтовку мы даже не брали в руки. Но случилось все иначе. На другой день, после обеда, нам приказано

было построиться на училищном плацу. Начальник училища сообщил нам потрясшую наши души новость.

Государь Император приказал молодым юнкерам участвовать в параде, но только без винтовок.

- Я уверен, что вы сумеете поддержать блестяще репутацию нашего родного училища и пройдете перед Государем

и своим Шефом-Цесаревичем прекрасно.

Молодые глотки с удвоенным азартом прокричали своему генералу:

- Рады стараться, Ваше Превосходительство!»

Трудно было найти более старательных юнкеров, чем были мы, молодые Алексеевцы. К концу второго дня выяснилось,

что мы очень неплохо проходим "по отделениям" и хорошо держим равнение. Усталости мы не чувствовали, все

наши мысли были заняты одним только, что завтра мы увидим Государя и Его Семью и об этой исключительной

радости напишем своим родным. Ведь так редко удавалось увидеть Государя, да еще рядом, и даже слышать Его голос.

Этот предстоящий Высочайший парад как-то сразу объединил нас всех, съехавшихся со всех концов необъятной России,

создал приподнятое, радостное настроение и сознание гордости, что мы теперь принадлежим к великой

Российской армии. Еще днем нам выдали новые мундиры, шаровары и сапоги, а с вечера началась чистка до

блеска пуговиц, блях на поясе и сапог.

Утром 6 августа мы были разбужены, как обычно, без четверти шесть, погода была прекрасная. Умывание и одевание

прошли быстро, осмотр был тщательный. Через час все училище было на плацу, и мы в первый раз под музыку прошли

церемониальным маршем перед Начальником училища, сначала "по-взводно", потом "по-отделениям". Так повторили

несколько раз и, наконец, двинулись на парад, в Кремль. Впереди развевалось знамя, гремел оркестр и шли все

восемь взводов от четырех рот старшего курса, а мы, "козероги", как нас принято было называть, хоть и

без винтовок, маршировали за своими старшими с гордо поднятыми головами, ибо шли мы к своему Государю и

своему Шефу Цесаревичу.

Гремел оркестр, народ останавливался и провожал нас дружескими взглядами, а мальчишки бежали с боков и

восторгом зависти горели их глаза. Перед Кремлем, на Красной Площади и прилегающих улицах, мы встретили

сплошные толпы народа, жаждущие увидеть Государя и Его Семью. В Кремле нас построили перед дворцом, правее

стояло Александровское военное училище, а левее - взвод Тверского кавалерийского училища. Короткий отдых дал

нам возможность осмотреться и я, лично, был ошеломлен впечатлениями и переживаниями.

Для провинциала, недавнего гимназиста и еще более недавнего студента из города Казани, это было слишком много!

Я впервые был в Кремле, этой колыбели Московской Руси. Меня окружали исторические храмы, памятники и здания,

здесь творилась история создания Великого Российского Государства. Мы все волновались от всего виденного

и от предстоящего Высочайшего парада.

«Кто видел в жизни только раз

Сиянье кротких Царских глаз,

Тому их век не позабыть

И тех очей не разлюбить.

Отрывок из стихотворения Сергея Бехтеева, Ницца, 1929 г.»

Время ожидания проходит незаметно, но вот открываются высокие двери дворца, раздается несколько громких команд,

мы замираем, а старшие юнкера берут "на караул", оркестр гремит встречный марш, гремит и наше восторженное "Ура!",

Государь со свитой сходит по лестнице дворца. Государыня, Наследник и Царевны смотрят на нас из окон. Обойдя

фронт училищ, Государь сказал нам краткую речь, но я, к стыду моему, плохо ее помню, мои глаза заволокло слезами,

а ласковый взгляд Государя и Его близость к нам создали необъяснимое чувство восторга и желание пожертвовать

собой во имя любви и преданности к своему Царю и Родине.

Церемониальный марш, самый трудный для нас момент парада, прошел удачно; проходя "по-отделениям" мы удостоились

Царского "Спасибо!". Пройдя дворец, наш младший курс был построен в двух-шереножном разомкнутом строю, на

два шага друг от друга, развернутым фронтом. Государь снова обошел и внимательно осмотрел каждого из нас.

Причиной этому, как нам говорили, было желание Государя ближе узнать молодых юнкеров, пробывших в училище

только неделю и никогда раньше не знавших военного строя. Был даже слух, что будто-бы наш успех на параде решил

вопрос о производстве нас в прапорщики через 4 месяца.

Радостные и гордые мы возвращались в училище, и не было конца разговорам о Государе, Его Семье и удачном параде.

Вечером же нас ждал новый сюрприз: командир роты объявил, что Государь приказал юнкеров старшего курса произвести

в подпоручики 1 октября 1914 года, а нас в прапорщики 1 декабря 1914 года Боже, каким "Ура! была встречена

эта новость! Все долго не могли успокоиться, возбужденные этой неожиданностью.

Государь с Семьей на другой день выехал в Петербург.

Посещение училища высокими гостями.

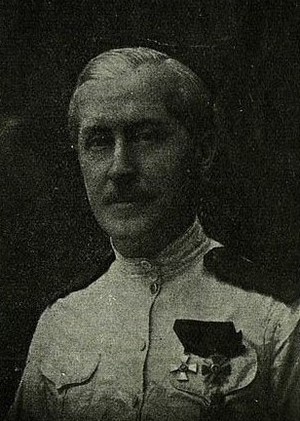

Великий князь Константин Константинович (1858-1915)

Внук императора Николая I, второй сын Великого князя Константина Николаевича и Великой княгини

Александры Иосифовны, член Российского Императорского дома, генерал-адъютант, генерал от инфантерии,

генерал-инспектор военно-учебных заведений, президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук,

поэт, переводчик и драматург.

Великий князь Константин Константинович в мирное время часто посещал военные училища и кадетские корпуса.

В военное время (умер он в июне 1915 года) не было посещений нашего училища. К великому огорчению до настоящего

времени есть только несколько строчек юнкера выпуска 1 октября 1914 года:

Великий князь спросил, откуда я?

- Из Смоленска.

- А знаешь ли ты, что такое Смоленские рожки?

Я не знал и смутился.

- Это тот бугор, на котором стоит Собор, объяснял он.

- Кто твой отец?

- Зауряд-прапорщик 2-го пехотного Софийского полка.

- А-а! Продолжай карьеру своего отца.

Юнкер выпуска 1908 года вспоминал:

Великий князь Константин Константинович при своем посещении училища в 1907 г. разговаривал со мною. Я еще

был на младшем курсе и находился в строю роты Его Высочества (8-м с правого фланга), а он стоял против мена

и был выше меня на целую голову

В 1915 г. в училище приехал французский генерал д'Амад, прибывший в Россию с какой-то миссией. На нас, юнкеров,

он произвел самое убогое впечатление особенно своим видом, мундиром и глубоко-штатскими манерами. Войдя в манеж:

(это было во время обеда) в сопровождении училищного начальства, он поздоровался с нами:

"Bonjour, Messieurs",

мы дружно ответили ему:

"Здравия желаем, Ваше Превосходительство!"

Затем были вызваны юнкера, владеющие французским языком, с которыми генерал д'Амад разговаривал. Мы как-то

даже не поинтересовались тем, о чем он с ними говорил, и по его отбытии из училища тотчас же его забыли и

никогда не вспоминали впоследствии.

Альбер Амад (1856-1941)

Французский дивизионный генерал в 1915 г. назначен в состав военной миссии в России.

Другой юнкер выпуска 1 сентября 1915 года, так описывает визит французского представителя:

Юнкера всегда пели громко и ясно, производя внушительное впечатление. Эта сила и могущество были поняты

и французским генералом д'Амадом, который посетил наше училище в 1915 году, и я лично видел, как он и

Начальник училища смотрели юнкеров во время обеда. Едва французский генерал д'Амад появился на площадке

лестницы, ведущей в манеж (из 5-ой роты), как дежурный офицер лихо скомандовал:

"Смирно!"

Дежурный офицер отрапортовал ему и тот, пожав руку, сказал:

"Bonjour, Messieurs"

Грянуло могучее юнкерское:

"Здравия желаем, Ваше Превосходительство!"

Нужно сказать, что еще за несколько дней до посещения были проделаны репетиции здорования и начальство

просило юнкеров постараться с могучим ответом. За свое пребывание в училище я часто слышал такой мощный ответ,

когда стекла манежа буквально дрожали. На этот раз ответ был еще сильнее. После сигнала горниста, юнкера

спели молитву: "Очи всех на Тя, Господи, уповают". Снова могущественная молитва из 1200 юнкерских грудей.

Такого величественного момента я нигде не видел и не переживал. Юнкера, по команде "Садитесь!", сели, как

один и начали обедать, а французский генерал попробовал юнкерский обед, проба была поставлена для него в

особых судках.

Снова сигнал и молитва: "Благодарим Тя, Христе Боже наш". Генерал д'Амад сказал по-французски несколько фраз,

сердечно признал нашу русскую мощь (начальник училища генерал Хамин быстро переводил на русский язык), о чем он и передаст

своей Франции. В ответ, по жесту Начальника училища, юнкера грянули могучее русское "Ура!", которое долго гремело,

пока не ушел французский генерал.

За время пребывания в училище я имел честь быть два раза дежурным офицером по училищу и здороваться с 1200

юнкерами (8 рот). А мне, ведь, было всего 18 лет.

Распорядок дня.

День начинался с 5 часов 45 минут утра, когда барабан бил повестку.

Ровно в 6 часов утра подъем, по которому юнкера "пулей" вскакивали со своих коек, одевались, чистились,

умывались и выстраивались на утренний осмотр, после которого нас строем вели на утренний чай под навес, где

стояли столы. Осматривали тщательно: хорошо ли начищены сапоги, пуговицы и бляха пояса, а для того,

чтобы проверить, как затянут пояс, под него просовывали палец, который должен был еле-еле проходить;

некоторые надували живот в это время, но этот трюк никогда не помогал и не мог ввести в заблуждение наше

опытное начальство.

После чая, строем же, возвращались в барак, чтобы, надев снаряжение и взяв винтовки, вновь выстроиться

для строевых занятий, которые продолжались до завтрака.

Ровно в 12 часов дня - завтрак, за ним - лекции до обеда (5 часов) и, наконец, 1,5-часовой отдых, во время

которого разрешалось лежать на койках (обязательно сняв сапоги). Можно было подготовляться к репетициям,

зубрить уставы, а попавшие "под винтовку" должны были отстаивать свой час.

После отдыха опять строевые занятия, вечерний чай в 8 часов и в 9 часов - вечерняя перекличка, молитва,

гимн и расчет роты (практика командования ротой, по-очереди).

В 10 часов вечера гасились лампы (до осени 1909 года было керосиновое освещение) и оставались "ночники"; все,

кроме дежурного по роте, должны были спать. У дежурного по роте керосиновая лампа.

Иногда по вечерам, перед вечерним чаем или поверкой, нас собирали около барака и подавалась команда

"На месте, шагом марш!" для изучения песен. Замечательно то, что никаких оправданий в неумении петь,

в неимении голоса или слуха, не принималось, петь должны были решительно все и в результате все роты

пели превосходно. Вне конкуренции была 3-я рота капитана Кохановского, который был большим любителем пения

и сумел организовать прекрасный хор.

Полурота младшего курса (пробыли в училище всего около месяца) 5-й роты возвращалась в лагерь с занятий,

и командир роты капитан Ткачук Григорий Романович приказал начать песню. Не преувеличу, если скажу откровенно,

что, наверно, не было ни одной роты в Русской императорской армии, которая не пела бы песен. Пение являлось

частью физического воспитания. И вот, наша полурота затянула песню. Но нашему командиру не понравилось,

и он приказал снова начать. Должен сказать, что наш командир знал ноты и имел хороший слух, а посему и

был недоволен нашим неправильным пением. Несколько раз мы начинали и прекращали до тех пор, пока терпение

его лопнуло, и он сказал:

"Не могу допустить, чтобы 80 юнкеров не могли хорошо петь. Этого безобразия не допущу. Вы не все поете и

не весело. Вы похожи на людей, у которых на душе что-то печальное и печальные лица"

Затем он подошел к одному юнкеру и спросил его:

"Почему вы не поете и почему у вас печальный вид?"

Юнкер до того перепугался, что не мог сказать ни слова. Тогда капитан Ткачук приказал ему рассмеяться, на что

вся наша полурота ответила дружным хохотом. Только один юнкер не смеялся. Капитан Ткачук сказал, что первый

раз в жизни видит человека, который не может засмеяться, тогда, как вся полурота продолжала хохотать.

После этого наша полурота опять запела и получила благодарность за хорошее исполнение.

Пели мы всевозможные песни:

"Бородино"

"Два великана"

"Из-за горы едут мазуры"

"Из-за леса копий и мечей едет сотня казаков-усачей"

"Разбойники"

и любимую песню командира 4-й роты капитана Бирюкова:

"У зори, у зореньки много ясных звезд, а у темной ноченьки им и счета нет"

Эта последняя пелась и в мирное время, согласно сведениям, данным юнкером выпуска 1910 года.

В мирное же время, по сведениям юнкеров 1909 и 1910 годов выпуска, славился хор капитана Тулаева,

командира 2-й роты. Он же был регентом хора училищной церкви. Помощник его, юнкер выпуска 1910 года, пишет,

что состав хора был в 90 юнкеров ("жеребцов"), дававших при выступлении на инвалидном концерте в

Москве "форте". А когда в церкви пели "пиано" херувимскую, то слышно было, как муха пролетала. Это было,

действительно, "пиано", которого достигал капитан Тулаев. При мне были

Полтавские торжества,

где опять

же наш хор выступал с оркестром Александровского Военного Училища. На инвалидном концерте хор выступал

в здании Оперы около 19 февраля. В гарнизонном собрании мы исполняли совместно с хором и

оркестром: "Горит восток зарею новой" и т. д., не помню, какого композитора.

Отпуска.

По средам, субботам и воскресеньям юнкера отпускались в "отпуск" после занятий. Юнкер выпуска 1 октября 1915

года так пишет:

"По скончании присяги и парада нас в первый раз отпустили в отпуск, но далеко не всех, а только тех,

кто в достаточной степени постиг премудрость отдания чести. Веселые и подтянутые (всего лишь 14 дней,

как в училище поступили) появились мы на улицах Москвы, гордые своим мундиром и честью называться юнкерами

славного Алексеевского военного училища."

Другой юнкер выпуска 1 октября 1914 года:

"День Тезоименитства нашего Державного Шефа Великого князя Алексея Николаевича 5 октября 1913 года был

нашим праздником. Было принесение присяги, парад и первый отпуск для "козерогов" в киверах. Прогуливаясь

по Москве, чувствовал себя весьма напряженно и даже смущенно, так как был предметом внимания всех."

Все юнкера отпускались до 9 часов вечера, младшие и старшие портупей-юнкера до 10 часов ночи. Затем, у кого

были родные, могли оставаться с ночевкой от обеда субботы до вечера воскресенья. Все уходящие в отпуск

списывались с довольствия. Никогда никому ничего не оставлялось из еды. Юнкер выпуска 1909 года пишет:

"Певчие и музыканты ходили по средам в отпуск до 12 часов ночи; по субботам, после вечерней службы,

до 12 часов ночи и в воскресенье после литургии до 12 часов ночи. Певчие и музыканты часто получали

бесплатно билеты в Большой и Малый Московские театры. Католики ходили строем в костел. Магометане во

время праздника Байрама днем ничего не ели, а вечером в столовой им давали усиленный обед."

Юнкер выпуска 12 июля 1914 года пишет:

"Во время отпуска ходили танцевать в "Кукушку", гарнизонное собрание Гренадерского корпуса. Наши дамы нас

разбили на "ромашки", "маки" и "васильки", согласно цвету наших погон:

Алексеевец - красный погон - "мак"

Александровец - белый - "ромашка"

Тверец - синий - "василек"."

Флигель клуба "Кукушка" на Ходынском поле.

Клуб располагался в районе дома №19 по улице Куусинена. В августе 1917 года миссия YMCA в Москве

организовала спортивные состязания для русских солдат. На фото участники соревнований у клуба «Кукушка».

Отрывок юнкерской песни:

Темно и скучно на линейке

И лагерь юнкеров уж спит,

А на передней, на "Ходынке"

В "Кукушке" музыка гремит".

В 1919 году Шаляпин дал здесь бесплатный концерт для красноармейцев. Он исполнил:

«Песню про короля я Стала»

«Русскую сибирскую песню»

«Песню о блохе»

«Песню о титулярном советнике и генеральской дочке»

«Случай с мельником»

«Моло-дешенька в девицах я была...»

В заключение Шаляпин спел знаменитую «Дубинушку», причем ему подпевали присутствовавшие на концерте

три тысячи красноармейцев.

Юнкер выпуска 1908 года пишет:

"Наши первые отпуска отличались тем, что по выходе юнкеров из училища, вслед за ними выезжали в экипажах

командиры рот, батальона и даже начальник училища. Кто прозевает отдать честь или стать во фронт,

возвращался обратно в училище и отпуск пропадал. При мне начальником училища был генерал-майор Горбатовский

- герой Порт-Артура и Великой войны 1914-17 гг. (командовал армией).

Учебный процесс.

Вся программа военных наук распределялась:

в мирное время

на 3 года, когда училище принимало на общеобразовательный курс

на 2 года имевших среднее образование

на 1 год - лиц, поступавших с оконченным высшим образованием

в военное время - на 4 месяца с кое-какими сокращениями в курсе. Например, была опущена Долговременная

фортификация, Инструментальные съемки, Военная история, Военная география, Химия, Законоведение.

Занятия были большей частью утром или же после обеда, в зависимости от расписания.

Предметы были для штатского человека совершенно незнакомые и очень, иногда, интересные. Все зависело от того,

кто их преподавал. Система образования - лекционная, когда нужно было вести записи. Педагогический персонал

в большинстве был составлен из офицеров Генерального Штаба, прекрасно знавших свое дело. Никакие пререкания

и заявления протеста, конечно, не могли иметь места.

"Так точно, господин полковник!"

"Слушаю, господин полковник!"

вот были ответы.

Стоять нужно было по всем правилам строевого устава. Никакие отставления ноги и жестикуляция не допускались

и были строго наказуемы, как нарушение дисциплины и неуважение к начальству или же к старшему. Книжные пособия

были в достаточном количестве. Заведовал ими старичок Кишиневский, бывший барабанщик училища, очень

любимый офицерами и юнкерами.

Он получил от училища в 1908 году за свою 25-летнюю службу новый костюм, чем был несказанно обрадован.

Он никогда ни в чем не отказывал юнкерам. На некоторых книгах были очень полезные пометки карандашом

или чернилами, из которых удалось установить, что 120 страниц тактики делились в мирное время, т.е. перед

концом 1914 года, на 4 репетиции, тогда как в мое время (май-сентябрь 1915 года) и дальше равнялось одной

репетиции.

Неудивительно, что однокашники мирного времени говорят, что учиться было нетрудно, если только приложить

некоторое старание. В военное время для подготовки к репетициям было гораздо меньше времени. Лекции читались

так же, как и в мирное время, и "майоры", т.е. юнкера, по какой-либо причине или болезни возобновлявшие курс,

нам объясняли все особенности каждого преподавателя.

Самым ужасным предметом была Артиллерия, которую блестяще читал подполковник Каменцев ("Пушка", "Пушечка"

- прозвища юнкеров). Нельзя не признать изобретательности юнкеров, которые очень метко давали прозвища тому

или другому офицеру. "Палил" он из "пушечки", выражаясь на юнкерском жаргоне, на "ять", и не было непоражаемого

пространства (почти все юнкера имели плохие баллы). Юнкер выпуска 1 декабря 1914 года (4-месячного) пишет:

Старшие юнкера пугали нас преподавателем артиллерии полковником Каменцевым, по прозвищу "Пушка". На лекциях он

никого не спрашивал, а только прекрасно нам преподавал артиллерию. Рост он имел маленький, волосы черные,

большую бороду, расчесанную на две стороны, всегда был любезен, но то, что мы услышали и увидели на экзамене,

превзошло наши ожидания. Это была, действительно, стреляющая "пушка", малейшая ошибка в ответе вызывала

бешеный крик и лежащим на столе штыком он колотил по столу из всех своих сил. От такого крика многие юнкера

терялись и отвечали еще хуже, а он колотил еще сильнее и крик его переходил в визг. Высшей отметкой была

девятка (9 баллов), а худшей - единица. Семерки и восьмерки получали не больше шестидесяти процентов,

но начальник училища приказал всем не сдавшим поставить 7 баллов. Это внесло большое успокоение, его

крику не стали придавать серьезного значения и лучше стали отвечать на следующих репетициях.

Метод преподавания был лекционный, знания юнкеров проверялись на репетициях и оценивались по 12-балльной системе.

Письменных испытаний не было, но юнкера были обязаны записывать лекции по тактике, артиллерии и фортификации.

Тетради эти с записям неоднократно проверялись преподавателями и имели большое значение при выводе балла по

данному предмету. В лагере лекции читались в бараках, юнкера сидели на кроватях, а преподаватель имел

маленький стол и стул.

Тактику читал полковник Генерального Штаба Мартынов ("под-зуб-рить" - прозвище). Читал он живо и увлекал за

собой юнкеров. За это юнкера его очень любили. Всякий раз, когда было что-либо важное, он говорил слово

"подзубрить" по складам (под-зуб-рить), что означало - знать на память. Тактика преподавалась уже насыщенная

опытом

Японской войны,

на которой был наш начальник училища генерал-лейтенант Хамин. Он сам с большим мастерством читал нам топографию,

и нам нужно было не только вести записи, но, когда он приносил сделанные из папье-маше рельефные изображения

местности, мы должны были их изображать на бумаге топографическими знаками. На его лекциях и репетициях,

конечно, было тихо и спокойно.

Свенцицкий Владимир Иосифович

Помощник инспектора классов Алексеевского военного училища (21.05.1904-04.10.1911).

Полковник (пр. 1905; ст. 17.04.1905; за отличие). Инспектор классов 2-го Московского кадетского корпуса

(04.10.1911-08.09.1913), генерал-майор (пр. 1913; ст. 14.04.1913; за отличие). Инспектор классов Алексеевского

военного училища (08.09.1913-12.10.1917), директор 2-го Московского кадетского корпуса (с 12.10.1917).

В 1919 г. читал лекции по тактике и топографии в школе полковой артиллерии в Москве. Заведующий учебной

частью пулеметных курсов в Москве. Тяжело болел сыпным тифом. 30.09.1919, еще не оправившись от болезни,

арестован органами ЧК и заключен в Бутырскую тюрьму. Позднее по ходатайству юридического отдела Московского

Политического Красного Креста освобожден. Умер в Москве.

Мастыко Иван Афиногенович

Штатный офицер-преподаватель Алексеевского военного училища с 12.05.1912 г. На 01.08.1916 в том же

чине и должности. Служил в РККА. На 09.1919 преподаватель Московских пулеметных курсов.

Проживал в Москве, ул. Красноказарменная, д. 1. Арестован МЧК 18.09.1919.

Обвинялся в антисоветской агитации. 22.10.1919 освобожден без принятия решения по делу.

Реабилитирован в 09.2004 прокуратурой Москвы.

Но зато, какой ужас наводил на нас инспектор классов генерал-майор Свенцицкий, трудно пером описать. Носил

он прозвище "Сифон" за свой охрипший голос (по-видимому, у него были повреждены голосовые связки и он

буквально "шипел"). Его любимой и бесконечно повторяемой фразой было:

"Абсолютное непонимание!"

Дисциплина на его лекциях была драконовская. На первых партах он сажал гимназистов и реалистов, а

затем шли семинаристы и лица с высшим образованием. Читал он топографию очень сухо, но, конечно, знал дело,

как и другие, превосходно. При плохом ответе, он неизменно спрашивал:

- Вы что окончили?

- Университет, Ваше Превосходительство

- А я думал, что городское училище. Вы не знаете простой арифметики! Абсолютное непонимание!

Скучным предметом была фортификация, которую нам читал флегматичный полковник Стерлингов и подполковник Толмачев

(потерявший руку на войне 1914 года). Требовалось хорошо делать чертежи окопов и пояснения к ним. На доске

отвечающий юнкер должен был писать свою фамилию. И вот случалось, что юнкер забывал стереть фамилию, и тогда

при ответе полковник Стерлингов неизменно произносил:

"Юнкер под псевдонимом, отвечайте"

Так продолжалось, пока растерявшийся юнкер, наконец, понимал, стирал старую фамилию и писал свою. Никаких

шпаргалок или подсказов не существовало. Это грозило третьим разрядом по поведению.

Это было в военное время, а в мирное время читали фортификацию полковники Зубчанинов и Вигант

(военные инженеры, строители Московской гостиницы "Метрополь"). О их преподавании нет сведений.

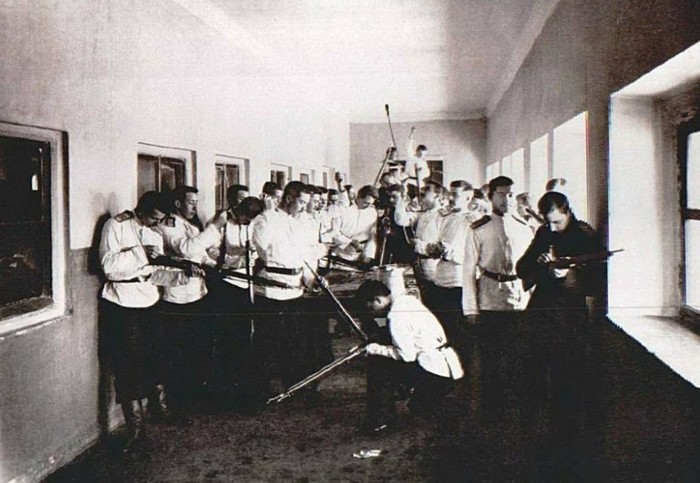

Юнкера Алексеевского военного училища, взявшие призы на состязаниях по фехтованию.

Сидят, слева направо: портупей-юнкер Шадский, портупей-юнкер Соедов, юнкер Мдзинаров.

Стоят: юнкер Сутаринен, фельдфебель Бибиков.

Фото из журнала Русский спорт №26, самый авторитетный и один из самых популярных журналов Царской России,

издавался в 1909-1919 гг.

Военная история, Военная география, Русская литература, Закон Божий, Законоведение, Химия и др. не

описаны юнкерами мирного времени. Администрацию читал в военное время полковник Мастыко (высокого роста, в очках).

Вот, что пишет юнкер выпуска 1 октября 1915 года:

Самой увлекательной и интересной лекцией в смысле ее чтения была лекция по военной Администрации полковника

Мастыко, военного юриста по образованию. Нужно сознаться, что читал он свой довольно скучный предмет настолько

хорошо, приводя в пояснение массу исторических и бытовых примеров и анекдотов, что мы, юнкера, всегда с

большим удовольствием ожидали его урока. Кроме того, он весьма щедро ставил баллы на репетициях, что также не

могло не нравиться юнкерам. Выше, при описании учебных занятий, юнкер говорил, что не было письменных репетиций.

Это не совсем точно. По Администрации они были в дополнение к устным. Лекции, как и по другим предметам, иногда

происходили в юнкерском парке под соснами, где полковник Мастыко был окружен сидящими на траве юнкерами с

тетрадями в руках. На его вопрос:

- Кто такие два лица, название которых оканчивается на "мус" и без которых не может существовать ни одна

в мире армия?

- Я знаю, господин полковник!

Поднялся шум и крик... Полковник Мастыко спокойно скомандовал:

"Встать смирно! Равнение на-середину!"

Все мы "пулей" встали и, вытянувшись, ждали в полной уверенности, что, наверно, появился начальник училища...

Каково же было наше удивление, когда он снова скомандовал:

"Садитесь!"

Никого, конечно, не было и он, торжествующе, объяснил, что это - каптенар... мус и генералисси... мус.

Хохоту, конечно, не было предела.

Другой случай был на письменном испытании в юнкерской столовой под навесом. Давалось два вопроса и считалось

достаточным, если кто ответит на один вопрос. Если же юнкер вздумает заглянуть к соседу или в книгу, то

за "шпионство" получал неудовлетворительный балл. Юнкер, не ответивший на два вопроса, должен был

написать "сдаюсь на капитуляцию" и тогда, ответив на третий вопрос, получал хороший балл. Во все время

письменной работы полковник Мастыко повторял эти правила, добавляя иногда:

"Ворона каркает и, наверно, плохой балл кому-нибудь накаркает!"

При изучении всевозможных ведомостей о довольствии он, к всеобщему удивлению, объяснил, как получается

такая-то графа, а именно, скомандовав:

"Продукты стройся влево, шагом марш! Вот вам получится и эта графа."

В Югославии был полковник Мастыко, но мы не знаем, он ли это?

В мирное время Администрацию читал полковник Салтыко-Петрищев, по прозвищу "мон шер", умерший в Югославии.

Закон Божий преподавал священник Потехин ("капитан Потехин" - прозвище) и при нем - прекрасный бас - дьякон;

военную историю читал полковник Никольский (впоследствии начальник штаба Отдельного корпуса жандармов при

генерале Джунковском); преподавателем гигиены был старший врач статский советник Чернявский. Нельзя умолчать

о нашем училищном докторе, статском советнике, маленьком, сухоносом старике с бегающими и быстрыми глазками

под очками, с растительностью на лице чуть ли не от самых этих глазок, которому еще в незапамятные времена

было дано очень меткое прозвище "Макака".

Действительно, всем своим обликом и манерами он напоминал обезьянку. Говор его был тоже особенный:

"Юнкаря", "Сидитя там".

Кроме того, будучи статским советником, он совершенно не терпел обращения к нему "Ваше Превосходительство!" и

юнкера, рискнувшего к нему так обратиться, немедленно и резко обрывал словами:

"Сидитя, Ваше Сиятельство!"

Но самым замечательным было то, что он не только никогда не смеялся, но и не переносил нашего смеха и улыбок,

причем сам, в то же время, старался нас рассмешить. Его лекции и репетиции были, собственно, экзаменом на

нашу выдержку и самообладание.

Вот, например, на лекции, рассказывая о плевре, он прибавляет:

"Некоторые юнкера смешивают ее с бардашным танцем ойрой..."

и тотчас его быстрые глазки подозрительно обегают лица всех юнкеров и горе тому, кто не удержался и фыркнул,

неудовлетворительный балл ему обеспечен. Тем же, кто, не моргнув глазом, слушал его с каменным лицом,

он ставил 10, 11 и даже все 12 баллов. Про него ходила легенда, что несколько лет тому назад

(причем точно указывались дата и даже час) он, придя домой и увидев повешенные на окне новые занавески,

улыбнулся... Это была его последняя улыбка и с тех пор он никогда не улыбался.

Выпускник мирного времени (выпуск 1910 г.) вспоминал:

«Мы как-то задали вопрос доктору Чернявскому на уроке гигиены:

"Правда ли, что свежий хлеб нельзя есть, он, будто бы, вреден?"

Ответ был:

"Хиба вреден, что яго много заядают"

Пришел на экзамен и тасует билеты; наше внимание, конечно, все устремлено на те неизвестные нам карточки,

которые будут решать наши ответы. Он говорит:

"Что-то тихо сядите, плохая примета".

Так как на уроках обыкновенно шутили и говорили на разные темы.»

При посещении нашего лагерного лазарета, Великий князь Константин Константинович сказал доктору Чернявскому,

что здание плохо выглядит. На это он ответил:

"Что же Вы, Ваше Императорское Высочество, хотите, чтобы здание, намазанное г... блестело?"

Полковник Попов, гроза юнкеров в военное время, зашел в лазарет зачем-то. Дежурный по лазарету растерялся

и скомандовал:

"Встать, смирно!"

На что все больные вскочили и вытянулись. Полковник Попов сказал:

"Здравствуйте, господа!"

На что больные юнкера ответили громогласно:

"Здравия желаем, Ваше Высокородие!"

В этот момент послышался голос доктора Чернявского:

"Какая там ж... здоровается здесь с больными?"

И затем, уже приблизившись к полковнику Попову, сказал, что никто не имеет права здороваться с больными

в лазарете.

"Забирайте их и здоровайтесь у себя"

Согласно инструкции, никто не имеет права нарушать покой больных.

В классном коридоре проходил доктор Чернявский и кто-то из юнкеров сказал вполголоса:

"Тише, идет Макака!"

Он остановился и сказал:

"Я не "макака", а статский советник доктор Чернявский".

На экзамене, пишет юнкер выпуска 1 сентября 1915 года, я вытащил билет о дыхании. Дело было в училищном парке,

под соснами, а потому, с помощью других, удалось еще раз прочесть, но каково же было мое изумление, когда он,

глядя на меня своими глазками, спрашивает, как происходит пищеварение?

Он обыкновенно выслушивал нескольких юнкеров. Я проронил, кажется, два-три слова и замер, как статуя.

Глядя на мои младшего портупей-юнкера погоны, он сказал:

"Да это начальство! Сядите!"

Я пошел, получив 10 баллов. Бывали случаи, что "носильщики" или "санитары" юнкера получали по 8-9 баллов,

а тот, кто лежал 10, 11 и 12 баллов; лица же медицинского факультета и другие, знающие латинский

язык и думавшие показать свои знания, были беспощадно им срезаны.

Все вышеизложенное является истинной былью, а не фантазией. Гигиену и подачу помощи доктор Чернявский прекрасно

преподавал, и я думаю, что у него не было недовольных. Он так же, как и полковник Мастыко, в особо тяжелых

случаях увеличивал свою отметку, дабы поддержать юнкера, попавшего в беду.

Можно смело сказать, что учебное начальство, как и строевое, было выше всех похвал и знало свое дело.

Были разные методы, характеры и требования лекторов. Никто из нас не мог делать, что хочет, и вольнодумствовать.

Нужно было делать точно то, что они требовали, ибо в противном случае мы подвергались взысканиям.

Да и неудивительно! Ведь программа по военным предметам не была сокращена; из программы мирного времени

были выброшены: Военная история, География и др., но сократить тактику, фортификацию, уставы,

топографию нельзя было. Отсюда вытекает, что лекторы, как и юнкера, были перегружены работой

в течение 4-х месяцев. Критиковать их работу мы не имели никаких оснований. Они дали каждому юному

офицеру необходимый запас знаний, а на фронте уже каждый должен был считаться с действительной обстановкой

на месте и особенностями неприятеля.

О напряженности занятий в военное время вспоминает юнкер выпуска 1 сентября 1915 года:

"В училище служили науке не за страх, а за совесть. Наставники старались передать юнкерам в удивительно

короткий срок возможно полнее необходимые офицеру знания, и юнкера "грызли гранит науки" не 8-часовым рабочим днем,

а 16-часовым. На старшем курсе нам разрешалось вставать за 1-2 часа до побудки и этим разрешением

многие пользовались. Наш выпуск был, насколько помню, в 313 юнкеров, из них только 6 окончили по II разряду.

Особую любовь и уважение я сохранил к преподавателю Администрации полковнику Мастыко. Он не только увлекательно

вел преподавание своего предмета, но в рассказах и беседах давал нам много указаний, как молодой офицер

должен вести себя в обществе и на улице, чтобы не ронять своего достоинства и охранять честь мундира...".

Согласно сведениям воспитанников, можно сказать, что преподаватели выполнили честно и благородно свой долг.

Занятия гимнастикой.

Прекрасный манеж имел гимнастический городок, на котором были подвешены и прикреплены: канаты, шесты, лестница,

турник; к нему прилегала довольно высокая деревянная горка; нужно было уметь на нее взбегать и с нее сбегать.

Для некоторых это было очень и очень тяжело, но все же возможно сначала с помощью двух юнкеров, которые буквально

втаскивали не умеющего взбежать.

Был еще высокий передвижной забор (нет сведений о высоте), на который нужно было влезать с разбега ударом об него

правой или левой ноги, одновременно схвативши верхнюю доску забора, а затем, уже подтянувшись на руках перейти

в упор на поясе и, перебросив обе ноги и корпус, соскочить на землю (пол манежа был твердый земляной). Этот забор

многим и многим не давался легко, за что, конечно, получали "наряды в не очередь"

Проделывали вольные движения и на снарядах (параллельные брусья, турник и лошадь с ручками). Прыгали в длину и

в высоту. Скончавшийся в Германии юнкер выпуска 1910 года пишет:

"Мне, как окончившему реальное училище, а не кадетский корпус, строевые занятия давались нелегко, особенно манеж

с его утренней гимнастикой".

Юнкер выпуска 1911 года так описывает:

"Ежегодно из выпускных юнкеров 15 лучших гимнастов отправлялось на Высочайший смотр в Царское Село и затем

уже производились в офицеры. Самым лучшим гимнастом был юнкер 4-й роты Сергей Лепевец. Он ходил на руках почти

так же, как и на ногах. Юнкера всех военных училищ репетировали программу гимнастических упражнений

перед Высочайшим смотром. 15 Алексеевцев (в том числе и я) остановились в Константиновском артиллерийском

училище на Дудергофском озере. Я, между прочим, попал под арест у Константиновцев за то, что после вечерней

зари катался на лодке Дудергофского озера, и сидел в юнкерском карцере одни сутки."

Этого же выпуска другой юнкер пишет:

"Тот, кто из юнкеров последующих выпусков заходил в прежнее помещение (рядом с манежем и под лазаретом) мог

видеть на стене в рамке призы за гимнастику:

Лепевец - 2-й приз

Одиноков Николай - 3-й приз"

Юнкера выпуска 1 сентября 1915 года:

"Наша полурота, имея во главе своих офицеров, брала этот забор без всяких затруднений... нелегко было с

прыжками в длину через лошадь. Нужно было перескочить, ибо в противном случае ожидало наказание

"под винтовку" (или, как говорили солдаты, "мушку сушить")"

Стрельба из винтовок.

Обучение стрельбе из винтовок было поставлено настолько образцово, что стрельба мирного времени всегда

почти превосходила стрельбу Александровского и Тверского училищ. Вот, что пишет юнкер выпуска

1 октября 1914 года:

"Муштровка была поставлена отлично. Шли соревнования с "Александронами", и мы их били, как по строю, так и

по стрельбе. С состязательных стрельб училище ряд лет возвращалось к себе в лагерь с их оркестром. Из нас

получились хорошие стрелки".

Юнкер выпуска 1908 года вспоминал:

"В мое время стрельба у нас была лучше, чем у Александровцев".

Юнкер выпуска 12 июля 1914 года:

"Состязания в стрельбе между Александровским, Тверским и нами и, как всегда, триумфальное возвращение

в лагерь с оркестром Александровского военного училища, призами и бунчуком".

Юнкер выпуска 1909 года из Югославии:

"На стрельбу водили довольно далеко по Ходынке, где я любил сидеть в блиндаже "махальщиком" (показывал промахи

и попадания); мне очень нравилось, когда пули "жужжали" над головой".

Юнкер 1 декабря 1914 г. пишет:

"В первый день мы стреляли стоя, с колена и лежа по неподвижным мишеням, конечно, разных размеров и на

различные дистанции; второй день - лежа по движущимся мишеням и третий день - по внезапно появляющимся мишеням,

изображающим пехоту и атакующую кавалерию. Как всегда, рота Цесаревича шла по стрельбе впереди, редко кто

из наших юнкеров попадал не все пять пуль. Полезные и похвальные традиции крепко держались и при нас,

пробывших еще только два месяца в училище"

Было обучение и стрельбе из револьверов системы "Наган" в большие круглые призовые мишени. Начиналась

стрельба по сигналу горниста "Заряди, наведи, попади!". Лучшим стрелком, без всякого преувеличения,

был капитан Ткачук, бывший юнкер нашего училища, попадавший из нагана на 25 шагов в спичечную коробку.

Никаких призов и соревнований с другими частями в военное время не было. Во время двухсторонних маневров юнкера

получали холостые патроны, из которых палили, особенно ночью, во всю, и прекратить огонь представляло

большое затруднение для начальства. Страсти доходили до крайнего предела. Каждая сторона считала себя победительницей.

Верховая езда.

В военное время в училище было от 16 до 18 верховых лошадей для обучения юнкеров верховой езде. В мирное время

были штабс-ротмистры Ознобишин и Карнович, а в военное время - поручик Кузьмин (Гвардейского запасного

кавалерийского полка). Занятия производились на мягком грунте, так что падения не имели особых последствий.

Лошади были прекрасно откормлены и с радостью, гарцуя на месте, поджидали нас, большинство из которых

никогда не ездило верхом. Лошадь это сразу же чувствовала, давая себе полную свободу.

Нас рассчитали на первый и второй и, по команде поручика Кузьмина "Садись!", первые (уже не помню точно)

или вторые номера должны были под-уздцы выводить свою лошадь вперед, на определенную дистанцию и затем

уже садиться. Вот тут-то лошади и делали, что хотели. Мало кто сел в седло, а если и сел, то был немилосердно

сброшен избалованными лошадьми, прекрасно чувствовавшими своих седоков. Повсюду слышалось "тпру!" и "ну!", но

в то же время был и грозный оклик поручика Кузьмина:

"Здесь вам не кучерская езда, а верховая! Здесь нет ни "тпру" ни "ну"!"

Время от времени его длинный хлыст (длинная, тонкая гибкая палка, на которой был прикреплен длинный шнурок)

издавал как бы выстрелы, от чего лошади летели еще быстрее.

Иногда, весьма редко, попадало и по спине юнкера, но это ничуть не сердило, но, наоборот, вызывало смех.

Поймать лошадь, которая носилась галопом и бросала задом, было делом нелегким, и конюха часто выводили нас

из тяжелого положения.

Всего давалось от 10 до 12 уроков за 4 месяца. Мы должны были ознакомиться с самым главным, что было необходимо

пехотному офицеру, а, конечно, не офицеру кавалерии. Во время уроков верховой езды поручик Кузьмин

всем падающим кричал, что не нужно делать "вращения на пупе". Как было поставлено дело и сколько уроков

всего было в мирное время, нам не суждено знать за отсутствием сведений от юнкеров мирного времени. Падали мы,

главным образом, не только из-за избалованных лошадей, но и от своей неосторожности, забывая

держаться "шлюзами" при исполнении на рыси вольных движений. Стременами не разрешалось пользоваться, равно,

как и держаться за луку. Нет ничего удивительного, что мы часто копали "редьку", как говорят кавалеристы.

Все же от этой езды осталось хорошее воспоминание и, будучи уже на фронте, в пулеметной команде, сев на

маленькую серенькую сибирскую лошадку, я совершенно свободно ехал рысью. Учение не пропало даром. Не кавалерист,

но все же мог ездить, не уставая и не портя, лошади спину и бока. Для езды выдавались кавалерийские рейтузы,

которые очень нравились юнкерам.

Караульная служба.

В мирное время училище несло службу на зимних квартирах, особенно в годы 1904-1905

в церкви были доски и с именами в крамоле убиенных, но об этом нет данных, а в военное время, осенью 1914 года,

несло караульную службу при посещении Москвы Государем Императором Николаем II. В лагере же служба неслась

небольшая, а именно, в виде переднего и заднего караулов, у знамени и порохового погреба.

В караул назначались 3 юнкера часовыми и младший портупей-юнкер караульным начальником и разводящим

(ефрейторский караул). Тот же состав и для заднего караула, но там караул не вызывался "вон", как на переднем.

При приближении начальника училища или дежурного офицера по училищу, часовой кричал:

"Караул, вон!"

Караул "пулей" строился перед знаменем развернутым фронтом 4 часовых и своего караульного начальника,

брал "на-караул", а затем караульный начальник брал "к ноге", шел навстречу начальнику и в двух шагах перед ним

останавливался, брал "на-караул" и рапортовал:

"Ваше Превосходительство! В карауле Его Императорского Величества при лагере Алексеевского военного училища

на посту состоит: юнкеров - 3, портупей-юнкеров - один. В карауле и на посту до сего времени происшествий

никаких не случилось"

Затем шаг в сторону для пропуска начальника, который громко говорил:

- Здравствуйте, господа!

- Здравия желаем, Ваше Превосходительство!

- Спасибо за службу, господа!

- Рады стараться, Ваше Превосходительство!

Затем Начальник училища расписывался в постовой ведомости, что нашел все в порядке. После 9 часов никаких

команд не подавалось.

В пороховом погребе хранились боевые патроны для винтовок и револьверов. На зимних квартирах знамя стояло

на квартире Начальника училища. Юнкер выпуска 1908 г. вспоминал:

"Для практики, мы занимали городские караулы. Наша рота была в карауле Государственного Банка и, в случае тревоги,

я должен был бежать к наружному входу и никого через него ни впускать, ни выпускать. Стоял я часовым у

банковской кассы. Приезжал посмотреть караул Помощник Главного Начальника Военно-учебных заведений

генерал Лайминг, носивший нашу училищную форму. Как-то мы были приглашены на вечер в собрание

Несвижского 4-го гренадерского полка,

которым прежде командовал наш начальник училища генерал Горбатовский. Было нас 8 юнкеров, и под утро полк

отправил нас домой на своих лошадях. Последствия были самые неожиданные - через несколько дней роту

выстроили в отпускных мундирах. Оказывается начальник училища, бывший тогда у несвижцев, заметил, что полы

мундиров некоторых юнкеров были короче положенных по форме. Таковые были измерены и приказано

всем "укоротившим" их - снова удлинить. Наш портной, их "укорачивавший", дважды заработал. Наказания на

нас никакого наложено не было."

Бал училища.

Учителем танцев был штатский человек, фамилию которого до сих пор не удалось установить. Занятие было обязательным

в мирное время: три урока в неделю говорят одни и один - другие. В военное время не было никаких уроков.

Самое главное то, что каждый был обязан уметь танцевать. Показать это умение предоставлялось в день училищного

праздника 22 октября или 5 октября, в день именин нашего Шефа Цесаревича.

Юнкер выпуска 15 июня 1908 года так пишет:

В день Тезоименитства Наследника-Цесаревича-Шефа училища был молебен в церкви училища и парад. Манеж

украшался зеленью елок, так что превращался в зимний сад. Устраивалась большая сцена, ставились отрывки из опер.

Были очень хорошие артисты из юнкеров. Руководил этим Капитан Горовой (преподаватель химии). Он очень хорошо

исполнял арии из разных опер. Фельдфебель 3-й роты старший портупей-юнкер А. Тиминский был прекрасный художник,

писал все декорации и сам принимал участие в спектаклях; столовая (впоследствии 5-я рота), сборный зал (6-я рота)

и все помещения рот были украшены тропическими растениями и всюду били фонтаны из духов и одеколона

(парфюмерные фабрики давали их бесплатно для рекламы).

На вечерний бал приглашались институтки старших классов из двух Московских институтов, все в белых

передниках. Их приводили классные дамы. В стенах же училища им предоставлялась полная свобода -

танцевали далеко за полночь. Было, конечно, и обильное угощение. Играл военный оркестр какого-то полка.

Манеж представлял зимний сад, аллеи имели скамейки, диванчики... По окончании спектакля и концерта,

манеж и ротные помещения служили местом гулянья юнкеров с институтками. По скончании торжества институтки

под командой своих классных дам уезжали домой. Видно было, как не хотелось им уезжать.

Юнкер выпуска 12 июля 1914 года так скромно описывает:

"Учение и муштровка скрашивались балами вне училища и нашим годовым балом, когда танцевали в зале

(столовой) и манеже, и классы превращались в буфет и сады. Приглашенные получали программу в виде нашего

погона и брелок "погончик". В военное время тоже был бал, но не могу точно сказать, в 1915 или же в 1916 году,

на зимних квартирах. Память изменяет. Были также приглашенные и манеж представлял зимний сад."

Жизнь в лагере.

Перед выступлением в лагерь на Ходынку мы были построены на плацу училища, и был отслужен молебен. Затем,

под звуки духового оркестра (в мирное время -

Астраханского 12-го гренадерского полка

или же Александровского военного училища, который состоял также из солдат для обслуживания двух военных училищ)

двинулись походным порядком из Лефортово на Ходынку - Серебряный Бор - через всю Москву. На мне было все

снаряжение, скатка и винтовка без штыка (штыки все были отправлены в действующую армию). Нелегко было первый

раз в жизни делать такой большой (12-13 верст) переход, тем более имея очень маленькую подготовку,

но горячее желание быть офицером, облегчало все.

Винтовки несли по городу "на плечо", а за городом - "на ремень" и пели по дороге песни. Никогда не забуду,

как мы, выходя со двора училища в образцовом порядке в колонне "по отделениям", поравнялись с санитарным

вагоном трамвая, в котором сидели и стояли раненые пленные австрийцы. По их лицам было видно, что они в

первый раз видят такое богатырское русское единство. Начальство еще заранее просило, чтобы юнкера постарались

во всю, в особенности при проходе через Москву. Всякая просьба начальника равносильна приказанию, а

потому у каждого было чувство радости и военной гордости.

На привале можно было поправить снаряжение, покурить и оправиться. Москва нас видела в этот день во всей

славе и красоте. И неудивительно, ибо шло будущее офицерство. Сколько времени продолжался поход, уже не помню,

да это и неважно. Придя в лагерь на Ходынку, и проходя мимо других частей, мы слышали неизменный марш

Военно-учебных заведений. В Русской императорской армии был прекрасный обычай (традиция), а именно:

каждая часть (например - полк), проходя мимо другой части, играл полковой марш этой части. Это было

взаимное воинское приветствие.

В лагере все наши 5 рот расположились в бараках (бревенчатых), а также и в бараках Тверского кавалерийского

училища, которое в военное время не приходило в лагерь на Ходынку. В мирное время они приходили походным

порядком с хором трубачей из Твери. Наше училище их встречало в разомкнутом строю, и Тверцы, спешившись,

входили в ряды Алексеевцев. Затем, все строем шли в столовую (навес крытый, со столами и скамейками), где

их угощали обедом, во время которого играл их хор трубачей. Начальство их также обедало с нашим начальством.

Дружба с Тверцами была безграничная. С юнкерами же Александровского военного училища, "Александронами",

(они нас называли "Алексепупы"), жили не дружно. Не знаю почему, но это так сложилось.

В этот день, то есть с 13 на 14 мая, я спал, как убитый. На утро я увидел, что "моя жена" - винтовка

(или, как солдаты в шутку называли "вторая жена") была вся белая. Ночью был страшный холод и сталь винтовки

покрылась инеем. Барак, хотя и был бревенчатый, но холод стоял дьявольский, хотя и было 14 мая. Пришлось,

прежде всего, вычистить и смазать винтовку, дабы она не покрылась ржавчиной.

А вот еще маленький эпизод, записанный юнкером выпуска 1 октября 1915 года.

О возвращении из лагеря в Москву на зимние квартиры в конце августа в полном боевом снаряжении, с

винтовкой "на плечо", имея всего только две остановки, минут по десять, чтобы оправиться и покурить, стоя

вольно и не выходя из рядов. Забавно то, что во время остановки на одной из улиц Москвы, бабы-торговки

и еще какие-то женщины в платках, думая, что нас "таких молодых" гонят на фронт, начали совать в руки булки,

колбасу, папиросы, яблоки и другую подобную снедь и мы благодарили и принимали все это, не желая обидеть их,

их порыва от чистого сердца, своим отказом. За переход из лагеря получили редкую благодарность

командира батальона полковника Попова за блестящий переход.

Лагерь училища был расположен недалеко от села Покровское-Стрешнево (имения княгини Глебой-Юрьевой-Стрешневой в

десяти минутах ходьбы от лагеря) в сосновом лесу "Серебряный Бор" следующим образом: вдоль передней линейки,

параллельно ей, стояло в два ряда восемь светлых больших (без потолков) бараков на высоком фундаменте, каждый

на полуроту; сзади - восемь меньших бараков - умывалки.

На правом фланге, перпендикулярно передней линейке, в особой крытой стойке помещалось знамя в чехле, позади

него палатка для переднего караула и большие часы, установленные на деревянной тумбе. Перед этими часами,

спиной к комнате дежурного офицера с открытой верандой, ежедневно выстраивались стоящие "под винтовкой", число

которых часто доходило до хорошего взвода. Позади дежурной комнаты помещение юнкерской чайной и лавочка,

представлявшая собой деревянный киоск, с трех сторон окруженный простой верандой со стоящими на ней

столиками для чаепития.

Сбоку чайной находилась площадка с гимнастическими снарядами: лошадью с ручками, турником, кольцами,

горкой и т. д. Сооружения для полевой гимнастики - заборы, ямы, столбы, бревна - находились на краю

лагерного расположения, за бараком 5-ой роты; там же были блиндажи для практических занятий по фортификации.

За ротными бараками, в глубине, был большой навес без стен, служивший лагерной столовой, за ним разные

хозяйственные постройки: кухня, цейгаузы, пороховой погреб (задний караул), помещения для прислуги и, наконец,

запретная зона - офицерские дачи и флигеля, в расположении которых юнкерам появляться строжайше запрещалось.

Весь наш лагерь был расположен на опушке чудного леса с громадными вековыми деревьями, продолжением которого

являлся знаменитый "Серебряный Бор". Перед передней линейкой открывался вид на нескончаемое поле, прямо

находилось стрельбище, а несколько влево были видны мачты искрового телеграфа и тыл Гренадерских лагерей.

"Серебряный Бор" и окрестности станции Покровское-Стрешнево были наводнены дачницами, по большей части