Донской 17-й казачий полк.

Старшинство:

Донской казачий Рыковский полк (1820 г.)

Якова Бакланова полк (1850 г.)

Донской 17-й казачий полк являлся прямым наследником Донского казачьего Рыковского полка, который

был сформирован в середине 1820-х годов. Рыковский полк принимал участие в Турецкой войне 1828-1829 гг.

26 мая 1835 г. на основании нового положения о

Донском казачьем войске был сформирован Донской казачий полк № 17. Периодически этот полк созывался в строй

и распускался на льготу. Также менялся

его текущий номер, в зависимости от свободного номера полка при созыве. Кроме номера в названии полка

также положено было означать и имя его текущего командира. Полк этот долгое время находился на Кавказе

и принимал участие в походах против горцев.

Факты из жизни генерала Бакланова Якова Петровича.

Яков Петрович Бакланов родился 15 марта 1809 г. в станице Гугнинской (недалеко от

Цимлянска). Отец его за долгие годы дослужился от рядового казака до первого

офицерского чина - хорунжего. Первый офицерский чин давал право потомственного дворянства.

Отец Бакланова, вернувшись с

войны 1812 г.

домой, после непродолжительного отдыха,

взял с собою восьмилетнего сына в поход в Бессарабию, чтобы «приучить с сызмальства

к суровым условиям казацкой походной жизни». В полку Яшка немного научился грамоте.

Яков Петрович Бакланов (1809-1873) русский генерал-лейтенант, герой Кавказской войны.

Юный Яшка Бакланов в три года ездил по двору на коне, в пять уже скакал по улицам

станицы. Когда в станицу пришла скорбная весть, что умер атаман Платов, девятилетний

Яша заплакал. Мать упрекнула его:

«Какой же ты казак! Казаки разве плачут…»

«Плачь, плачь, сынок, - неожиданно возразил отец. - Какого потерял Дон атамана!

Да только ли Дон! Россия потеряла. Не будет более такого…»

«А вот будет! Будет! – воскликнул Яшка. - Вырасту и буду таким!…»

В пятнадцать лет Яков начинает службу урядником. Молодой Бакланов, не по годам

возмужавший, был первым в стрельбе из ружья и рубке шашкой. Лихой наездник, джигит.

Через год после поступления на службу урядник Бакланов покидает родную станицу,

отбывает с полком в Крым на сторожевые дела. Служба была не из легких. Бакланову редко

удавалось попасть домой на побывку. В один из приездов домой, как и полагается

казаку в его возрасте, Яков женится на простой казачке.

В 16 лет Яков был зачислен в казачий полк Попова. В этом же полку командовал сотней

и его отец Петр Бакланов. Рослый, могучего телосложения Яков Бакланов под руководством

старых казаков превратился в лихого наездника, умело владеющего пикой и шашкой.

Первым боевым походом Якова Бакланова стала

Турецкая война 1828-1829 гг.

За проявленную доблесть получил

офицерский чин - хорунжий. В боях под Браиловом, при взятии Бургаса и при переходе через Балканы, Яков Петрович

показал себя отличным бойцом и храбрым казаком. Правда, за излишнюю пылкость и чрезмерную, граничащую с безумием

храбрость, получал от отца особую «награду». Командир полка собственноручно дубасил по спине ногайкой сына,

как позже об этом признавался сам Бакланов-младший. Отчизна, в отличие от отца, отметила храброго казака

орденами Св. Анны 4-й и 3-й степеней.

В 1831 г. донцы, вернулись к себе на родину, на Дон.

На Кавказ Бакланов приехал в 1834 г. будучи сотником Донского казачьего войска и поступил в казачий полк

Жирова войск генерала Григория Христофоровича Засса. С этого времени две незаурядных личности, Шамиль и

Бакланов, будут соперничать вплоть до 1859 г. В тот период инициатива в войне целиком принадлежала мюридам Шамиля,

и генерал Засс решил взять инициативу в свои руки. Вскоре казачий полк Жирова перешел реку Кубань и предпринял

ряд превентивных ударов по горцам, жившими между реками Кубань и Лабою. Здесь Бакланов впервые узнал,

что такое

Кавказская война.

Первой серьёзной экспедицией, положившей начало кавказской известности Бакланова, была экспедиция в июле 1836 г.,

предпринятая для истребления закубанских аулов между реками Псефиром, Лабой и Белой.

Преследуя на протяжении 10 вёрст вчетверо превосходящий отряд горцев, отряд Бакланова выдержал множество

контратак неприятеля и израсходовал все патроны. Выбрав удобный момент, близ Вознесенского укрепления

ударил в пики, опрокинул неприятеля и преследовал более 15 вёрст, истребив его почти полностью.

Бой у Чамлынского укрепления.

Яков Петрович неоднократно отличался в кавалерийских и рукопашных схватках, прославившись не только отвагой,

но и исполинской силой.

Особую славу молодой казак приобрел после одной стычки с черкесами, когда, отбив за день несколько атак,

Бакланов совершил дерзкий и отчаянный поступок - прибегнул к психологическому фактору: убедил уже было

приготовившихся к гибели казаков своей сотни, что раскаты грома начинающегося дождя – это гром пушек подмоги,

идущей на выручку. В результате чего отряд врезался в гущу отходивших после очередной атаки черкесов и

наголову разгромил их. Вскоре за свои подвиги по личному представлению Засса Бакланов был награжден

орденом Св. Владимира 4-й степени.

Бой у Чамлынского укрепления характеризовался особо жестокой рубкой, ни казаки, ни горцы не хотели уступать.

Исход схватки решила резервная сотня, которая в решительный момент боя с пиками наперевес ударила во фланг

горцам. Черкесы дрогнули и пустились наутек, казаки пошли вдогон. Бакланов помчался вперед, остановить

увлекшихся погоней казаков. Скача по лесу, он попал в засаду. Четверо спешенных горцев поджидали его.

Раздался залп, и лошадь под ним была убита. Яков Петрович оказался один в лесу, против четверых горцев.

Увидев перед собой богатыря, черкесы на мгновение оробели. Это замешательство им дорого обошлось. В двоих

Бакланов разрядил свои пистолеты, третий пал от подоспевших ординарцев, четвертому удалось скрыться.

Командир Донского 20-го казачьего полка.

В 1837 г. Яков Петрович получил чин есаула и был откомандирован на Дон.

В 1839 г. переведен в учебный полк, где казаки должны были изучать новый устав. В будущем служба в этом

полку принесла ему немало пользы.

В 1845 г. в чине войскового старшины Бакланов был назначен в Донской 20-й казачий полк и в 1846 г. стал

его командиром.

Будучи командиром полка Бакланов раскрывается как неординарная личность. Он не только бесстрашный казак-рубака,

но и мудрый дальновидный военачальник. Изначально донские казакине не пользовались особой популярностью на Кавказе.

Дончан распределяли по разным полкам, считалось, что привыкшие к степным условиям, донские казаки не имели

опыта ведения войны в горах. К тому же к местному климату также не могли приспособиться, часто болели.

Донских казаков раздавали в качестве ординарцев, вестовых и т.д. За короткий срок Бакланов сотворил чудо.

Первым делом он собрал всех земляков дончан под свое единоначалие, не останавливаясь ни перед чьим

авторитетом. Затем установил в полку жесткую дисциплину, карал своих подчиненных за, казалось бы,

самые незначительные промахи и просчеты.

В подчиненном полку Яков Петрович организует боевую учебу и специально для этого выделяет 7-ю учебную сотню.

В основном набирались в нее младшие командиры - урядники. Казаков обучали разведывательной службе, саперному

и артиллерийскому делу. Лучшей школой Бакланов считал непосредственное участие в бою, пусть и малозначительном.

В сражениях учебная сотня выполняла роль авангарда или резерва.

Из лучших стрелков и наездников при полку была сформирована пластунская команда (разведывательная рота). До Бакланова

в донских полках пластунских команд не было. С прибытием на Кавказ казаки его полка переоделись в черкески.

Бакланов перевооружил полк - все казаки имели трофейное оружие. Очень быстро Донской 20-й казачий полк

стал лучшим полком на левом фланге Кавказской линии.

По системе своего наставника Засса, Яков Петрович создал целую сеть агентов из числа местного населения. Они

сообщали ему о планах наибов Шамиля. На содержание их Бакланов не жалел собственных средств. Следуя букве закона

местного горского менталитета, Яков Петрович не гнушался набегами и разбоями. Набеги или экспедиции в целом

одобрялись и проводились по приказу из Петербурга, но Бакланов в этом деле отличался особой отвагой.

Сам Яков Петрович подсчитал, что за время экспедиций отбил у местного населения 12 тысяч голов крупного

рогатого скота и до 40 тысяч овец. Грабили преимущественно села сторонников имама Шамиля и без подобных

действий во время

Кавказской войны

невозможно было обойтись.

Заботясь о подчиненных, Бакланов требовал от них строгого соблюдения боевой дисциплины. Никто в его полку не смел

во время боя покинуть рядов; легко раненые должны были оставаться во фронте, те, кто лишился лошади, должны были

биться до той поры, пока не добывали себе новой. Наставляя казаков перед боем, Яков Петрович говорил:

«Покажите врагам, что думка твоя не о жизни, а о славе и чести Донского казачества».

Обучив и сплотив казаков полка, Бакланов со своими донцами стал наносить превентивные удары по чеченским аулам.

В боях и вылазках Яков Петрович лично водил казачьи лавы на горцев. Организуя боевую работу, он умело использовал

агентурную разведку, тщательно изучал местность и тактику противника. Имя войскового старшины Бакланова очень

скоро стало страшным для всех непокорных. В немалой степени этому способствовали демонстративное бесстрашие,

решительные, а подчас и жестокие действия славного казака.

Горцы прозвали его «даджала» - дьявол. Но Яков Петрович не обижался, а наоборот, всячески поддерживал

свою «дьявольскую» репутацию. Однажды горцы попросили казаков показать им Бакланова. Они хотели убедиться,

правда ли, что грозный Баклан-паша - это черт. Когда об этом доложили Бакланову, он вымазал сажей свое

лицо и кисти рук, велел ввести гостей. Горцы вошли. Яков Петрович сидел весь черный и дико водил глазами,

затем поднялся и медленно стал приближаться к гостям, при этом оскалившись и щелкая зубами.

Испуганные горцы шарахнулись из комнаты…

Бакланов кидался в самую сечу боя и выходил целым, даже будучи тяжело раненым он оставался в строю, все это

внушало мысль не только горцам, но и казакам с солдатами, что он заколдованный, заговоренный. Однажды горцы

напали на Куринское укрепление, где квартировал полк Бакланова. День был жаркий, и Яков Петрович, пообедав,

лег отдохнуть, сняв с себя абсолютно все, даже исподнюю рубаху.

Вдруг - тревога! Горцы идут на приступ укреплений! Бакланов, как был нагишом, так и вскочил в седло с одной

шашкой, по пути выхватив у ординарца и вторую. И, как древний бог, с двумя сверкающими клинками в руках,

устремился в гущу рукопашной свалки. Двоерукий - так именовали воина наши предки, обоими руками виртуозно

владеющего мечом, саблей или шашкой. В княжеских дружинах и казачьих полках это считалось вершиной боевого

искусства воина.

В следующий раз для психологического воздействия на противника и одновременно поднятия боевого духа казаков

Бакланов вызвал на поединок отважного джигита. В честном бою он одним ударом шашки рассек его до седла.

Окровавленные останки казаки привязали к лошади и отпустили ее в горы - конь найдет дорогу к дому, и тело воина

с почетом придадут земле. Горцы боялись «Баклю» более гнева Аллаха, говорили, что убить его можно только

серебряной пулей. Фраза, приписываемая имаму Шамилю:

«Если бы вы (мюриды) боялись Аллаха так же, как и Бакланова, давно были бы святыми».

Известный среди горцев стрелок Джанем поклялся уложить Бакланова с первого выстрела и похвалялся, что с

пятидесяти шагов разбивает куриное яйцо, на что наслышанные о двухметровом казаке горцы спокойно отвечали,

что Бакланов и в муху попадет шагов со ста пятидесяти. Был назначен поединок. Яков Петрович предстал перед

Джанемом на лошади. В решающий момент чеченский стрелок занервничал и сделал два неточных выстрела. Бакланов,

не спешиваясь, спокойно прицелился и пустил сопернику пулю между глаз. Зрители из числа соплеменников

убитого громкими криками выразили свое восхищение выстрелом Бакланова. С тех пор по Чечне гуляла

издевательская поговорка:

"Не хочешь ли убить Бакланова?"

Казаки, служившие под началом Бакланова, отзывались о нем:

«Командир такой, что при нем и отца родного не надо. Если есть нужда - иди прямо к нему: поможет и

добрым словом, и советом, и деньгами. Простота такая, что ничего не пожалеет, последнюю рубаху снимет и

отдаст, а тебя в нужде твоей выручит. Но на службе, братцы мои, держите ухо востро: вы не бойтесь чеченцев,

а бойтесь своего асмодея: шаг назад - в куски изрубит».

В январе 1850 г. военные действия были перенесены в Аргунь. Необходимо было проложить просеку через Большую Чечню.

23 февраля Бакланов со своим полком прибыл в аул Хасав-Юрт, где собирался экспедиционный отряд. Ночью отряд

выступил в направлении Гойтемировских ворот, с казаками Бакланова в авангарде. До ворот дошли без потерь,

но сами Гойтемировские ворота горцы без боя отдавать не собирались. Здесь скопились значительные силы конных

и пеших горцев. Завидев казаков, конные воины скрылись в лесу, баклановцы же спешились и с пиками в руках

бросились на противника.

Началась рукопашная свалка. Но группа горцев заняла курган и стала обстреливать казаков. Доложили Бакланову.

Обида, что казаки не могут выбить черкесов с кургана, и гнев охватили его. Отрезвив казаков нагайкой, он повел

их на приступ. Курган был взят.

В этом бою казаки потеряли 6 человек убитыми. Горцы оставили на поле боя 17 человек. За этот бой Бакланов

получил чин полковника.

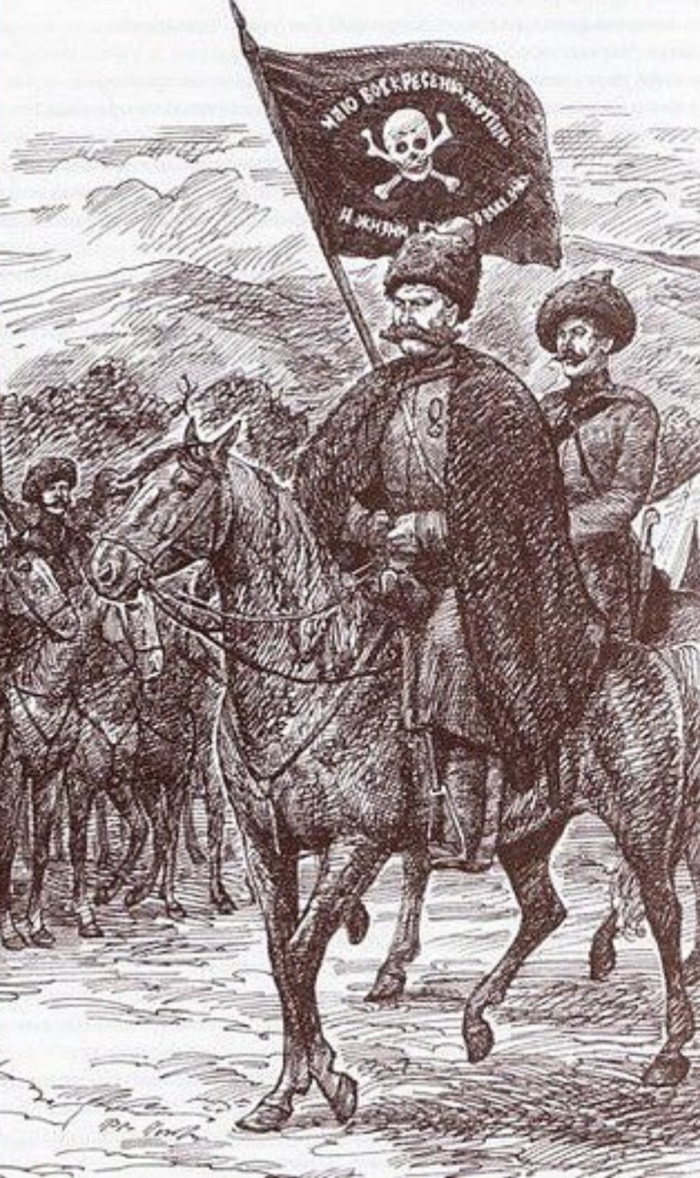

Знамя Донского 17-го казачьего полка.

Весной 1850 г. предстояла замена донских полков. Донской 20-й казачий полк возвращался на Дон, но Бакланов,

пять его сотников и большая группа казаков по доброй воле остались на Кавказе. Яков Петрович получил в команду

вновь прибывший Донской 17-й казачий полк.

Однажды в полк на имя Бакланова пришла посылка.

В ней оказался большой кусок чёрной ткани, на котором был изображён череп с перекрещенными костями

и круговой надписью из молитвы «Символ веры»:

«Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь».

Яков Петрович закрепил ткань на древке, превратив её в личное знамя.

Даже у бывалых казаков этот значок вызывал тягостное чувство, горцы же испытывали от Баклановского

символа суеверный ужас. Один из очевидцев писал:

«Где бы неприятель ни узрел это страшное знамя,

высоко развевающееся в руках великана-донца, как тень следующего за своим командиром, там же являлась

и чудовищная образина Бакланова, а нераздельно с нею неизбежное поражение и смерть всякому попавшему на пути».

Молитва Символ веры - краткое и точное изложение основ христианского вероучения, составленное и утвержденное

на 1-м и 2-м Вселенских Соборах. Череп с перекрещёнными костями в русской культуре носит устойчивое именование

«Адамова глава» и имеет христианское происхождение. Согласно Священному Преданию, прах Адама находился на Голгофе,

где произошло Распятие Христа. По промыслу Божьему кровь Христа омыла череп Адама и в его лице всё

человечество очистилось от греховной скверны, даровав этим возможность спасения. Таким образом,

голова Адама имеет символическое значение освобождения от смерти и спасения в христианском смысле.

Бакланов со знаменем Донского 17-го казачьего полка.

Зимой 1852 г. Донской 17-й полк Бакланова оборонял переправу через реку Мичик, прикрывая отход отряда Барятинского.

Перед Баклановым стала задача задержать натиск противника, дать возможность отойти основным силам, а затем

успеть отойти самому, со своим отрядом. Под прикрытием пехоты Бакланов переправил артиллерию через реку и

поставил ее на удобную позицию. Укрепив таким образом тыл, по условному знаку пехота оставила позиции и бегом

понеслась к переправе.

Горцы, не ожидавшие такого поворота событий, растерялись. К тому времени, когда они сориентировались, пехота

успела переправиться, а артиллерия открыла огонь по наступающему противнику, без риска для своих солдат.

Таким образом Бакланову удалось обойтись без жертв, ни один солдат не был убит. Командование оценило подвиг

полковника

орденом Св. Георгия 4-й степени.

У Бакланова не наладились отношения с прибывшим на Кавказ в 1854 г. новым наместником Н. Н. Муравьевым.

Педантичность нового наместника не сочеталась с пылким характером Якова Петровича. Вскоре Бакланов покидает

Кавказ, берет отпуск и едет домой, на Дон.

1857 г. при новом наместнике Барятинском Яков Петрович снова возвращается на Кавказ. На этот раз ему поручена

должность походного атамана. Однако в основном Бакланов занимается административными делами, а не военными.

1859 г. Яков Петрович становится полным кавалером

орденов Св. Анны

всех степеней и в следующем же году

производится в генерал-лейтенанты.

1861 г. Бакланов - окружной генерал 2-го округа Донского казачьего войска, а в 1863 г. направлен в Вильно,

под начало генерала от инфантерии М. Муравьева (брата Муравьева-Карского). Вопреки слухам о безудержной

жестокости и зверствах по отношению к врагам отечества, Бакланов в Польше, действовал сурово, но

без жестокости. Один раз Бакланов даже вошел в конфликт с командующим Муравьевым из-за проявления милосердия:

«Ваше превосходительство, - оправдывался он перед командующим, - я прислан сюда не мстить, а умиротворять».

В своей докладной на имя Муравьева Бакланов писал:

«В помыслах моих было ослабить в районе моего отдела толки о русской свирепости».

Из-за болезни печени зимой 1864 г. Яков Петрович возвращается к себе домой, где он решил отдохнуть и

полечиться. Летом того же года в его доме в Новочеркасске случился пожар. В огне сгорели все его имущество

и все бумаги. Последующая служба Бакланова проходила в беспокойном Вильненском крае, где он состоял в должности

начальника расположенных там Донских казачьих полков.

В 1867 г. после упразднения должности начальника Донских казачьих полков был зачислен по Донскому казачьему

войску и поселился в Петербурге. Уехал по вызову старого знакомого генерала Кауфмана, которого когда-то

спас от гибели. Перед отъездом в столицу Яков Петрович, словно предчувствуя, что больше не суждено ему

будет при жизни вернуться, прошелся пешком по заснеженным улицам Новочеркасска. Долго стоял у памятника

Матвею Ивановичу Платову. В Петербурге похоронил жену, а потом и сам слег.

В 1873 году после продолжительной и тяжелой болезни Яков Петрович Бакланов, прославленный генерал-казак умер.

Умер в бедности. Похороны его состоялись на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря за счет Донского

казачьего войска.

В 1912 г., канун столетнего юбилея Отечественной войны, останки генерала Бакланова были перенесены из

Санкт-Петербурга на родину, на Дон, и захоронены рядом с прахом другого донского героя, атамана Платова,

в Новочеркасском соборе. Также из Санкт-Петербурга была перевезена и установлена на могиле плита-памятник,

изготовленная в 1783 г. архитектором Набоковым, на средства, собранные по всероссийской подписке.

Памятник представлял собою обломок гранитной скалы с наброшенными на нее буркой, папахой и прочими воинскими

атрибутами, под которыми были высечены названия мест, схваток, в которых участвовал Бакланов: Браилов и Шумла,

Камчик и Бургас, укрепление Вознесенское и Урус-Мартан, крепость Грозная и Карс. И никаких других помпезных

монументов. Наверное, и сам Яков Бакланов был бы против всяческих величественных сооружений. Прошедший с

детства суровую школу жизни казак Бакланов не рожден был для рафинированных и изысканных столичных

почестей ни при жизни, ни, тем более, после смерти.

Военнослужащие

лейб-гвардии Атаманского полка

и лейб-гвардии Донской 6-й батареи у памятника генералу

Я. П. Бакланову на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге после панихиды

в день празднования 100-летней годовщины со дня рождения прославленного донского полководца,

14.03.1909 г., "Стариковский Мир"

В то время памятник Бакланову был намогильным, а после перенесения памятника в Новочеркасск его сделали

монументом, проведя соответствующую реконструкцию. Каменную глыбу с закреплёнными на ней бронзовыми

деталями возвели на гранитный постамент с высеченными на нём названиями мест сражений, в которых

участвовал Бакланов, а каменные шары у основания с натянутыми между ними цепями заменили гранитными столбиками.

На фото первый во 2 ряду справа от памятника, самый высокий - вахмистр батареи Макей Иванович Пастухов, станицы Верхне-Чирской,

в Первую мировую войну стал полным кавалером

Георгиевского креста.

Казаки в Турецкой войне 1877-1878 гг.

1874 г. с Дона на внешнюю службу был вызван очередной Донской казачий 20-й полк.

1875 г. 27 июля полк наименован Донской казачий 17-й полк.

1877-1878 гг. полк состоял в 1-й Донской казачьей

дивизии и под командованием И. И. Шамшева сражался с турками на Дунайском театре войны.

1882 г. 18 августа основной состав полка был распущен на льготу и преобразован во второочередной.

1889 г. 23 марта полк вновь был собран, и этих пор оставался

первоочередным и более на льготу не распускался.

1905 г. полк был командирован в Харьков, где участвовал в подавлении беспорядков.

«Если на маневрах конница переплывала реки – первыми плыли казаки. Они изумляли своей бесстрашной джигитовкой.

Они восхищали легкостью и красотою своего строя, они поражали затейливою игрою заманивающей лавы. Они,

по признанию всех иностранцев, видевших их в мирное время, были единственной в мире, неподражаемой

и несравненной конницей… Они были природными конниками».

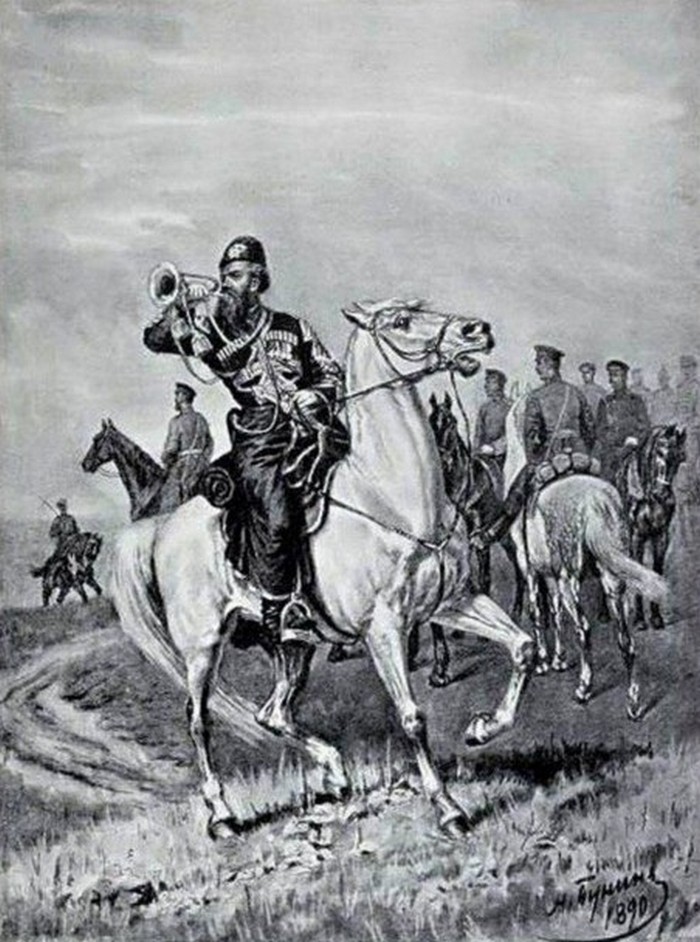

Отбой.

Н. Бунин "Русский военный быт", художественный альбом, 1890 г.

Донской 17-й казачий полк принимал активное участие в Первой Мировой войне. В ноябре 1917 г. был

передислоцирован на Дон для

защиты Временного Правительства от большевиков.

Казачья войсковая подготовка.

Джигитовка - особые гимнастические приемы на лошади, идущей галопом (наметом) и карьером - как разновидность

боевого искусства у казаков, имела очень большое значение. «Цель джигитовки состоит в развитии в казаке смелости

и ловкости, а потому джигитовка необходима для каждого казака.

Джигитовка разделяется на обязательную для всех

казаков, исполняемую с оружием и походным вьюком, и на вольную, которая может быть без оружия и без вьюка.

Джигитовка с пикой относится к разряду вольной джигитовки».

Обязательная джигитовка состояла из следующих упражнений:

-cтрельба с коня и рубка чучел;

-поднимание предметов с земли (с нагибанием направо и налево);

-подъем на коня пешего товарища;

-увоз раненого одним или двумя всадниками;

-соскакивание и вскакивание на коня на карьере (на левую и правую сторону).

К вольной джигитовке относились:

-умение положить коня на карьере;

-скачка о дву-конь и три-конь, с пересадкой с одной лошади на другую;

-скачки группами;

-скачка стоя;

-скачка вниз головой;

-переворачивание на карьере лицом назад;

-скачка сидя задом наперед;

-расседлывание коня на скаку;

-упражнение в джарид (джигитовка с коротким метательным копьем) и другие игры, развивающие

ловкость и лихость всадника.

Тактика боя казачьей лавой.

Кроме порядков построений принятых для кавалерии, казаки должны употреблять еще и строй лавою. Строй этот

следует употреблять как для атаки, так и для маневрирования, избегая столкновения с противником в сомкнутом

строю, утомить его постоянными тревогами или вызвать его на действия разрозненные и на одиночный бой, в котором

казаки при одиночном ловком наездничестве и искусном владении оружием, могут иметь преимущество перед регулярными

кавалеристами, привыкшими к действию в сомкнутом строю, чем к одиночному единоборству. При таком

маневрировании лавою, казаки для поражения противника издали или для того, чтобы его тревожить,

могут производить стрельбу из винтовок, как с коня, так и спешиваясь по одиночке, или по частям, группами.

Военослужащие Донского 17-го казачьего полка.

Для атаки лавою следует подать сигнал поход и затем вести лаву по общим правилам производства атаки.

Атака лавою может быть с места в карьер и постепенная, переходя из одного аллюра в другой. Для перехода

в карьер, как при атаке с места, так и при постепенной атаке, следует вместо команды "марш-марш" подавать

команду гиком; по этому гику командира, вся сотня переходить в карьер и с гиком бросается на неприятеля».

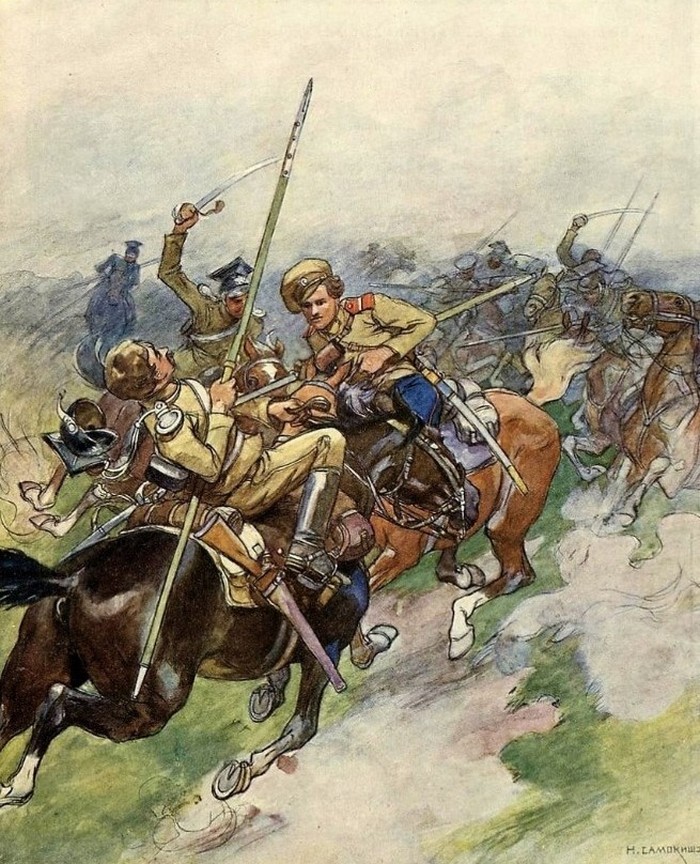

Донские казачьи полки и сотни, рассыпанные в лаву и несущиеся карьером в атаку, с гиком и посвистом,

с пиками и шашками, изготовленными к бою, наводили на противника ужас и панику по всем фронтам

Великой войны, в особенности на его пехоту.

Подвиги казаков, воспоминания очевидцев.

Из интервью пленного венгерского гусара русскому журналисту:

"О, вы, штатский человек, ... не можете представить себе, что такое ваши казаки, когда они летят на нас.

Повторяю, нас было много, и мы готовы были сражаться, но они налетели на нас в один миг, и я не успел

отклониться, как один казак нанес мне сразу три удара: пикой, саблей и кулаком. Как он мог так сразу, не знаю.

Я даже упасть не успел, он схватил меня за шею, в один миг перетащил на свою лошадь и увез. Я очнулся не скоро...

О, ваши казаки ... с ними трудно: они не хотят сражаться, как все, а прямо налетают, палят и берут..."

Рисунок Николая Самокиша

Раненые казаки одной из сотен в интервью журналисту с чувством гордости вспоминают своего урядника

Скакунова, который отличился пленением нескольких неприятельских офицеров. Брать в плен солдат он не любил.

"Как мы в атаку на их кавалеристов идем, он сейчас к нам с просьбой:

"Братцы, вы уж мне офицера представьте."

Скакунов с небольшим отрядом в 15-20 человек налетал на целые эскадроны... в самой гуще зычным голосом кричит:

"Саблей рубить!"

Опять по своему обычаю, до офицера добрался. Тот его из револьвера хотел пристрелить. Скакунов шашкой

ему руку отрубил. Когда увидели австрийские кавалеристы, что их командир ранен, сразу в разбег бросились.

Многих мы положили тогда, а Скакунов раненого офицера без руки к нам в плен привез..."

Великая княжна Татьяна Николаевна в Первой мировой войне.

Во время Первой мировой войны члены Императорской семьи массово отправляли подарки на фронт.

Получавшие их солдаты писали в ответ письма с благодарностями. Множество таких писем сохранилось в архивах.

Например, в Государственном Архиве Российской Федерации хранятся письма воинов к Великой Княжне Татьяне

Николаевне, дочери последнего русского Императора Николая II.

Среди прочих солдатских писем царевне обращает на себя внимание письмо юного казака-добровольца

Николая Князева, служившего в Донском 17-м казачьем полку.

Сын Донского 17-го генерала Бакланова полка, 1-й сотни, доброволец Николай Князевъ.

Снято 1917 г. февраля 3-го дня.

Ваше Императорское Высочество!

От всей души моей и сердца кланяюсь Вам за милость ко мне.

На всю жизнь Ваша доброта будет радостью и гордостью моею.

Позвольте представить Вам мою фотографическую карточку.

Конфеты очень вкусные, у нас таких тут нет.

Мальчик-доброволец 17-го Донского казачьего генерала Бакланова полка 1-й сотни

Николай Князев.

1917 года февраля 3 дня.

Литература.

Д. Г. Булгаковский "Русский солдат на войне в прежнее время и теперь в 1914, 1915 и 1916 гг." типография "Т.ва газ.

"Свет", Петроград, Невский 136, 1916 г.

Материалы по теме.

История Российской империи в медалях.