Виндавский 180-й пехотный полк.

Старшинство полка.

Белинский гарнизонный полк (1711 г.)

Митавский губернский батальон (1811 г.)

Виндавский резервный батальон (1891 г.)

В 1811 г. 17 января из одной роты Рижского гарнизонного полка, сформированнаго 18 февраля 1711 г. в Риге

под названием Белинского гарнизонного полка и штатной роты Курляндской губернии в Митаве был сформирован

Митавский губернский полубатальон в составе 2-х рот.

В этом же году 27 марта к полубатальону прибавили 3-ю роту, и он был наименован Митавским

губернским батальоном.

В 1816 г. батальон наименован Митавским внутренним гарнизонным

батальоном и в 1817 г. приведён в состав 4 рот.

В 1891 г. Митавский батальон получил название Виндавского

резервного батальона. В 1892 г. батальон переформирован в 2-х батальонный полк и наименован 181-м пехотным

резервным Виндавским полком.

В 1898 г. переформирован в четырёхбатальонный полевой полк и назван

180-м пехотным Виндавским полком.

Старшинство полка установлено с 27 марта 1811 г.

В 1911 г. 27 марта полку даровано простое знамя с юбилейной лентой и надписью: «1711-1911».

Офицеры гарнизонных полков Петра I.

Офицеры гренадерских рот Московского пехотного и одного из Петербургских гарнизонных полков, 1726 г.

Реконструкция С. А. Летина по документам РГВИА

Среди пожитков опального Петра Шафирова (дипломат Петровских времен, соратник Петра, в 1723 г. рассорился с

могущественным князем Александром Даниловичем Меншиковым) было обнаружено несколько комплектов офицерского обмундирования:

«Гранодирских шапок бархатных малиновых с позументом золотным и з государственными гербами коваными

серебреными ..., перевезей бархатных малиновых с позументом золотным и серебреным и с медными позолоченными

крючками ..., партупеев бархатных малиновых с позументом золотным ..., лядунок бархатных с позументом золотным

и с медными позолоченными имянами (вензелями)».

По распоряжению Военной Коллегии по три таких комплекта были отданы в 1726 г. в Московский пехотный полк

и в один из Петербургских гарнизонных полков.

Гарнизонные солдаты Петра Первого.

Фузелер пехотных полков Смоленского гарнизона 1721-1725 гг.

4-й номер «Цейхгауза» 1995 г., автор Вадим Егоров, художник Николай Зубков,

реконструкции выполнены при участии Сергея Лётина.

В начале 1720-х годов в Смоленске находились два полка гарнизонной пехоты, подчинявшиеся коменданту города.

Сей последний, когда минули сроки, потребовал обновить обмундирование «гварнизонных» солдат. Напомним,

что в 1720 г. была утверждена мундирная табель, четко определившая расцветку одежды по родам войск:

в пехоте - темно-зеленый с красным

в кавалерии - темно-синий с белым

пуговицы медные.

И вот на фоне этого Высочайше утвержденного единообразия смоленские гарнизонные полки требуют от казны

сукно и приклад согласно своей росписи; получают все; шьются и вскоре показываются публике в таком

вот виде:

кафтаны красного сукна на синей байковой подкладке

обшлага синего (василькового) сукна, судя по «мере» в вершках, средней величины, не очень большие

пуговицы оловянные по 19 штук на каждом кафтане

камзолы синего (василькового) сукна на крашенинной подкладке (крашенина - домотканое грубое полотно,

обычно окрашенное в синий цвет); пуговицы оловянные, также по 19 штук, но

меньшего размера

штаны красные суконные.

Эти яркие краски подернулись траурной пеленой после смерти Петра Великого.

17 февраля 1725 г. императрица Екатерина I повелела во всех полках на дротиках знамен, на офицерских шпагах,

шарфах и протазанах (копье с плоским наконечником и ушками, иногда ошибочно называлась алебардой) носить черный флер; на гобоях и трубах не играть, а барабаны и барабанные перевязи обшить

черным сукном. И выдерживать траур в течение целого года.

Гарнизонные батальоны императора Александра I.

Лейб-гвардии Гарнизонный батальон, обер-офицер 1803-1807 гг. и батальонный барабанщик 1802-1805 гг.,

художник А. Ежов.

В первые годы правления Александра I военнослужащие уже не носили буклей, но волосы еще пудрили.

С первых дней апреля 1801 г. новый император Александр Павлович начал масштабные работы по переобмундированию

войск. По традиции примером здесь служили полки гвардии. Исключение составил Лейб-гвардии Инвалидный батальон,

состоявший из ветеранов, неспособных в полной мере нести строевую службу, и по этой причине находившийся

в тени блистательно парадного фасада развёрнутых линий гвардейских полков.

До весны 1802 г. батальон продолжал носить мундиры Павловского образца согласно табели, утверждённой в 1799 г.

Только 29 марта 1802 г. инспектор пехоты Санкт-Петербургской инспекции генерал от инфантерии граф Татищев

в своём рапорте на имя императора запрашивал:

«Лейб-гвардии в Инвалидном батальоне у нижних чинов сроки мундирным вещам кончились и на построение

новых приняты уже вещи (материалы - прим. авт.); по какой же форме строить в нём мундиры испрашиваю

Высочайшего Вашего Императорского величества разрешения».

На рапорт была наложена резолюция, что строить мундиры по образцу «новых мундиров

Лейб-гренадерского полка».

31 марта 1802 г. командир батальона полковник Муханов получил Высочайший указ, датированный 29 марта 1802 г.

с повелением:

«Строить оному батальону вновь мундиры по покрою новых мундиров

Лейб-гренадерского полку,

с тем отличием, чтобы петлицы и эксельбанты офицерские были серебряные, а у рядовых тесьма гвардейская,

но белая же».

12 мая 1802 г. батальону вернули его первоначальное название Высочайшим приказом:

«Лейб-гвардии Инвалидному батальону велено называться Лейб-гвардии Гарнизонным батальоном»

Правило ношения холодного оружия пехотными частями в мирное время.

Ношение холодного оружия.

В шинели вместо левого кармана делали прорезь, в которую входил эфес оружия, темляк выпускали наружу. Такая

манера ношения холодного оружия применялась в мирное время. На дежурстве и в военное время оружие носили

поверх шинели. Чины полиции и жандармерии всегда носили шашку или палаш поверх шинели, а на поясе

справа-сзади имели в кобуре револьвер.

В 1854 г. была принята походная офицерская шинель, шившаяся по образцу шинелей для нижних чинов.

Именно для этой шинели офицеры получили галунные погоны. А вот шарф и офицерский знак на ней носить запрещалось.

Для ношения под шинелью полусабли у левого кармана делался продольный разрез, а для удобства езды верхом

добавлена разрезная шлица сзади, застёгивавшаяся на пуговицы.

Из наград на походных шинелях разрешалось носить только Георгиевские кресты.

Походные портупеи разрешалось надевать только пехотнымъ оберъ-офицерамъ, стоящимъ во фронте.

Пехотными генералами, штаб-офицерами, полковыми и батальонными адъютантами, которые во фронте должны быть верхом,

походные портупеи не употреблялись. Предписывалось иметь при походной шинели полусабли на обыкновенной портупее,

носимой под шинелью; для чего у левого кармана шинели дедалася продольный разрез.

Выходя из дома, офицер всегда имел при себе холодное оружие. Огнестрельное оружие носилось только на посту

и в военное время. Оружием высших чинов была шпага. Это небольшое легкое оружие было обязательно при

генеральской форме. В кавалерийских частях носили шашки, палаши и сабли.

Шпага XIX и начала XX столетия имела небольшой позолоченный эфес, неудобный для держания и тем белее для боя.

Шпага носилась в ножнах, которые висели на левом боку.

Ножны из плотной лакированной кожи имели внизу позолоченный наконечник, а наверху кольцо с крючком,

которым они прикреплялись к портупее. Ножны вдевались в наплечную портупею, сделанную из черной муаровой

ленты такого размера, чтобы эфес находился несколько выше тазобедренного сустава. Портупея надевалась

под мундир или сюртук. В этой одежде, сбоку вместо кармана, была прорезь, в которую снизу продевался

эфес шпаги. На эфесе полагалась лента - темляк, который выпускали поверх прорези.

В домашнем быту оружие не носили.

Являясь к обеду, ужину или на бал, оружие оставляли в передней. Если офицер приходил с визитом,

то оружие не снимал.

Все виды холодного

оружия носили обязательно в ножнах; ножны прикреплялись к кожаной портупее, которую надевали, пропуская

под погон на правом плече; оружие висело на левом боку, рукоять была чуть выше тазобедренного сустава.

В случаях, когда оружие было на поясной портупее, например сабля у гусар, и нижний конец ножен слегка

волочился по полу, офицер мог поддерживать саблю двумя способами.

Первый состоите том, чтобы, подхватив саблю за гарду (за душку эфеса), безымянным пальцем и мизинцем левой руки

приподнять ее до уровня поясницы. Этим приемом пользовались все офицеры на официальных приемах и аудиенциях.

Оружие при этом способе висит вертикально, что удобно и при медленной ходьбе.

При быстрой ходьбе пользовались вторым способом - подхватывали оружие за середину ножен так, чтобы эфес

был направлен назад-вверх а нижний конец вперед-вниз.

Виндавский полк в Первой Мировой войне.

23 сентября 1915 г. полк принимал участие в освобождении белорусского города Вилейка от германских войск.

Общее руководство освобождением города осуществлял начальник 45-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Павел

Тимофеевич Николаев. Была сформирована штурмовая группа:

Усть-Двинский 179-й пехотный полк

Виндавский 180-й пехотный полк

Новгород-Северский 304-й пехотный полк

5-я батарея 45‑й артиллерийской бригады

3-я батарея 76-й артиллерийской бригады

2 батареи Ивангородского тяжелого артдивизиона.

В ночь с 22-23 сентября бойцы Виндавского полка переправились через водные преграды и на рассвете успели

сблизиться на триста шагов с противником, занявшим высоты юго-западнее города. Утром при поддержке

Новгород-Северского полка, невзирая на убийственный огонь противника, в штыковом бою полк взял высоты

юго-западнее и западнее Вилейки, где и закрепился. К двум часам дня германцы начали предпринимать

отчаянные попытки выбить виндавцев и новгород-северцев с Вилейских высот.

Русская артиллерия сосредоточила ураганный огонь по окраинам Вилейки. Виндавский полк занял окраины города.

Немцы отошли в центр города, упорно цепляясь за каждый дом. Под напором ожесточенного штыкового боя противник

начал покидать город. 1‑й батальон виндавцев вышел на железнодорожную станцию Вилейка. Завязался упорный бой, станция

дважды переходила из рук в руки и осталась за русскими. Операция по освобождению Вилейки и ее окрестностей

с успехом завершилась.

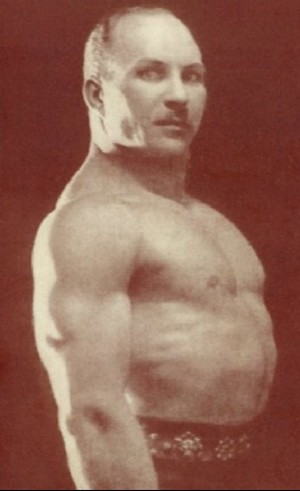

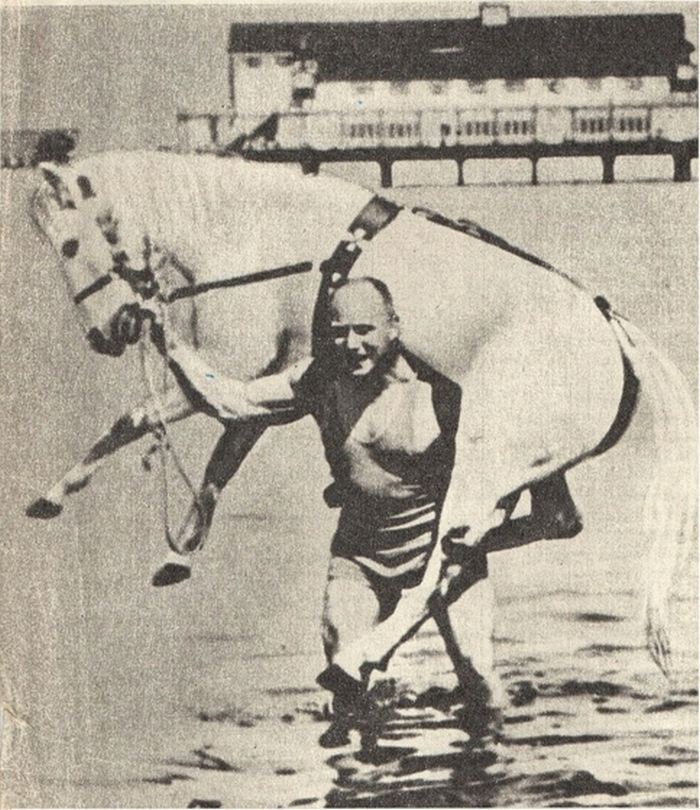

Засс Александр, прогулка с конем

Засс Александр Иванович (1888-1962) - силач Царской России

Засс Александр Иванович (1888-1962) - российский силач, профессиональный борец и дрессировщик животных.

Известен под сценическими псевдонимами: Удивительный Самсон, Железный Самсон или просто Самсон. Считается

первым чемпионом дореволюционной России по тяжелой атлетике.

17 августа 1914 года Александра призвали в армию. После отправки на фронт Засс больше не возвращался

в Россию, но на арене его всегда объявляли, как русского артиста. Во время Первой Мировой войны он служил

в Виндавском полку, который славился тем, что его солдаты занимались разведкой в опасных участках

Австрийского фронта. Воевать в окопах и выжидать редких

встреч с противником артисту не хотелось.

Его четыре раза брали в плен, но каждый раз ему удавалось бежать. Будучи заключенным, Александр толкал и

тянул прутья решетки своей камеры в рамках силовых тренировок, которые приводил в качестве примера эффективности

изометрии (статическое сокращение мышцы без видимого движения в угле сустава). По крайней мере, в одном из

его побегов он сломал цепи и гнул прутья.

В это время Александр прославился тем, что вынес на себе коня с поля боя.

Когда его коня по кличке Малыш ранили австрийцы, силач не смог оставить его. Он дождался наступления темноты

и на плечах донёс боевого друга до лагеря. Позже он внес номер "Прогулка с конем" в свой цирковой репертуар.

После войны Засс присоединился к цирку, чтобы показывать трюки силы, гастролируя по всему миру. Утверждалось,

что Засс был шпионом и секретным агентом, работавшим на российскую военную разведку, используя свой цирк

в качестве прикрытия.

Засс Александр Иванович, прогулка с конем.

Литература.

Сергей Летин, Олег Леонов «Русский военный костюм, от Петра I до Петра III», том 1

Олег Леонов «Особенности мундиров лейб-гвардии Гарнизонного батальона периода 1801-1817 гг.», журнал

«Цейхгауз» №46

Материалы по теме.